2012年05月31日

マルイ電動UZIについて その8 カスタム形態8

なんとか時間を作って記事を書き始めているのですが、

ブログ管理画面で見られる「すべてのアクセス数」が

70000件を超えていたことに先ほど気付きました。

こんな偏った内容のブログを

いつもご覧くださっている皆様、

本当にありがとうございます。

一般受けという言葉を完全に無視して、

ひたすらに自分のやりたいことだけを綴るという

ワガママな運営方針は今後も継続いたしますが(汗)

UZIという銃に興味がある方に対してだけは

絶対に損はさせない自信がありますので、

今後とも何卒よろしくお願いいたしますです。

このUZIがうらやましい・・・

と、ご挨拶が済んだところで話しの続きを進めましょう。

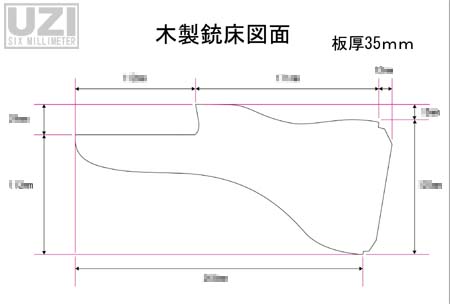

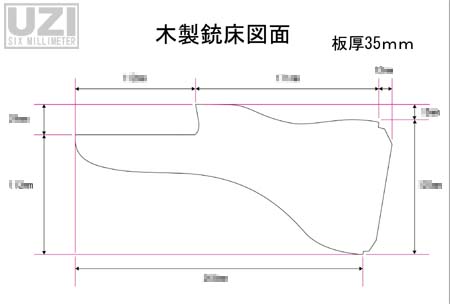

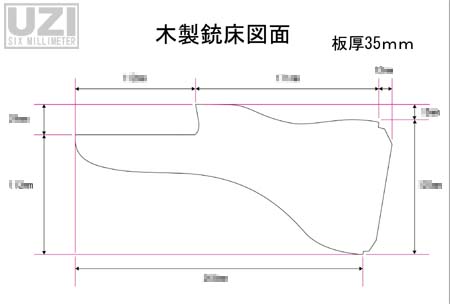

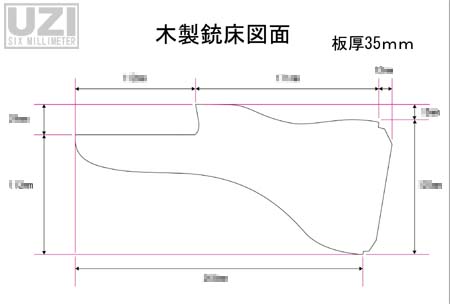

上は前回ラストにご覧いただいた

木製ストックの図面ですが、

これはマルシン電動UZI用の純正木製ストックの

アウトラインをトレースしているので、

以前マルシン電動UZI用に作り起こした下の図面

こちらに比べるとアウトラインが泥臭いと言いますか、

若干やぼったい印象があるように思いますね。

あくまで個人的な感想でしかありませんが・・

と、余計な話しは置くとして、

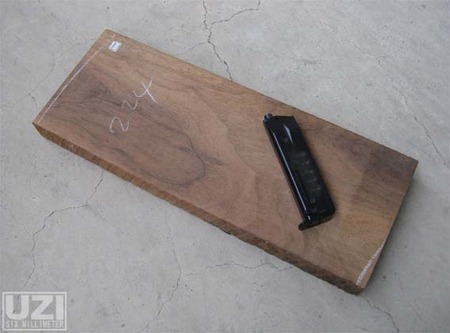

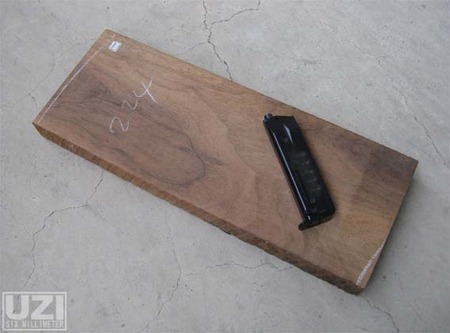

先にご覧いただいた図面を元に原寸大の型紙を作り、

用意した木材をストックの形に切り出します。

木製ストックといえばウォールナットでしょ!

というわけで、35mm厚の板材をヤフオクで購入。

下画像のようにアウトラインを写し取り、

これなら2本分作れるじゃーん!?

と、ウキウキ気分で切断に取り掛かったのですが・・

ウォールナットって、

むちゃくちゃ固い木材だったんですね!

手持ちの各種ノコギリではまったく歯が立たず、

切断面が斜めになったり歪んだりして、

高価な板材を無駄にしてしまいました(涙)

この失敗の後、いつもの泥縄的発想で

木材の特性について勉強しまして、

私のような初心者でも加工が容易で

木目もそこそこ整っているという

チーク材にて作り直すことに決定。

また、いきなり35mm厚の板を切るのにも

無理があるとわかったので、11mm厚の板を3枚購入し、

合板ストックとしての製作に方針を転換しました。

と、文章にすると一瞬ですが、

木材についての勉強やら、チーク材の入手やら、

なんだかんだでけっこう時間がかかったかな?(汗)

途中画像が無くて申し訳ないのですが、

そのチーク材を切り出して貼り合せ、

先に作った金属パーツを仮止めしたのが

こちらの画像の状態です。

ご覧の通りアウトラインがガッタガタで、

全然型紙通りに切れていないというね(汗)

UZI本体との接続金具は上のように

木ストに取り付けられるわけですが、

マルイ電動UZIをお持ちの方なら、

何故こんな形状になっているのか

ご理解いただけることと思います。

この形状を導き出すまでに、

足りない頭脳をフル回転させましたけどね~。

ちなみに切り出したチーク材の貼り合わせには、

マルシン電動UZI用のバッテリーインストックを

製作した時に使った木工用接着剤

「タイトボンド オリジナルウッドグルー」を使用。

というか、実はマルシン~の製作よりも

こっちの方で先に使ってたんですけどね(汗)

といったところで、今回はここまで。

次回更新は来週水~木曜日の予定です。

ぶっちゃけ、今のシフトの休日なんですけどね(笑)

最後にどうでも良い話をひとつ。

実は私、またやらかしてしまいましたよ。

マルイ電動UZIをまた1挺、

ヤフオクで落札しちゃったのです・・・。

他の欲しい銃や、やりたかったことは色々とあったのですが、

出物を見つけちゃうとどーにも我慢出来ないんですなァ(涙)

まだ手元には届いていないのですが、

高電圧バッテリーで回したために破損したという

興味深いトラブルをかかえたそのメカボ内部を、

後日詳しくご紹介するつもりですので、

ちょっとだけ楽しみにお待ちくださいませ!

ブログ管理画面で見られる「すべてのアクセス数」が

70000件を超えていたことに先ほど気付きました。

こんな偏った内容のブログを

いつもご覧くださっている皆様、

本当にありがとうございます。

一般受けという言葉を完全に無視して、

ひたすらに自分のやりたいことだけを綴るという

ワガママな運営方針は今後も継続いたしますが(汗)

UZIという銃に興味がある方に対してだけは

絶対に損はさせない自信がありますので、

今後とも何卒よろしくお願いいたしますです。

このUZIがうらやましい・・・

と、ご挨拶が済んだところで話しの続きを進めましょう。

上は前回ラストにご覧いただいた

木製ストックの図面ですが、

これはマルシン電動UZI用の純正木製ストックの

アウトラインをトレースしているので、

以前マルシン電動UZI用に作り起こした下の図面

こちらに比べるとアウトラインが泥臭いと言いますか、

若干やぼったい印象があるように思いますね。

あくまで個人的な感想でしかありませんが・・

と、余計な話しは置くとして、

先にご覧いただいた図面を元に原寸大の型紙を作り、

用意した木材をストックの形に切り出します。

木製ストックといえばウォールナットでしょ!

というわけで、35mm厚の板材をヤフオクで購入。

下画像のようにアウトラインを写し取り、

これなら2本分作れるじゃーん!?

と、ウキウキ気分で切断に取り掛かったのですが・・

ウォールナットって、

むちゃくちゃ固い木材だったんですね!

手持ちの各種ノコギリではまったく歯が立たず、

切断面が斜めになったり歪んだりして、

高価な板材を無駄にしてしまいました(涙)

この失敗の後、いつもの泥縄的発想で

木材の特性について勉強しまして、

私のような初心者でも加工が容易で

木目もそこそこ整っているという

チーク材にて作り直すことに決定。

また、いきなり35mm厚の板を切るのにも

無理があるとわかったので、11mm厚の板を3枚購入し、

合板ストックとしての製作に方針を転換しました。

と、文章にすると一瞬ですが、

木材についての勉強やら、チーク材の入手やら、

なんだかんだでけっこう時間がかかったかな?(汗)

途中画像が無くて申し訳ないのですが、

そのチーク材を切り出して貼り合せ、

先に作った金属パーツを仮止めしたのが

こちらの画像の状態です。

ご覧の通りアウトラインがガッタガタで、

全然型紙通りに切れていないというね(汗)

UZI本体との接続金具は上のように

木ストに取り付けられるわけですが、

マルイ電動UZIをお持ちの方なら、

何故こんな形状になっているのか

ご理解いただけることと思います。

この形状を導き出すまでに、

足りない頭脳をフル回転させましたけどね~。

ちなみに切り出したチーク材の貼り合わせには、

マルシン電動UZI用のバッテリーインストックを

製作した時に使った木工用接着剤

「タイトボンド オリジナルウッドグルー」を使用。

というか、実はマルシン~の製作よりも

こっちの方で先に使ってたんですけどね(汗)

といったところで、今回はここまで。

次回更新は来週水~木曜日の予定です。

ぶっちゃけ、今のシフトの休日なんですけどね(笑)

最後にどうでも良い話をひとつ。

実は私、またやらかしてしまいましたよ。

マルイ電動UZIをまた1挺、

ヤフオクで落札しちゃったのです・・・。

他の欲しい銃や、やりたかったことは色々とあったのですが、

出物を見つけちゃうとどーにも我慢出来ないんですなァ(涙)

まだ手元には届いていないのですが、

高電圧バッテリーで回したために破損したという

興味深いトラブルをかかえたそのメカボ内部を、

後日詳しくご紹介するつもりですので、

ちょっとだけ楽しみにお待ちくださいませ!

2012年05月30日

マルイ電動UZIについて その7 カスタム形態7

唐突に関係無い話しで申し訳ありませんが、

つい先日、息子が18歳の誕生日を迎えました。

これでようやく大手を振って

親子でサバゲやシューティングが出来ることになり、

もう嬉しいやら楽しいやらで、

日々心が浮き立っている次第です。

とりあえずは、彼のためのとびきりの1挺を

作ってあげたいところですが、

「一番好きな銃はドラグノフ」

と以前から言っているので、

資金調達に時間がかかりそうな按配です(汗)

と、私事はこれくらいにして前回の続きをば。

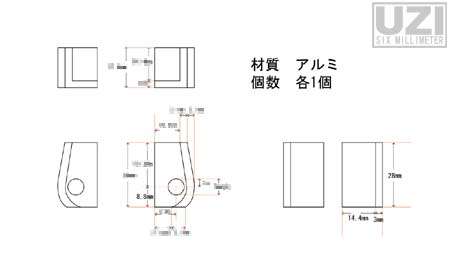

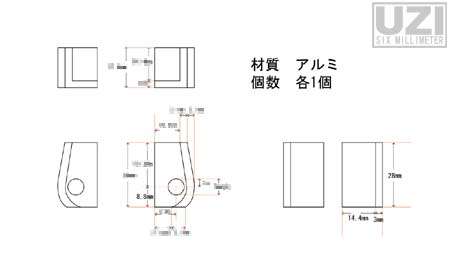

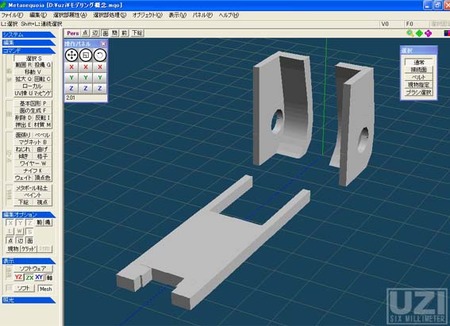

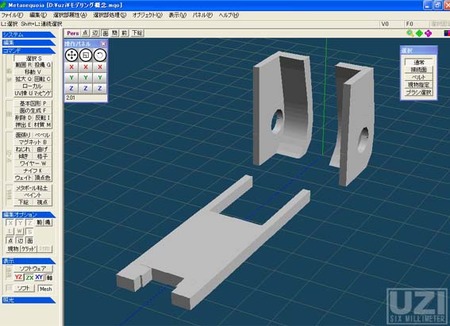

上は前回最後の画像と同じデータの

別方向から見たスクリーンショットですが、

ここからおわかりいただけるように、

ストックと本体の結合金具を、

マルシン電動UZIの時と同様の

セパレート構造にしようと考えたわけです

(実はこっちを先に作ってたんですけどね)。

上はマルシン電動UZI用に作った接続金具

板状のパーツは簡単に作れるとして、

問題は左右に分かれたこちらの部分。

これも前回ご覧いただいた

マルイ電動UZIのメタルストック取り付け基部・・・

面倒なので、以下ストック基部と呼びましょう。

この部分を左右から挟み、

メタルストック展開時の軸となるボルトを通すことで

木製ストックを固定しようと考えたのです。

当初は上のようなけっこう本気の図面を描いて、

金属部品の試作屋さんに依頼するつもりだったのですが、

先の取引に繋がりそうにない単なる素人の注文のためか、

問い合わせた数件の企業から、

実に冷淡な対応を受けましてですね・・・

よーしわかった! もう頼まん!!

だったら自分で作るわい!!

と、いつもの如く開き直って(笑)

自作の方向性を探ることに頭を切り替えました。

足りない頭脳を絞りに絞った結果、

前述の左右に分かれた部品を

アルミアングル材から作れると閃き、

下のような試作部品の完成に至ったのです。

ちなみに上の画像のプロパティを見ると、

作成日時は2011年7月18日とありますね。

我ながら随分長いことネタを暖めたものだと思います(笑)

話しを戻しましょう。

上記の試作部品が形になったところで、

木製ストック本体の製作にかかります。

当たり前の話ですが、

本体と木ストの接続部分の寸法が決まらなければ、

木部の図面が引けませんからね。

前回もご覧いただいた上のラフを元に、

ドロー系ソフトで正式な図面を起こしました。

素人仕事もいいところですけどね~(汗)

といったところで、続きは次回。

時間が取れたら、明日中に更新しようと思いま~す。

つい先日、息子が18歳の誕生日を迎えました。

これでようやく大手を振って

親子でサバゲやシューティングが出来ることになり、

もう嬉しいやら楽しいやらで、

日々心が浮き立っている次第です。

とりあえずは、彼のためのとびきりの1挺を

作ってあげたいところですが、

「一番好きな銃はドラグノフ」

と以前から言っているので、

資金調達に時間がかかりそうな按配です(汗)

と、私事はこれくらいにして前回の続きをば。

上は前回最後の画像と同じデータの

別方向から見たスクリーンショットですが、

ここからおわかりいただけるように、

ストックと本体の結合金具を、

マルシン電動UZIの時と同様の

セパレート構造にしようと考えたわけです

(実はこっちを先に作ってたんですけどね)。

上はマルシン電動UZI用に作った接続金具

板状のパーツは簡単に作れるとして、

問題は左右に分かれたこちらの部分。

これも前回ご覧いただいた

マルイ電動UZIのメタルストック取り付け基部・・・

面倒なので、以下ストック基部と呼びましょう。

この部分を左右から挟み、

メタルストック展開時の軸となるボルトを通すことで

木製ストックを固定しようと考えたのです。

当初は上のようなけっこう本気の図面を描いて、

金属部品の試作屋さんに依頼するつもりだったのですが、

先の取引に繋がりそうにない単なる素人の注文のためか、

問い合わせた数件の企業から、

実に冷淡な対応を受けましてですね・・・

よーしわかった! もう頼まん!!

だったら自分で作るわい!!

と、いつもの如く開き直って(笑)

自作の方向性を探ることに頭を切り替えました。

足りない頭脳を絞りに絞った結果、

前述の左右に分かれた部品を

アルミアングル材から作れると閃き、

下のような試作部品の完成に至ったのです。

ちなみに上の画像のプロパティを見ると、

作成日時は2011年7月18日とありますね。

我ながら随分長いことネタを暖めたものだと思います(笑)

話しを戻しましょう。

上記の試作部品が形になったところで、

木製ストック本体の製作にかかります。

当たり前の話ですが、

本体と木ストの接続部分の寸法が決まらなければ、

木部の図面が引けませんからね。

前回もご覧いただいた上のラフを元に、

ドロー系ソフトで正式な図面を起こしました。

素人仕事もいいところですけどね~(汗)

といったところで、続きは次回。

時間が取れたら、明日中に更新しようと思いま~す。

2012年05月24日

マルイ電動UZIについて その6 カスタム形態6

このところ肌寒かったり暑かったりと

気候が不安定だったためか、

ちょっと体調が崩れ気味でして(涙)

昨日は画像の整理で力尽きてしまい、

記事を書けずにダウンしておりました。

まだ本調子ではないのですが、

何人かの読者様にご期待いただいております

自作木製ストックの紹介記事、

これを書かずに倒れるわけには参りません。

いつもの如く何回かに渡ることになりますが、

すべてをご紹介いたしますので、

しばしの間お付き合いくださいませ。

マルイ電動UZI用木製ストックの自作については、

既に何人かの方が先鞭をつけられており、

私が初めて作ったというわけでは決してありません。

「やっぱりUZIには木スト」と考えて手を動かす

ソウルブラザー(笑)の存在はなんとも心強い限りなのですが、

マルイ電動UZIの特殊な構造から、

その取り付け方法には皆様苦慮しているのが伺えます。

マルシン製のUZI用木製ストックを流用出来れば

こんなに簡単なことは無いのですが、

後述する理由から、単純な流用は事実上不可能であり、

また、マルシン製の木ストそのものが大変に希少で、

まず入手することが困難だったりもします。

上はマルシン電動UZIと限定木製ストック

では、何故マルシン製の木ストが流用出来ないのか、

まずはそのあたりについてを解説してみましょう。

マルシン製の木ストについては過去記事の

「マルシン電動UZIについて その35 ストック編2」

をご覧いただくとして、

この素晴らしいストックが流用出来ない理由は以下の通り。

マルシンの木ストは、上画像に見られる

円柱状の突起と、その下のラッチによって・・

上画像のレシーバー後部、

背面の丸穴と底面(画像では上を向いていますが)の

四角穴と噛み合うことで、銃本体と固定されます。

マルシン電動UZI用のバッテリーインストックを自作した時は、

この構造を応用することで、

下画像のように比較的楽に固定することが出来ました。

ところがマルイ電動UZIは、

このレシーバー後部が下画像のように

メタルフォールディングストックの取り付け基部が

モーター固定用のパーツとして

取り外せない構造部材になっているため、

上述のマルシン製木ストの接合部分を

一切受け付けることが出来ないわけです。

上はマルイ電動UZI本体から取り外した

問題のモーター固定用の構造部材です。

このパーツがUZI専用メカボックスの後端を支え、

モーターとベベルギアとのクリアランスを

保つ役割も担っているため、

ここを安直に加工するわけには行きません。

こうして並べてみれば、

両者を結合させることの困難さが

はっきり見えると思います。

ちょっとわかり難いかもしれませんが、

問題のパーツとマルシン製木ストの上から見た厚みが

下画像のようにほとんど同一というところも、

流用を難しくしている理由のひとつになっているのです。

つまり、マルイ電動UZIに木製ストックを

取り付けるためには、

このモーター固定用パーツを生かしたまま、

いかにスマートな取り付け方法を考え出すか、

まずはこの課題をクリアする必要があるわけですね。

と、あれこれ考える前に、

出来ることをどんどん前に進めます。

マルシン製木製ストックのアウトラインを

2枚つないだA4サイズの紙に写し取りました。

問題のパーツの側面形状もトレースしています。

上の鉛筆描きの図面は、側面形状を取っただけですが、

先述した通りモーター固定用パーツと

マルシン製木ストの幅が同一なのがわかっているため、

厚みに関してリアルサイズを再現することは

この時点でスッパリとあきらめまています。

モーター固定用パーツに穴を開けて

ストックをネジ止めする方法も考えましたが、

さほど深いネジ穴を確保出来そうになく、

強度的な不安が拭えなかったため断念。

上で写し取った実寸の側面形状図面を前に、

足りない頭脳を絞りに絞って辿り着いた結論は、

下画像のような形状の固定金具を作るということでした。

ちなみに、これはあくまで概念図なので、

実際の寸法比率にはなっていません。

こういう時3Dソフトは、形状をいじくりながら

アイディアを捻ることが出来て便利ですよね。

と、いったところで今回はここまでです。

簡単に作っているように見えて、

けっこう苦労しているのがわかりますでしょ?

何しろ才能なんていう代物を一切持ち合わせていない

ただの単なる凡人なので、

この程度のモノを作るだけでも大騒ぎなんですよ(涙)

頼みの綱は、UZIへの愛と情熱だけなのです。

次回は固定金具の完成までの顛末と、

木部の加工までをご紹介する予定です。

気候が不安定だったためか、

ちょっと体調が崩れ気味でして(涙)

昨日は画像の整理で力尽きてしまい、

記事を書けずにダウンしておりました。

まだ本調子ではないのですが、

何人かの読者様にご期待いただいております

自作木製ストックの紹介記事、

これを書かずに倒れるわけには参りません。

いつもの如く何回かに渡ることになりますが、

すべてをご紹介いたしますので、

しばしの間お付き合いくださいませ。

マルイ電動UZI用木製ストックの自作については、

既に何人かの方が先鞭をつけられており、

私が初めて作ったというわけでは決してありません。

「やっぱりUZIには木スト」と考えて手を動かす

ソウルブラザー(笑)の存在はなんとも心強い限りなのですが、

マルイ電動UZIの特殊な構造から、

その取り付け方法には皆様苦慮しているのが伺えます。

マルシン製のUZI用木製ストックを流用出来れば

こんなに簡単なことは無いのですが、

後述する理由から、単純な流用は事実上不可能であり、

また、マルシン製の木ストそのものが大変に希少で、

まず入手することが困難だったりもします。

上はマルシン電動UZIと限定木製ストック

では、何故マルシン製の木ストが流用出来ないのか、

まずはそのあたりについてを解説してみましょう。

マルシン製の木ストについては過去記事の

「マルシン電動UZIについて その35 ストック編2」

をご覧いただくとして、

この素晴らしいストックが流用出来ない理由は以下の通り。

マルシンの木ストは、上画像に見られる

円柱状の突起と、その下のラッチによって・・

上画像のレシーバー後部、

背面の丸穴と底面(画像では上を向いていますが)の

四角穴と噛み合うことで、銃本体と固定されます。

マルシン電動UZI用のバッテリーインストックを自作した時は、

この構造を応用することで、

下画像のように比較的楽に固定することが出来ました。

ところがマルイ電動UZIは、

このレシーバー後部が下画像のように

メタルフォールディングストックの取り付け基部が

モーター固定用のパーツとして

取り外せない構造部材になっているため、

上述のマルシン製木ストの接合部分を

一切受け付けることが出来ないわけです。

上はマルイ電動UZI本体から取り外した

問題のモーター固定用の構造部材です。

このパーツがUZI専用メカボックスの後端を支え、

モーターとベベルギアとのクリアランスを

保つ役割も担っているため、

ここを安直に加工するわけには行きません。

こうして並べてみれば、

両者を結合させることの困難さが

はっきり見えると思います。

ちょっとわかり難いかもしれませんが、

問題のパーツとマルシン製木ストの上から見た厚みが

下画像のようにほとんど同一というところも、

流用を難しくしている理由のひとつになっているのです。

つまり、マルイ電動UZIに木製ストックを

取り付けるためには、

このモーター固定用パーツを生かしたまま、

いかにスマートな取り付け方法を考え出すか、

まずはこの課題をクリアする必要があるわけですね。

と、あれこれ考える前に、

出来ることをどんどん前に進めます。

マルシン製木製ストックのアウトラインを

2枚つないだA4サイズの紙に写し取りました。

問題のパーツの側面形状もトレースしています。

上の鉛筆描きの図面は、側面形状を取っただけですが、

先述した通りモーター固定用パーツと

マルシン製木ストの幅が同一なのがわかっているため、

厚みに関してリアルサイズを再現することは

この時点でスッパリとあきらめまています。

モーター固定用パーツに穴を開けて

ストックをネジ止めする方法も考えましたが、

さほど深いネジ穴を確保出来そうになく、

強度的な不安が拭えなかったため断念。

上で写し取った実寸の側面形状図面を前に、

足りない頭脳を絞りに絞って辿り着いた結論は、

下画像のような形状の固定金具を作るということでした。

ちなみに、これはあくまで概念図なので、

実際の寸法比率にはなっていません。

こういう時3Dソフトは、形状をいじくりながら

アイディアを捻ることが出来て便利ですよね。

と、いったところで今回はここまでです。

簡単に作っているように見えて、

けっこう苦労しているのがわかりますでしょ?

何しろ才能なんていう代物を一切持ち合わせていない

ただの単なる凡人なので、

この程度のモノを作るだけでも大騒ぎなんですよ(涙)

頼みの綱は、UZIへの愛と情熱だけなのです。

次回は固定金具の完成までの顛末と、

木部の加工までをご紹介する予定です。

2012年05月17日

マルイ電動UZIについて その6 カスタム形態6

先月からの生活パターンの変化により、

当ブログの更新も週イチペースになっております。

スタート以来ご好評いただいているマルイUZI編はもとより、

密かに製作を進めている某人気ハンドガンの

究極変態カスタム(笑)や、

忘れちゃならないマルシン電動UZIの続編等々、

お伝えしたいネタは文字通り山積しているのですが、

何しろ時間が足りない状態なんですよね(涙)

このペースで行くと、向こう2年くらい

ネタに困ることは無いような気がしますが、

あまり勿体つけていると、

誰かに先を越されてしまいかねないので(汗)

出来るだけ時間を作って、更新を頑張って行こうと思います。

と、前置きはこれくらいにして、

カスタムグリップの話しの続きを進めましょう。

本来の滑り止め用モールドを削り落とし、

耐水ペーパーとコンパウンドで磨き上げた

マルイ電動UZIのグリップパネル。

当然このままではツルツル滑って

使い物になりませんので、

表面に滑り止め加工を施します。

以前、マルイ製ハイキャパシリーズの

自作カスタムをご紹介した時にご覧いただいた

下のグリップと同様に・・

半田ごてで表面を溶かして行く手法を採るわけですが、

主に素手で扱うマッチ用カスタムと違い、

手袋を着けた状態で操作することを考えると、

もう少し粗めの滑り止めを刻んでおきたいところです。

そこで長年愛用の安物半田ごての先端に、

アルミ角棒を削って作った

下画像のようなブロックを固定して、

スタンプを押すような要領で加工を行ってみました。

1点ずつちまちまと刻んで行った

ハイキャパのグリップ加工は、

当然ながらかなりの時間がかかったものですが、

ある程度の面積を一度に溶かすこちらの手法は、

あっという間に完成しちゃう感じでしたね。

狙い通りかなり粗めのギザギザ(?)が刻まれ、

ハイキャパのそれよりも高い滑り止め効果が

期待出来そうな仕上がりとなりました。

プライマリーガンであることと、

UZIという銃のイメージ(個人的なものですが)には

ピッタリの荒々しさだと思うのですが、

やはり繊細さに欠けているのは致し方ないところですね。

これも個人的なイメージに過ぎませんが、

ハンドガンのカスタムグリップには、

先の「ちまちま手法」の方が向いているように思います。

こんな感じで地道にね

と、以上の要領で完成しましたグリップパネル。

UZI本体に取り付けた状態を改めてご覧いただきましょう。

どうです? なかなか良いでしょう??

磨いた部分とザラザラの部分との

はっきりしたメリハリが、

いかにもカスタム!といった雰囲気を

強調しているように思うのは私だけでしょうか(笑)

本当はグリップ前面にあたる部分にも

滑り止めを刻みたいところなのですが、

ここは本来スチール製の部分なので、

何か違った手法を採ろうと企んでいるところです。

なんとも些細な拘りですが、

UZIマニアとしては譲れない部分でもあるんですよね~。

以上、ノーマルの物とはひと味違う

前後のカスタムグリップのご紹介でした。

グリップパネルの滑り止め加工だけでも、

お手持ちのUZIに取り入れていただけたらうれしい限りです。

ノーマルのフォアグリップに同様の加工を施しても、

実用面で威力を発揮するだろうと思いますしね。

さて以前ちらっと予告しました通り、

次回からはいよいよ、自作の木製ストックについて

詳しくご紹介して行きたいと思います。

マルイ電動UZIに装着する自作ストックとしては、

これ以上の方法は無いんじゃないかと自負しております

その固定方法を含めたすべてをご覧に入れますので、

どうかお楽しみにお待ちください!!

当ブログの更新も週イチペースになっております。

スタート以来ご好評いただいているマルイUZI編はもとより、

密かに製作を進めている某人気ハンドガンの

究極変態カスタム(笑)や、

忘れちゃならないマルシン電動UZIの続編等々、

お伝えしたいネタは文字通り山積しているのですが、

何しろ時間が足りない状態なんですよね(涙)

このペースで行くと、向こう2年くらい

ネタに困ることは無いような気がしますが、

あまり勿体つけていると、

誰かに先を越されてしまいかねないので(汗)

出来るだけ時間を作って、更新を頑張って行こうと思います。

と、前置きはこれくらいにして、

カスタムグリップの話しの続きを進めましょう。

本来の滑り止め用モールドを削り落とし、

耐水ペーパーとコンパウンドで磨き上げた

マルイ電動UZIのグリップパネル。

当然このままではツルツル滑って

使い物になりませんので、

表面に滑り止め加工を施します。

以前、マルイ製ハイキャパシリーズの

自作カスタムをご紹介した時にご覧いただいた

下のグリップと同様に・・

半田ごてで表面を溶かして行く手法を採るわけですが、

主に素手で扱うマッチ用カスタムと違い、

手袋を着けた状態で操作することを考えると、

もう少し粗めの滑り止めを刻んでおきたいところです。

そこで長年愛用の安物半田ごての先端に、

アルミ角棒を削って作った

下画像のようなブロックを固定して、

スタンプを押すような要領で加工を行ってみました。

1点ずつちまちまと刻んで行った

ハイキャパのグリップ加工は、

当然ながらかなりの時間がかかったものですが、

ある程度の面積を一度に溶かすこちらの手法は、

あっという間に完成しちゃう感じでしたね。

狙い通りかなり粗めのギザギザ(?)が刻まれ、

ハイキャパのそれよりも高い滑り止め効果が

期待出来そうな仕上がりとなりました。

プライマリーガンであることと、

UZIという銃のイメージ(個人的なものですが)には

ピッタリの荒々しさだと思うのですが、

やはり繊細さに欠けているのは致し方ないところですね。

これも個人的なイメージに過ぎませんが、

ハンドガンのカスタムグリップには、

先の「ちまちま手法」の方が向いているように思います。

こんな感じで地道にね

と、以上の要領で完成しましたグリップパネル。

UZI本体に取り付けた状態を改めてご覧いただきましょう。

どうです? なかなか良いでしょう??

磨いた部分とザラザラの部分との

はっきりしたメリハリが、

いかにもカスタム!といった雰囲気を

強調しているように思うのは私だけでしょうか(笑)

本当はグリップ前面にあたる部分にも

滑り止めを刻みたいところなのですが、

ここは本来スチール製の部分なので、

何か違った手法を採ろうと企んでいるところです。

なんとも些細な拘りですが、

UZIマニアとしては譲れない部分でもあるんですよね~。

以上、ノーマルの物とはひと味違う

前後のカスタムグリップのご紹介でした。

グリップパネルの滑り止め加工だけでも、

お手持ちのUZIに取り入れていただけたらうれしい限りです。

ノーマルのフォアグリップに同様の加工を施しても、

実用面で威力を発揮するだろうと思いますしね。

さて以前ちらっと予告しました通り、

次回からはいよいよ、自作の木製ストックについて

詳しくご紹介して行きたいと思います。

マルイ電動UZIに装着する自作ストックとしては、

これ以上の方法は無いんじゃないかと自負しております

その固定方法を含めたすべてをご覧に入れますので、

どうかお楽しみにお待ちください!!

2012年05月10日

マルイ電動UZIについて その5 カスタム形態5

第51回静岡ホビーショーの開催が近付き、

東京マルイさんのサイトでいつものアレが始まっていますね。

皆様お馴染みのハイパー道楽さんの速報記事で

YASさんが細かく分析されていますが、

どうやら大きな目玉商品は登場しないようですね。

個人的には、リニューアル発売となる

S&Wリボルバーシリーズに期待してるんですけどね~。

これですよコレ!!

しかしホント、次世代UZIの発表はいつになるのやら・・・

・・・といった妄言はさておくとして(笑)

マルイ電動UZIについての話。

今回はグリップのカスタムについてご紹介いたします。

まぁカスタムと言ってもご覧の通り、

表面に滑り止め加工を施しただけの代物なのですが・・・

試しにやってみてビックリと言いますか、

葉隠マッチにおける実際の使用で、

想像以上に効果が高いことがわかったのです。

わざわざ加工方法をご紹介するまでも無いとは思うのですが、

誰でも出来る簡単な作業であることを

広く知っていただくために、

あえて項を割いてみようと思います。

さてまずはUZI本体から取り外しました

グリップパネル一式。

ODっぽく塗装されているのは

前オーナーさんのご趣味ですが、

これはこれで悪くありませんよね。

実銃にもOD色のグリップはありますしね。

で、このグリップ表面にある滑り止め用の凸モールドを、

粗目の金ヤスリでゴリゴリと削り落としました。

アップで見ると以下のような感じです。

かなり遠慮なく行っちゃってるのが

おわかりいただけますよね(汗)

この状態から耐水ペーパーを使って

丹念に金ヤスリのキズを均し、

表面をキレイに仕上げたのが下の画像。

滑り止め加工を施すであろう部分を残して、

磨くべき部分はかなり本気で磨き上げております。

この辺りは、元モデラーとしての

わずかな矜持といったところでしょうか・・

次に、磨き上げたグリップの表面に、

滑り止め加工を施す部分のアタリをつけるべく、

手元にあった色鉛筆で軽く線を描きます。

上の画像はピンボケでわかり難いですよね(汗)

こちらで雰囲気が伝わりますかどうか・・

かなり大雑把な雰囲気で線を描いていますが、

実はけっこう考えた上で形を決めております。

グリップというのは、銃と人間を繋ぐ大切な部分ですからね。

といったところで、

今回もちょっと短めですが、続きは次回に。

もう1回だけグリップの話しを書いた後は、

いよいよ木製ストックの詳細をご紹介しようと思います。

これもまぁマルシン電動の時と同様、

真似する人はいないと思いますけどね~(涙)

東京マルイさんのサイトでいつものアレが始まっていますね。

皆様お馴染みのハイパー道楽さんの速報記事で

YASさんが細かく分析されていますが、

どうやら大きな目玉商品は登場しないようですね。

個人的には、リニューアル発売となる

S&Wリボルバーシリーズに期待してるんですけどね~。

これですよコレ!!

しかしホント、次世代UZIの発表はいつになるのやら・・・

・・・といった妄言はさておくとして(笑)

マルイ電動UZIについての話。

今回はグリップのカスタムについてご紹介いたします。

まぁカスタムと言ってもご覧の通り、

表面に滑り止め加工を施しただけの代物なのですが・・・

試しにやってみてビックリと言いますか、

葉隠マッチにおける実際の使用で、

想像以上に効果が高いことがわかったのです。

わざわざ加工方法をご紹介するまでも無いとは思うのですが、

誰でも出来る簡単な作業であることを

広く知っていただくために、

あえて項を割いてみようと思います。

さてまずはUZI本体から取り外しました

グリップパネル一式。

ODっぽく塗装されているのは

前オーナーさんのご趣味ですが、

これはこれで悪くありませんよね。

実銃にもOD色のグリップはありますしね。

で、このグリップ表面にある滑り止め用の凸モールドを、

粗目の金ヤスリでゴリゴリと削り落としました。

アップで見ると以下のような感じです。

かなり遠慮なく行っちゃってるのが

おわかりいただけますよね(汗)

この状態から耐水ペーパーを使って

丹念に金ヤスリのキズを均し、

表面をキレイに仕上げたのが下の画像。

滑り止め加工を施すであろう部分を残して、

磨くべき部分はかなり本気で磨き上げております。

この辺りは、元モデラーとしての

わずかな矜持といったところでしょうか・・

次に、磨き上げたグリップの表面に、

滑り止め加工を施す部分のアタリをつけるべく、

手元にあった色鉛筆で軽く線を描きます。

上の画像はピンボケでわかり難いですよね(汗)

こちらで雰囲気が伝わりますかどうか・・

かなり大雑把な雰囲気で線を描いていますが、

実はけっこう考えた上で形を決めております。

グリップというのは、銃と人間を繋ぐ大切な部分ですからね。

といったところで、

今回もちょっと短めですが、続きは次回に。

もう1回だけグリップの話しを書いた後は、

いよいよ木製ストックの詳細をご紹介しようと思います。

これもまぁマルシン電動の時と同様、

真似する人はいないと思いますけどね~(涙)

2012年05月04日

マルイ電動UZIについて その4 カスタム形態4

ゴールデンウィークもいよいよ終盤ですね。

皆様は充実した連休をお過ごしになられたでしょうか。

さてさて、レールマウントに続きまして、

このフォアグリップに設けた

秘密の機能をご紹介しましょう。

グリップ底部を下から覗くと、

何やら青黒く光る金属が見えますが・・・

これは本来マガジンキャッチが収まるスペースに、

軽く折り曲げた板バネを、

プラリペアで固定した物なのです。

こんな物が何の役に立つのかと申しますれば、

はい、その通りです(笑)

UZIのマガジンを挿し込むと、

上画像のように折り曲げた板バネが

マガジンキャッチのかかる溝に食い込み、

絶妙なテンションでホールドしてくれるんですね~。

まぁ、秘密ってほど大げさなものでもありませんが(笑)

で、実際にマガジンを挿し込むと

上画像のような状態になるわけです。

正規の位置よりちょこっと飛び出しているのは、

下画像のようにマガジンの上端部分が

レシーバー下部に当たってしまうため、

これ以上深く挿し込めないためです。

さすがにレディマグとまでは行きませんが、

M4系の223口径ライフル用に販売されている

fab defense社のフォアグリップスペアーマガジンホルダー

こちらの製品と同様の使い方が出来るんですね~。

専用のマガジンキャッチは備えていませんが、

少々暴れたくらいでマガジンが抜け落ちることは無く、

しかし必要な時にはスムーズに抜き出せますので、

練習次第でかなり素早いリロードが可能です。

そう、あくまで練習次第ではありますが・・(汗)

こうして見るとなんだか奇妙な光景ですが(笑)

銃単体で携行出来る弾数が単純に2倍になるというのは、

なかなかに心強いものだと思います。

そして実はこのマガジンが入るスペースを、

別の方法で活用することも考えているのですが、

それについてはまた後日ご紹介いたしますね。

いや、決してもったいつけているわけではなく、

それを形にする時間が取れないだけなんです(涙)

毎日帰宅するのが遅いのと、

休みの日はひたすら身体を休めることに

専念しているものでして・・・

二十数年ぶりの立ち仕事は想像以上に堪えますが、

やっぱり自分は客商売が好きなんですよね~。

毎日忙しくも楽しく働かせていただいておりますです。

というわけで、

自作フォアグリップの話しはひとまず終了。

次回はグリップの表面処理についてを

詳しく解説したいと思います。

皆様は充実した連休をお過ごしになられたでしょうか。

さてさて、レールマウントに続きまして、

このフォアグリップに設けた

秘密の機能をご紹介しましょう。

グリップ底部を下から覗くと、

何やら青黒く光る金属が見えますが・・・

これは本来マガジンキャッチが収まるスペースに、

軽く折り曲げた板バネを、

プラリペアで固定した物なのです。

こんな物が何の役に立つのかと申しますれば、

はい、その通りです(笑)

UZIのマガジンを挿し込むと、

上画像のように折り曲げた板バネが

マガジンキャッチのかかる溝に食い込み、

絶妙なテンションでホールドしてくれるんですね~。

まぁ、秘密ってほど大げさなものでもありませんが(笑)

で、実際にマガジンを挿し込むと

上画像のような状態になるわけです。

正規の位置よりちょこっと飛び出しているのは、

下画像のようにマガジンの上端部分が

レシーバー下部に当たってしまうため、

これ以上深く挿し込めないためです。

さすがにレディマグとまでは行きませんが、

M4系の223口径ライフル用に販売されている

fab defense社のフォアグリップスペアーマガジンホルダー

こちらの製品と同様の使い方が出来るんですね~。

専用のマガジンキャッチは備えていませんが、

少々暴れたくらいでマガジンが抜け落ちることは無く、

しかし必要な時にはスムーズに抜き出せますので、

練習次第でかなり素早いリロードが可能です。

そう、あくまで練習次第ではありますが・・(汗)

こうして見るとなんだか奇妙な光景ですが(笑)

銃単体で携行出来る弾数が単純に2倍になるというのは、

なかなかに心強いものだと思います。

そして実はこのマガジンが入るスペースを、

別の方法で活用することも考えているのですが、

それについてはまた後日ご紹介いたしますね。

いや、決してもったいつけているわけではなく、

それを形にする時間が取れないだけなんです(涙)

毎日帰宅するのが遅いのと、

休みの日はひたすら身体を休めることに

専念しているものでして・・・

二十数年ぶりの立ち仕事は想像以上に堪えますが、

やっぱり自分は客商売が好きなんですよね~。

毎日忙しくも楽しく働かせていただいておりますです。

というわけで、

自作フォアグリップの話しはひとまず終了。

次回はグリップの表面処理についてを

詳しく解説したいと思います。