2011年04月27日

マルシン電動UZIについて その7 分解編3

さて、今回から分解編に戻って

話しを進めましょう。

シリンダーブロックを抜き取ったところから

分解の続きをご紹介いたします。

この時点でアッパーレシーバーに残っているのは、

チェンバーと一体になったインナーバレルユニットと、

マルシン特製のスペシャルモーター、

そのモーターと繋がった、スイッチと

バッテリーコネクターです。

おっと、ヒューズもありましたね。

これらを抜き取るために、まずは

グリップフレームを取り外しましょう。

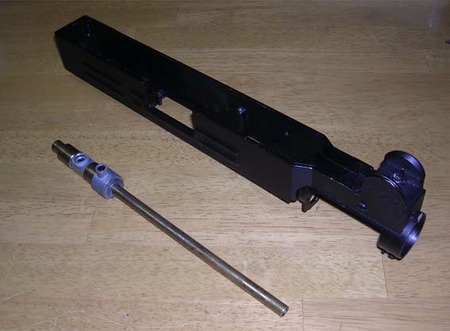

まずは下画像、モーターのシャフトに繋がっている、

真ちゅう製のジョイントパーツから、

黄色く囲った部分のイモネジを取り外します。

しかる後、ジョイントに被さっている

真鍮パイプを、前方にスライドさせます。

これにより、モーターとギアボックスの

ジョイントによる連結が解かれます。

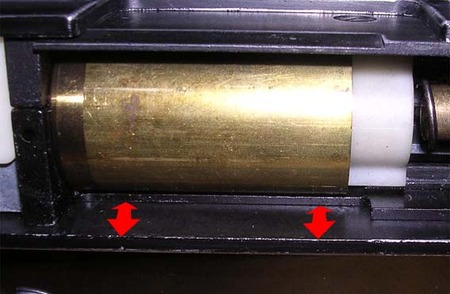

次に、アッパーレシーバー内側、

チェンバーの両側底面にある、

下画像で赤く囲った部分のネジを2本外します。

上記の作業で、アッパーレシーバーと

グリップフレームの結合が解かれました。

あとは下画像のように、

グリップフレームを前方から引き下げるようにして、

アッパーレシーバーから外します。

この際、メカボックスから伸びたプロペラシャフトに

余計な力がかからぬよう、モーターシャフトとの

ジョイント部分の、噛み合いの向きに注意しましょう。

取り外したグリップフレームはひとまず置いて、

アッパーレシーバーの分解を続けます。

下画像に見える、モーターを固定している

プラスネジを2本外します。

ちょっと作業し難いところですが、

短いドライバーを使う等、工夫して下さい。

ネジを外すと、モーターが自由になりますので、

コードの取り回しに注意しつつ、

スイッチ類と共に取り外します。

下画像、ちょっと分解前に戻っていますが、

電装まわりの話題ついでに、以前から気になっていた

マイクロスイッチの端子部分の半田付けに注目。

ここが入手時から、下画像のような状態だったのです(涙)

このままではさすがに酷いので、

半田を溶かして一旦コードを取り外し、

再度しっかりと半田付けした上で、

熱収縮チューブで覆ってやりました。

下手な半田付けで恥ずかしいのですが、

少なくとも、先の状態よりはマシですよね。

また、端子のすぐ隣にあるパイプスプリングが触れて

ショートする危険性(構造上、まず無いのですが)も

同時に回避出来るので、やっておいて損は無いと思います。

さて、アッパーレシーバーに残るは

インナーバレルユニットのみになりました。

このままだと、アッパーレシーバー内側の

突起部分にひっかかって、前にも後ろにも抜けませんが、

下画像のように、左右どちらかの方向に

60度ほど傾けてやると、スルリと後方に抜き出せるのです。

ちょっとした知恵の輪パズル的な構造ですね。

次回は、このインナーバレルユニットの構造に迫ります。

話しを進めましょう。

シリンダーブロックを抜き取ったところから

分解の続きをご紹介いたします。

この時点でアッパーレシーバーに残っているのは、

チェンバーと一体になったインナーバレルユニットと、

マルシン特製のスペシャルモーター、

そのモーターと繋がった、スイッチと

バッテリーコネクターです。

おっと、ヒューズもありましたね。

これらを抜き取るために、まずは

グリップフレームを取り外しましょう。

まずは下画像、モーターのシャフトに繋がっている、

真ちゅう製のジョイントパーツから、

黄色く囲った部分のイモネジを取り外します。

しかる後、ジョイントに被さっている

真鍮パイプを、前方にスライドさせます。

これにより、モーターとギアボックスの

ジョイントによる連結が解かれます。

次に、アッパーレシーバー内側、

チェンバーの両側底面にある、

下画像で赤く囲った部分のネジを2本外します。

上記の作業で、アッパーレシーバーと

グリップフレームの結合が解かれました。

あとは下画像のように、

グリップフレームを前方から引き下げるようにして、

アッパーレシーバーから外します。

この際、メカボックスから伸びたプロペラシャフトに

余計な力がかからぬよう、モーターシャフトとの

ジョイント部分の、噛み合いの向きに注意しましょう。

取り外したグリップフレームはひとまず置いて、

アッパーレシーバーの分解を続けます。

下画像に見える、モーターを固定している

プラスネジを2本外します。

ちょっと作業し難いところですが、

短いドライバーを使う等、工夫して下さい。

ネジを外すと、モーターが自由になりますので、

コードの取り回しに注意しつつ、

スイッチ類と共に取り外します。

下画像、ちょっと分解前に戻っていますが、

電装まわりの話題ついでに、以前から気になっていた

マイクロスイッチの端子部分の半田付けに注目。

ここが入手時から、下画像のような状態だったのです(涙)

このままではさすがに酷いので、

半田を溶かして一旦コードを取り外し、

再度しっかりと半田付けした上で、

熱収縮チューブで覆ってやりました。

下手な半田付けで恥ずかしいのですが、

少なくとも、先の状態よりはマシですよね。

また、端子のすぐ隣にあるパイプスプリングが触れて

ショートする危険性(構造上、まず無いのですが)も

同時に回避出来るので、やっておいて損は無いと思います。

さて、アッパーレシーバーに残るは

インナーバレルユニットのみになりました。

このままだと、アッパーレシーバー内側の

突起部分にひっかかって、前にも後ろにも抜けませんが、

下画像のように、左右どちらかの方向に

60度ほど傾けてやると、スルリと後方に抜き出せるのです。

ちょっとした知恵の輪パズル的な構造ですね。

次回は、このインナーバレルユニットの構造に迫ります。

2011年04月23日

マルシン電動UZIについて その6 トラブル解決編2

さて、そろそろパテも固まっているはずなので(笑)

前回の続きを始めましょう。

パテの種類や気温によって硬化時間は異なりますが、

爪で押して、痕が付かない程度に硬くなっていれば大丈夫。

先に貼ったマスキングテープごと、

パテの塊をシリンダーから引き剥がします。

この際、ABS板とパテが剥がれてしまった場合は、

もともとの位置がずれないよう注意しつつ、

両者を瞬間接着剤等で貼り付けてください。

そして下画像は、バッテリー接続時に

コネクターの干渉する部分を削った補強プレートです。

画像上見やすくするため、

サーフェイサーを軽く吹き付けています。

以上の作業で、下画像のように

問題の部分にピッタリはまる

補強プレートが完成しました。

この状態でレシーバーカバーを被せれば、

レシーバーカバー内側の天面によって

補強プレートが押さえられ、

ピストンレールを支えてくれる理屈です。

かなりの不安を胸に抱きつつも、

その効用をわかり易い形で実証するため、

折れたピストンレールパーツを

あえて組み込んだUZIで、作動テストしてみました。

その様子の動画がこちらです。

始めのギャギャギャッという異音は、

ピストンレールが浮き上がって、

セクターギアが空回りしている音です。

レシーバーカバーを外し、もう一度トリガーを引いた後、

浮き上がったピストンレールをもどして、

補強プレートをセット。

再度レシーバーカバーを被せて、

セミオート、フルオートと作動させています。

安物のカメラなので、画質も音質も良くありませんが、

補強プレートを入れただけで、

セミ、フルともに快調に作動するようになったことは

おわかりいただけると思います。

このように、破損したパーツにさえ

本来の機能を取り戻させてくれるわけですから、

ピストンレールの補強プレートとしては、

見事にその役割を果たしていると考えて良いでしょう。

実質作業時間は30分程度。

材料費は、せいぜい50円といったところでしょうか。

こんな手軽な手間と費用で、

不稼動になっているマルシン電動UZIが蘇るのですから、

同様のトラブルを抱えている方がいらしたら、

是非ともお試しいただきたいと思います。

トラブル解決編の最後に、補足をひとつ。

部品取り用に購入したUZIから取り出した

ピストンを見て初めて気が付いたのですが、

トラブルを起こしたUZIのピストンは、

後端の歯が一枚、欠落していました。

これはさすがに対策出来ないなぁ・・・と

涙目になっていたのですが、

先日改めて実家から引き上げて来た、

フルメタル組み立てキット版電動UZIの

説明書の最後に、こんな文章がありました。

以下、そのままに転載します。

-お客様へ-

ピストンの下面にはラック(ギア歯)が9個ついています。

(金属の補強部は除く)このうちの一番うしろのラックは

使用しているうちに欠けてしまう場合がありますが、

作動には、この一番後のラックを除いた8個のみが

使われていますので、支障はありません。

・・・とのことでした! いやぁ良かった!!

と、ここまでの記事で、当初の目的だった

トラブルの解決は果たせたわけですが、

無論この先の分解方法も、引き続きご紹介いたします。

既に生産が終了している製品ということもあるので、

マルシン電動UZIについては当初、

サラッとご紹介するだけに留めるつもりでした。

ところが、トラブルの発生をきっかけに

あれこれ検証しているうち、

思っていたよりも高いポテンシャルを秘めているのでは? と、

徐々にのめり込み始めまして、ふと気が付いたら、

後戻り出来なくなっておりました(笑)

まだしばらくはマルシン電動UZIの記事が続きますが、

お付き合いのほど、何卒よろしくお願いいたします。

前回の続きを始めましょう。

パテの種類や気温によって硬化時間は異なりますが、

爪で押して、痕が付かない程度に硬くなっていれば大丈夫。

先に貼ったマスキングテープごと、

パテの塊をシリンダーから引き剥がします。

この際、ABS板とパテが剥がれてしまった場合は、

もともとの位置がずれないよう注意しつつ、

両者を瞬間接着剤等で貼り付けてください。

そして下画像は、バッテリー接続時に

コネクターの干渉する部分を削った補強プレートです。

画像上見やすくするため、

サーフェイサーを軽く吹き付けています。

以上の作業で、下画像のように

問題の部分にピッタリはまる

補強プレートが完成しました。

この状態でレシーバーカバーを被せれば、

レシーバーカバー内側の天面によって

補強プレートが押さえられ、

ピストンレールを支えてくれる理屈です。

かなりの不安を胸に抱きつつも、

その効用をわかり易い形で実証するため、

折れたピストンレールパーツを

あえて組み込んだUZIで、作動テストしてみました。

その様子の動画がこちらです。

始めのギャギャギャッという異音は、

ピストンレールが浮き上がって、

セクターギアが空回りしている音です。

レシーバーカバーを外し、もう一度トリガーを引いた後、

浮き上がったピストンレールをもどして、

補強プレートをセット。

再度レシーバーカバーを被せて、

セミオート、フルオートと作動させています。

安物のカメラなので、画質も音質も良くありませんが、

補強プレートを入れただけで、

セミ、フルともに快調に作動するようになったことは

おわかりいただけると思います。

このように、破損したパーツにさえ

本来の機能を取り戻させてくれるわけですから、

ピストンレールの補強プレートとしては、

見事にその役割を果たしていると考えて良いでしょう。

実質作業時間は30分程度。

材料費は、せいぜい50円といったところでしょうか。

こんな手軽な手間と費用で、

不稼動になっているマルシン電動UZIが蘇るのですから、

同様のトラブルを抱えている方がいらしたら、

是非ともお試しいただきたいと思います。

トラブル解決編の最後に、補足をひとつ。

部品取り用に購入したUZIから取り出した

ピストンを見て初めて気が付いたのですが、

トラブルを起こしたUZIのピストンは、

後端の歯が一枚、欠落していました。

これはさすがに対策出来ないなぁ・・・と

涙目になっていたのですが、

先日改めて実家から引き上げて来た、

フルメタル組み立てキット版電動UZIの

説明書の最後に、こんな文章がありました。

以下、そのままに転載します。

-お客様へ-

ピストンの下面にはラック(ギア歯)が9個ついています。

(金属の補強部は除く)このうちの一番うしろのラックは

使用しているうちに欠けてしまう場合がありますが、

作動には、この一番後のラックを除いた8個のみが

使われていますので、支障はありません。

・・・とのことでした! いやぁ良かった!!

と、ここまでの記事で、当初の目的だった

トラブルの解決は果たせたわけですが、

無論この先の分解方法も、引き続きご紹介いたします。

既に生産が終了している製品ということもあるので、

マルシン電動UZIについては当初、

サラッとご紹介するだけに留めるつもりでした。

ところが、トラブルの発生をきっかけに

あれこれ検証しているうち、

思っていたよりも高いポテンシャルを秘めているのでは? と、

徐々にのめり込み始めまして、ふと気が付いたら、

後戻り出来なくなっておりました(笑)

まだしばらくはマルシン電動UZIの記事が続きますが、

お付き合いのほど、何卒よろしくお願いいたします。

2011年04月21日

マルシン電動UZIについて その5 トラブル解決編1

誰も読んでくれない可能性に怯えつつも、

日本のどこかに眠っているマルシン電動UZIが

1挺でも蘇ってくれることを願って

細々と記事を綴っていたのですが、

前回の記事のアクセス数が

それまでの10倍以上に跳ね上がっていて、

大変驚きました。

読者様が増えたこともありますので、

今後なるべく更新頻度を上げるため、

1回当たりの文章量を少し減らして

お届けして行きたいと思います。

多くの方のアクセスに感謝しつつ、

UZIファンの皆様に有用な記事をご提供出来るよう、

そして、UZIの魅力が広められるよう、

今後益々頑張って行きたいと思います。

さて、前回判明したピストンレールの強度問題。

下画像、黄色く囲った部分の破損は、

ピストンをコッキングする際にかかる、

上方への負荷が原因と考えました。

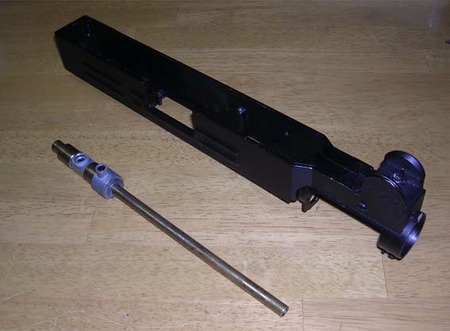

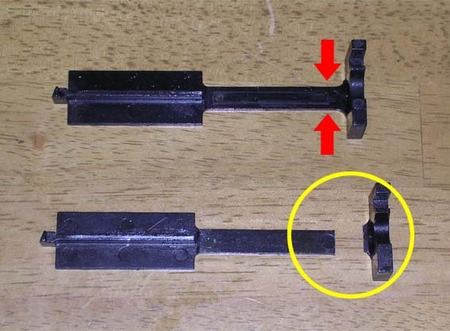

下画像のように並べて見れば一目瞭然なのですが、

画像中、右端のピストンレールと

左端のピストンレールでは、

赤矢印で示した部分の幅が全然違いますよね。

当然ながらこれでは、黄色く囲った部分も、

破損の可能性が高いと考えられます。

では、どうすれば良いでしょうか。

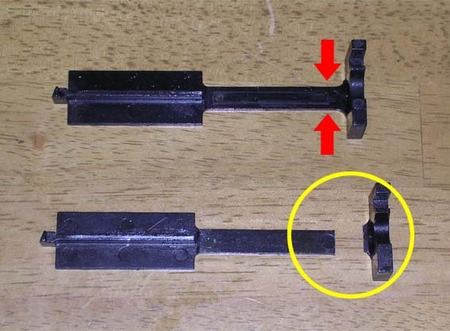

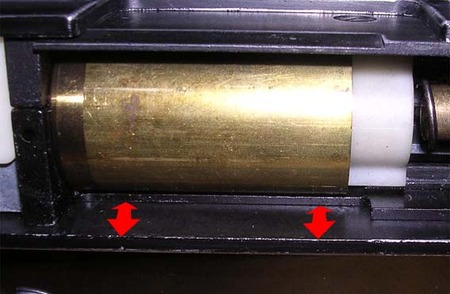

下画像は、シリンダーブロックを

アッパーレシーバーに組み付けた状態ですが、

赤矢印で示した幅分を、何らかの形で補強し、

ピストンレールの細い部分への負荷を軽減すれば、

破損の危険性を下げられると考え、

補強用のプレートを作ってみることにしました。

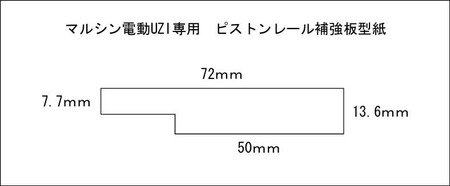

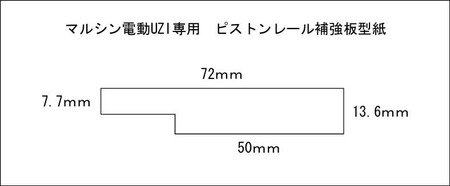

まずは必要な部分の寸法を計測し、

型紙となる線画を製作、プリントアウト。

それをもとに、2mm厚のABS板を必要な形状に

カッターで切り出しました。

上のABS板を、現物あわせで少しずつ削り、

問題の部分にピッタリはまる状態に仕上げます。

上画像ですが、状態がわかりにくいので、

ABS板の部分を赤く画像加工しています。

これだけでは、ABS板が内側に倒れてしまいますので、

エポキシ系のパテにて、固定用のブロックを作ります。

上のように、シリンダーに

端を折り返したテープを貼って、

たまたま手元にあった、

セメダイン社のエポキシパテ木部用を

適量練り合わせて盛り付けました。

少しアングルを変えると、こんな感じです。

粘土状のエポキシパテであれば、

金属用でも模型用でもかまわないと思いますが、

今回のように強度を必要としないケースであれば、

このパテは硬化が早く、加工もし易いので、

非常に適していると思います。

と、いったところで、

パテの硬化を待ちつつ、続きは次回に。

果たして、補強プレート計画の成否はいかに!?

日本のどこかに眠っているマルシン電動UZIが

1挺でも蘇ってくれることを願って

細々と記事を綴っていたのですが、

前回の記事のアクセス数が

それまでの10倍以上に跳ね上がっていて、

大変驚きました。

読者様が増えたこともありますので、

今後なるべく更新頻度を上げるため、

1回当たりの文章量を少し減らして

お届けして行きたいと思います。

多くの方のアクセスに感謝しつつ、

UZIファンの皆様に有用な記事をご提供出来るよう、

そして、UZIの魅力が広められるよう、

今後益々頑張って行きたいと思います。

さて、前回判明したピストンレールの強度問題。

下画像、黄色く囲った部分の破損は、

ピストンをコッキングする際にかかる、

上方への負荷が原因と考えました。

下画像のように並べて見れば一目瞭然なのですが、

画像中、右端のピストンレールと

左端のピストンレールでは、

赤矢印で示した部分の幅が全然違いますよね。

当然ながらこれでは、黄色く囲った部分も、

破損の可能性が高いと考えられます。

では、どうすれば良いでしょうか。

下画像は、シリンダーブロックを

アッパーレシーバーに組み付けた状態ですが、

赤矢印で示した幅分を、何らかの形で補強し、

ピストンレールの細い部分への負荷を軽減すれば、

破損の危険性を下げられると考え、

補強用のプレートを作ってみることにしました。

まずは必要な部分の寸法を計測し、

型紙となる線画を製作、プリントアウト。

それをもとに、2mm厚のABS板を必要な形状に

カッターで切り出しました。

上のABS板を、現物あわせで少しずつ削り、

問題の部分にピッタリはまる状態に仕上げます。

上画像ですが、状態がわかりにくいので、

ABS板の部分を赤く画像加工しています。

これだけでは、ABS板が内側に倒れてしまいますので、

エポキシ系のパテにて、固定用のブロックを作ります。

上のように、シリンダーに

端を折り返したテープを貼って、

たまたま手元にあった、

セメダイン社のエポキシパテ木部用を

適量練り合わせて盛り付けました。

少しアングルを変えると、こんな感じです。

粘土状のエポキシパテであれば、

金属用でも模型用でもかまわないと思いますが、

今回のように強度を必要としないケースであれば、

このパテは硬化が早く、加工もし易いので、

非常に適していると思います。

と、いったところで、

パテの硬化を待ちつつ、続きは次回に。

果たして、補強プレート計画の成否はいかに!?

2011年04月16日

マルシン電動UZIについて その4 分解編2

さて、さっそく前回の続きです。

前回取り外したシリンダーブロックですが、

アッパーレシーバーから抜き出した際に、

下画像の赤丸で囲んだパーツが

コロリと落ちて来たのではないかと思います。

これは、マルイ製メカボで言うところの

タペットプレートにあたるパーツで、

チェンバー後端に設けられたノズルを

前方に押し出す役割を担っています。

で、転がり落ちて来たこのパーツは、下画像のように

シリンダーブロック前面にセットされるものです。

組み立て時、何度このパーツを入れ忘れたことか(涙)

また、単にハマっているだけですぐに転がり落ちますので、

組み立ての際は充分ご注意ください。

話しを戻して、シリンダーブロック前面に見える

ふたつのプラスネジを外します。

上記のネジを外すと、下画像のように

シリンダーまわりが分解出来ます。

上画像中、赤く囲ったパーツに問題があったことが

この後発覚するのですが、これについては後述します。

上は、分解したピストンとシリンダーです。

現物が手元に無いため、比較出来ませんが、

マルイVer.2あたりと較べると、

随分シリンダーが短いように見えますね。

ノギスで計測してみたところ、

内径26mm、深さ41.75mm。

シリンダー前方に突き出した部分が、

内径12.5mm、深さ14mm。

6mmBB弾を射ち出すに充分な容積は

しっかり確保されていますよね。

ピストンも短く作られていますが、

ピストンヘッドが最初から吸排気型になっているのは、

なかなかの高級仕様だと思います。

また、シリンダーの前に置いてあるのは

シリンダーヘッドに当たるパーツですが、

この裏側、ピストンヘッドが激突する部分には

下画像のように、ゴム製のクッションが設けられています。

ピストンの吸排気仕様といい、ちょっとした

ショップカスタム並みの、このクオリティ。

こんなに優れた電動エアーガンが

既に生産中止されているというのは、

実に惜しいところです(涙)

上は、シリンダーブロック前面のパーツ。

実質的にはこの部分が、マルイ製電動で言う

シリンダーヘッドに当たりますね。

後方から見ると、シリンダーから吐出された空気が、

一旦下に下がってから前方に導かれる構造がわかります。

実銃通りのバレルの軸線を堅持しつつ、

出来るだけシリンダー容積を稼ぐために、

こうした構造になっているわけですね。

シリンダーヘッド上面にあるマイナスネジなのですが、

このネジの役割が今ひとつわかりません。

おそらくは、ノズルまわりへの注油を行うための

ドレンホールだと思うのですが、

真相をご存知の方がいらっしゃいましたら、

是非お教えいただきたいと思います。

ちなみに、この部分のマイナスネジにも

細いOリングが入っていて、気密はバッチリです。

さて下画像は、シリンダーまわりのパーツを

改めて並べてみたものです。

画像上から、左側ピストンレール。

シリンダー&ピストン&スプリングガイド止め。

右側(エジェクションポート側)ピストンレール、となります。

ちなみに、このピストンレールの、

ピストンとの接触部分を磨くのは、

電動エアガンの基本的なチューンナップとして

お馴染みの方法ですよね。

さてここで、先に述べた問題点なのですが、

画像中、赤丸部分が離れていることが

後に新たなトラブルを引き起こしたのです。

ちょっと話しが先に飛ぶのですが、

分解したUZIを組み直し、

バッテリーを繋げて作動テストを行った際、

ピストンが途中で止まり、

セクターギアが空回りするという、

新たな問題が発生したのです。

この分解に至ったそもそものトラブルは、

ピストンが下がりきらないという症状だったのですが、

その際には、セクターギアも同時にストップしていました。

正直頭を抱えてしまったのですが、

冷静になって観察したところ、

ピストンそのものが、上から見た左側のレールごと

上方にずれて止まっていました。

下画像、赤矢印で示した部分が・・・

下画像のように、上方にズレていたわけです。

この状態を、分解したパーツで再現したのが、

下の画像です。

こんな有様になっていたわけですが、

これではまともに作動するはずがありませんよね。

初めて分解した時点で、左側ピストンレールの

この部分が離れていたので、

てっきりこういう物だと思い込んでいたのですが、

よくよく観察してみましたところ・・・

上のように、見事な破断面になっていました。

この部分が割れていることにより、

負荷がかかったピストンが

レールごと上方に逃げる形になってしまい、

セクターギアが空回りしていたわけですね。

そんなわけで、部品取り用に購入したuziの方から、

問題のパーツをトレードして来ました。

画像中上のものが、本来あるべき状態の

ピストンレールですね。

こちらは折れていなくてホッとしました。

改めてシリンダーまわりのパーツを並べてみましたが、

問題の部分、この形状では折れやすいのも

むべなるかな、といったところでしょう。

これをこのまま放置したのでは、

また同じトラブルが起きるのは自明の理。

マルシンさんに問い合わせたところ、

このパーツは既に在庫切れとのことなので、

無い知恵を絞って、対応策を考えてみました。

というところで、続きは次回です。

マルシン電動UZI、さらに掘り下げて行きますよ!

前回取り外したシリンダーブロックですが、

アッパーレシーバーから抜き出した際に、

下画像の赤丸で囲んだパーツが

コロリと落ちて来たのではないかと思います。

これは、マルイ製メカボで言うところの

タペットプレートにあたるパーツで、

チェンバー後端に設けられたノズルを

前方に押し出す役割を担っています。

で、転がり落ちて来たこのパーツは、下画像のように

シリンダーブロック前面にセットされるものです。

組み立て時、何度このパーツを入れ忘れたことか(涙)

また、単にハマっているだけですぐに転がり落ちますので、

組み立ての際は充分ご注意ください。

話しを戻して、シリンダーブロック前面に見える

ふたつのプラスネジを外します。

上記のネジを外すと、下画像のように

シリンダーまわりが分解出来ます。

上画像中、赤く囲ったパーツに問題があったことが

この後発覚するのですが、これについては後述します。

上は、分解したピストンとシリンダーです。

現物が手元に無いため、比較出来ませんが、

マルイVer.2あたりと較べると、

随分シリンダーが短いように見えますね。

ノギスで計測してみたところ、

内径26mm、深さ41.75mm。

シリンダー前方に突き出した部分が、

内径12.5mm、深さ14mm。

6mmBB弾を射ち出すに充分な容積は

しっかり確保されていますよね。

ピストンも短く作られていますが、

ピストンヘッドが最初から吸排気型になっているのは、

なかなかの高級仕様だと思います。

また、シリンダーの前に置いてあるのは

シリンダーヘッドに当たるパーツですが、

この裏側、ピストンヘッドが激突する部分には

下画像のように、ゴム製のクッションが設けられています。

ピストンの吸排気仕様といい、ちょっとした

ショップカスタム並みの、このクオリティ。

こんなに優れた電動エアーガンが

既に生産中止されているというのは、

実に惜しいところです(涙)

上は、シリンダーブロック前面のパーツ。

実質的にはこの部分が、マルイ製電動で言う

シリンダーヘッドに当たりますね。

後方から見ると、シリンダーから吐出された空気が、

一旦下に下がってから前方に導かれる構造がわかります。

実銃通りのバレルの軸線を堅持しつつ、

出来るだけシリンダー容積を稼ぐために、

こうした構造になっているわけですね。

シリンダーヘッド上面にあるマイナスネジなのですが、

このネジの役割が今ひとつわかりません。

おそらくは、ノズルまわりへの注油を行うための

ドレンホールだと思うのですが、

真相をご存知の方がいらっしゃいましたら、

是非お教えいただきたいと思います。

ちなみに、この部分のマイナスネジにも

細いOリングが入っていて、気密はバッチリです。

さて下画像は、シリンダーまわりのパーツを

改めて並べてみたものです。

画像上から、左側ピストンレール。

シリンダー&ピストン&スプリングガイド止め。

右側(エジェクションポート側)ピストンレール、となります。

ちなみに、このピストンレールの、

ピストンとの接触部分を磨くのは、

電動エアガンの基本的なチューンナップとして

お馴染みの方法ですよね。

さてここで、先に述べた問題点なのですが、

画像中、赤丸部分が離れていることが

後に新たなトラブルを引き起こしたのです。

ちょっと話しが先に飛ぶのですが、

分解したUZIを組み直し、

バッテリーを繋げて作動テストを行った際、

ピストンが途中で止まり、

セクターギアが空回りするという、

新たな問題が発生したのです。

この分解に至ったそもそものトラブルは、

ピストンが下がりきらないという症状だったのですが、

その際には、セクターギアも同時にストップしていました。

正直頭を抱えてしまったのですが、

冷静になって観察したところ、

ピストンそのものが、上から見た左側のレールごと

上方にずれて止まっていました。

下画像、赤矢印で示した部分が・・・

下画像のように、上方にズレていたわけです。

この状態を、分解したパーツで再現したのが、

下の画像です。

こんな有様になっていたわけですが、

これではまともに作動するはずがありませんよね。

初めて分解した時点で、左側ピストンレールの

この部分が離れていたので、

てっきりこういう物だと思い込んでいたのですが、

よくよく観察してみましたところ・・・

上のように、見事な破断面になっていました。

この部分が割れていることにより、

負荷がかかったピストンが

レールごと上方に逃げる形になってしまい、

セクターギアが空回りしていたわけですね。

そんなわけで、部品取り用に購入したuziの方から、

問題のパーツをトレードして来ました。

画像中上のものが、本来あるべき状態の

ピストンレールですね。

こちらは折れていなくてホッとしました。

改めてシリンダーまわりのパーツを並べてみましたが、

問題の部分、この形状では折れやすいのも

むべなるかな、といったところでしょう。

これをこのまま放置したのでは、

また同じトラブルが起きるのは自明の理。

マルシンさんに問い合わせたところ、

このパーツは既に在庫切れとのことなので、

無い知恵を絞って、対応策を考えてみました。

というところで、続きは次回です。

マルシン電動UZI、さらに掘り下げて行きますよ!

2011年04月11日

マルシン電動UZIについて その3 分解編1

ちょっと体調を崩してしばらく休養していたのですが、

UZIのことを常に考えていたのは言うまでもなく(笑)

引き続き、マルシン電動UZIを取り上げたいのですが、

実は前回の動画撮影の後、トリガーを引いた際に、

ピストンが下がりきらなくなる、

つまり射撃不能に陥るというトラブルが発生していました。

以前にも書いた購入直後の故障については、

メーカーさんに修理を依頼して事なきを得たのですが、

あれから14年もの月日が流れております故、

既にサポートが終わっていても、何の不思議もありません。

念のため、マルシンさんに電話で問い合わせてはみたのですが、

やや戸惑いぎみのご対応(気のせいかな?)で、

既に修理は受け付けていない、とのお答えでした。

まぁ、これは致し方ないことですよね。

しかしこれで、逆に踏ん切りが着いたと言うもの。

メーカーさんを頼れないなら、

自分で何とかしようじゃないのと一念発起です。

実家にはまだ、フルメタル版の完動品がもう1挺と、

部品取り用のABS版が1挺保管してあるのですが、

たまたまヤフオクに出ていたABS版の完動品を即決落札。

こいつのパーツをコンバートすることに決定しました。

マルシン電動UZIを買うのはこれで5挺目。

我ながら本当にUZIバカだと思います(笑)

では以下に、マルシン電動UZIの分解手順をご紹介いたします。

結構しつこく調べたところ、詳しい分解方法を公開しているサイトは

見つからなかったので、もしかしたら本邦初の企画かもしれませんね。

単に需要が無いだけかな?(笑)

では分解スタートですが、作業開始前に、

バッテリーを取り外しておくことは言うまでもありませんので念のため。

これを怠ったために、思いっきり感電した間抜けな事実は

とても公に出来ませんからね(涙)

それと、文中で使用している部品等の名称は、

マルシンさんの公式なものでは無く

(パーツリストの類を持っていないため)、

私の適当な呼称によることをご了承くださいませ。

さて、まずはレシーバーカバーを外した後、

メタルストック基部のボルトを外し、

ストック本体を取り外しましょう。

ナットに当たるパーツが、アッパーレシーバー内部に

ころりと落ちるので、忘れずに取り出しましょう。

作業上、けっこう邪魔になるので、

リアサイトブロックも外しておきます。

上画像、アッパーレシーバー下側にある、

赤丸で囲んだ部分のボルトを外せば、

下画像のようにスポッと抜き取れます。

フォアグリップも外しておきましょう。

上画像、赤丸部分のネジを外せば、

フォアグリップが本体から取り外せます。

このフォアグリップですが、実銃やマルイ製電動と異なり、

左右が接着された一体構造となっていて、

アッパーレシーバーのモーターまわりを

包み込むように被さった状態になっています。

つまり、上述のネジ一本と、フォアグリップの材質の弾性だけで

アッパーレシーバーに固定されているので、

あまり無茶な力をかけないように注意したいところです。

まぁ、普通に使う分には大丈夫そうですけどね。

ついでと言うのも何ですが、

ここでアウターバレルも外しておきましょう。

次は下画像のように、

レシーバーカバーを外した中に見える

メインスプリングガイドの後端を上方にスライドさせて、

メインスプリングごと抜き出しておきます。

この、ドライバーひとつ使うことなくスプリング交換が出来る

整備性の良さは、実銃の美点を見事に受け継いでいて、

UZIファンとして、ちょっとうれしくなるポイントですね。

また、不等ピッチスプリングが入っていたのにもビックリ。

これは前オーナーが交換していた可能性がありますが、

別途購入した部品取り用にも同じく入っていたので、

おそらくはもともとの仕様なのでしょう。

当時のマルシンさんの本気っぷりに驚かされますね。

次に、アッパーレシーバー下面の、

下画像中に赤矢印で記した2本のネジを外します。

これは、先に外したメインスプリングガイドの

後端がはまっていた板状パーツを固定するネジです。

ここでちなみに、作業行程の画像が

メタル版とABS版とごっちゃになっているのですが、

構造はどちらも同じですので、お気になさらず

読み進めていただければ幸いです(汗)

話しを戻して、次は下画像の赤丸部分のネジを外し、

シリンダーブロックとアッパーレシーバーの

結合を解くと同時に、スイッチユニットを取り外します。

ここで外す2本のネジは、それぞれ長さが異なるため、

後の組み付け時に間違えないよう気を付けましょう。

次に、インナーバレル付け根、チェンバー部分に繋がった、

給弾パイプの役を担っているスプリングを外します。

これはチェンバー部にただ差し込まれているだけですが、

スプリングを変形(巻き線が歪まないよう)させないよう注意しつつ、

真上に引き抜き、チェンバーから外します。

ちょっと強引に思えるこの給弾まわりの構造。

独特な形状のUZIを、電動エアガンとして成立させるための、

設計スタッフさんの苦労が偲ばれますよね。

と、思わず話しが逸れましたが、

ここまでの作業でフリーになったシリンダーブロックを

アッパーレシーバー内から抜き取ります。

下画像、黄色く囲ったシリンダーブロックを、

後ろ斜め上方に向かって押し出します。

銃口側、インナーバレル先端を

下方向に押しつつ後方に押し込むことで、

シリンダーブロックがズルリと外れるはずです。

しかる後、インナーバレルを銃口側に引き戻せば・・・

下画像のように、アッパーレシーバーから

シリンダーブロックが抜き出せるわけです。

まだ先は長いのですが、今回はここまでにて。

次回、抜き出したシリンダーまわりの

構造の検証もしてみたいと思います。

UZIのことを常に考えていたのは言うまでもなく(笑)

引き続き、マルシン電動UZIを取り上げたいのですが、

実は前回の動画撮影の後、トリガーを引いた際に、

ピストンが下がりきらなくなる、

つまり射撃不能に陥るというトラブルが発生していました。

以前にも書いた購入直後の故障については、

メーカーさんに修理を依頼して事なきを得たのですが、

あれから14年もの月日が流れております故、

既にサポートが終わっていても、何の不思議もありません。

念のため、マルシンさんに電話で問い合わせてはみたのですが、

やや戸惑いぎみのご対応(気のせいかな?)で、

既に修理は受け付けていない、とのお答えでした。

まぁ、これは致し方ないことですよね。

しかしこれで、逆に踏ん切りが着いたと言うもの。

メーカーさんを頼れないなら、

自分で何とかしようじゃないのと一念発起です。

実家にはまだ、フルメタル版の完動品がもう1挺と、

部品取り用のABS版が1挺保管してあるのですが、

たまたまヤフオクに出ていたABS版の完動品を即決落札。

こいつのパーツをコンバートすることに決定しました。

マルシン電動UZIを買うのはこれで5挺目。

我ながら本当にUZIバカだと思います(笑)

では以下に、マルシン電動UZIの分解手順をご紹介いたします。

結構しつこく調べたところ、詳しい分解方法を公開しているサイトは

見つからなかったので、もしかしたら本邦初の企画かもしれませんね。

単に需要が無いだけかな?(笑)

では分解スタートですが、作業開始前に、

バッテリーを取り外しておくことは言うまでもありませんので念のため。

これを怠ったために、思いっきり感電した間抜けな事実は

とても公に出来ませんからね(涙)

それと、文中で使用している部品等の名称は、

マルシンさんの公式なものでは無く

(パーツリストの類を持っていないため)、

私の適当な呼称によることをご了承くださいませ。

さて、まずはレシーバーカバーを外した後、

メタルストック基部のボルトを外し、

ストック本体を取り外しましょう。

ナットに当たるパーツが、アッパーレシーバー内部に

ころりと落ちるので、忘れずに取り出しましょう。

作業上、けっこう邪魔になるので、

リアサイトブロックも外しておきます。

上画像、アッパーレシーバー下側にある、

赤丸で囲んだ部分のボルトを外せば、

下画像のようにスポッと抜き取れます。

フォアグリップも外しておきましょう。

上画像、赤丸部分のネジを外せば、

フォアグリップが本体から取り外せます。

このフォアグリップですが、実銃やマルイ製電動と異なり、

左右が接着された一体構造となっていて、

アッパーレシーバーのモーターまわりを

包み込むように被さった状態になっています。

つまり、上述のネジ一本と、フォアグリップの材質の弾性だけで

アッパーレシーバーに固定されているので、

あまり無茶な力をかけないように注意したいところです。

まぁ、普通に使う分には大丈夫そうですけどね。

ついでと言うのも何ですが、

ここでアウターバレルも外しておきましょう。

次は下画像のように、

レシーバーカバーを外した中に見える

メインスプリングガイドの後端を上方にスライドさせて、

メインスプリングごと抜き出しておきます。

この、ドライバーひとつ使うことなくスプリング交換が出来る

整備性の良さは、実銃の美点を見事に受け継いでいて、

UZIファンとして、ちょっとうれしくなるポイントですね。

また、不等ピッチスプリングが入っていたのにもビックリ。

これは前オーナーが交換していた可能性がありますが、

別途購入した部品取り用にも同じく入っていたので、

おそらくはもともとの仕様なのでしょう。

当時のマルシンさんの本気っぷりに驚かされますね。

次に、アッパーレシーバー下面の、

下画像中に赤矢印で記した2本のネジを外します。

これは、先に外したメインスプリングガイドの

後端がはまっていた板状パーツを固定するネジです。

ここでちなみに、作業行程の画像が

メタル版とABS版とごっちゃになっているのですが、

構造はどちらも同じですので、お気になさらず

読み進めていただければ幸いです(汗)

話しを戻して、次は下画像の赤丸部分のネジを外し、

シリンダーブロックとアッパーレシーバーの

結合を解くと同時に、スイッチユニットを取り外します。

ここで外す2本のネジは、それぞれ長さが異なるため、

後の組み付け時に間違えないよう気を付けましょう。

次に、インナーバレル付け根、チェンバー部分に繋がった、

給弾パイプの役を担っているスプリングを外します。

これはチェンバー部にただ差し込まれているだけですが、

スプリングを変形(巻き線が歪まないよう)させないよう注意しつつ、

真上に引き抜き、チェンバーから外します。

ちょっと強引に思えるこの給弾まわりの構造。

独特な形状のUZIを、電動エアガンとして成立させるための、

設計スタッフさんの苦労が偲ばれますよね。

と、思わず話しが逸れましたが、

ここまでの作業でフリーになったシリンダーブロックを

アッパーレシーバー内から抜き取ります。

下画像、黄色く囲ったシリンダーブロックを、

後ろ斜め上方に向かって押し出します。

銃口側、インナーバレル先端を

下方向に押しつつ後方に押し込むことで、

シリンダーブロックがズルリと外れるはずです。

しかる後、インナーバレルを銃口側に引き戻せば・・・

下画像のように、アッパーレシーバーから

シリンダーブロックが抜き出せるわけです。

まだ先は長いのですが、今回はここまでにて。

次回、抜き出したシリンダーまわりの

構造の検証もしてみたいと思います。