2012年05月24日

マルイ電動UZIについて その6 カスタム形態6

このところ肌寒かったり暑かったりと

気候が不安定だったためか、

ちょっと体調が崩れ気味でして(涙)

昨日は画像の整理で力尽きてしまい、

記事を書けずにダウンしておりました。

まだ本調子ではないのですが、

何人かの読者様にご期待いただいております

自作木製ストックの紹介記事、

これを書かずに倒れるわけには参りません。

いつもの如く何回かに渡ることになりますが、

すべてをご紹介いたしますので、

しばしの間お付き合いくださいませ。

マルイ電動UZI用木製ストックの自作については、

既に何人かの方が先鞭をつけられており、

私が初めて作ったというわけでは決してありません。

「やっぱりUZIには木スト」と考えて手を動かす

ソウルブラザー(笑)の存在はなんとも心強い限りなのですが、

マルイ電動UZIの特殊な構造から、

その取り付け方法には皆様苦慮しているのが伺えます。

マルシン製のUZI用木製ストックを流用出来れば

こんなに簡単なことは無いのですが、

後述する理由から、単純な流用は事実上不可能であり、

また、マルシン製の木ストそのものが大変に希少で、

まず入手することが困難だったりもします。

上はマルシン電動UZIと限定木製ストック

では、何故マルシン製の木ストが流用出来ないのか、

まずはそのあたりについてを解説してみましょう。

マルシン製の木ストについては過去記事の

「マルシン電動UZIについて その35 ストック編2」

をご覧いただくとして、

この素晴らしいストックが流用出来ない理由は以下の通り。

マルシンの木ストは、上画像に見られる

円柱状の突起と、その下のラッチによって・・

上画像のレシーバー後部、

背面の丸穴と底面(画像では上を向いていますが)の

四角穴と噛み合うことで、銃本体と固定されます。

マルシン電動UZI用のバッテリーインストックを自作した時は、

この構造を応用することで、

下画像のように比較的楽に固定することが出来ました。

ところがマルイ電動UZIは、

このレシーバー後部が下画像のように

メタルフォールディングストックの取り付け基部が

モーター固定用のパーツとして

取り外せない構造部材になっているため、

上述のマルシン製木ストの接合部分を

一切受け付けることが出来ないわけです。

上はマルイ電動UZI本体から取り外した

問題のモーター固定用の構造部材です。

このパーツがUZI専用メカボックスの後端を支え、

モーターとベベルギアとのクリアランスを

保つ役割も担っているため、

ここを安直に加工するわけには行きません。

こうして並べてみれば、

両者を結合させることの困難さが

はっきり見えると思います。

ちょっとわかり難いかもしれませんが、

問題のパーツとマルシン製木ストの上から見た厚みが

下画像のようにほとんど同一というところも、

流用を難しくしている理由のひとつになっているのです。

つまり、マルイ電動UZIに木製ストックを

取り付けるためには、

このモーター固定用パーツを生かしたまま、

いかにスマートな取り付け方法を考え出すか、

まずはこの課題をクリアする必要があるわけですね。

と、あれこれ考える前に、

出来ることをどんどん前に進めます。

マルシン製木製ストックのアウトラインを

2枚つないだA4サイズの紙に写し取りました。

問題のパーツの側面形状もトレースしています。

上の鉛筆描きの図面は、側面形状を取っただけですが、

先述した通りモーター固定用パーツと

マルシン製木ストの幅が同一なのがわかっているため、

厚みに関してリアルサイズを再現することは

この時点でスッパリとあきらめまています。

モーター固定用パーツに穴を開けて

ストックをネジ止めする方法も考えましたが、

さほど深いネジ穴を確保出来そうになく、

強度的な不安が拭えなかったため断念。

上で写し取った実寸の側面形状図面を前に、

足りない頭脳を絞りに絞って辿り着いた結論は、

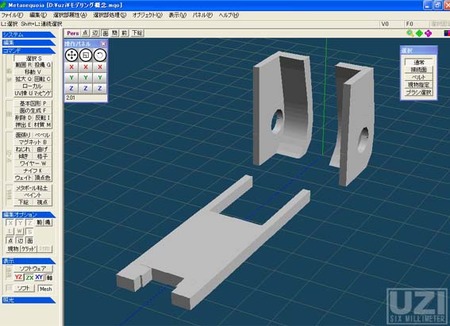

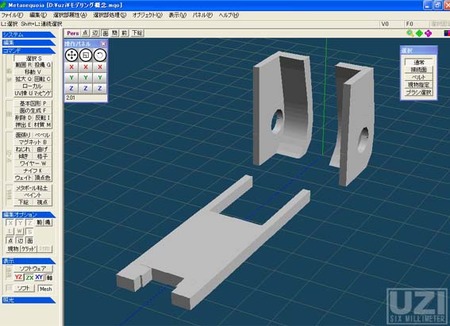

下画像のような形状の固定金具を作るということでした。

ちなみに、これはあくまで概念図なので、

実際の寸法比率にはなっていません。

こういう時3Dソフトは、形状をいじくりながら

アイディアを捻ることが出来て便利ですよね。

と、いったところで今回はここまでです。

簡単に作っているように見えて、

けっこう苦労しているのがわかりますでしょ?

何しろ才能なんていう代物を一切持ち合わせていない

ただの単なる凡人なので、

この程度のモノを作るだけでも大騒ぎなんですよ(涙)

頼みの綱は、UZIへの愛と情熱だけなのです。

次回は固定金具の完成までの顛末と、

木部の加工までをご紹介する予定です。

気候が不安定だったためか、

ちょっと体調が崩れ気味でして(涙)

昨日は画像の整理で力尽きてしまい、

記事を書けずにダウンしておりました。

まだ本調子ではないのですが、

何人かの読者様にご期待いただいております

自作木製ストックの紹介記事、

これを書かずに倒れるわけには参りません。

いつもの如く何回かに渡ることになりますが、

すべてをご紹介いたしますので、

しばしの間お付き合いくださいませ。

マルイ電動UZI用木製ストックの自作については、

既に何人かの方が先鞭をつけられており、

私が初めて作ったというわけでは決してありません。

「やっぱりUZIには木スト」と考えて手を動かす

ソウルブラザー(笑)の存在はなんとも心強い限りなのですが、

マルイ電動UZIの特殊な構造から、

その取り付け方法には皆様苦慮しているのが伺えます。

マルシン製のUZI用木製ストックを流用出来れば

こんなに簡単なことは無いのですが、

後述する理由から、単純な流用は事実上不可能であり、

また、マルシン製の木ストそのものが大変に希少で、

まず入手することが困難だったりもします。

上はマルシン電動UZIと限定木製ストック

では、何故マルシン製の木ストが流用出来ないのか、

まずはそのあたりについてを解説してみましょう。

マルシン製の木ストについては過去記事の

「マルシン電動UZIについて その35 ストック編2」

をご覧いただくとして、

この素晴らしいストックが流用出来ない理由は以下の通り。

マルシンの木ストは、上画像に見られる

円柱状の突起と、その下のラッチによって・・

上画像のレシーバー後部、

背面の丸穴と底面(画像では上を向いていますが)の

四角穴と噛み合うことで、銃本体と固定されます。

マルシン電動UZI用のバッテリーインストックを自作した時は、

この構造を応用することで、

下画像のように比較的楽に固定することが出来ました。

ところがマルイ電動UZIは、

このレシーバー後部が下画像のように

メタルフォールディングストックの取り付け基部が

モーター固定用のパーツとして

取り外せない構造部材になっているため、

上述のマルシン製木ストの接合部分を

一切受け付けることが出来ないわけです。

上はマルイ電動UZI本体から取り外した

問題のモーター固定用の構造部材です。

このパーツがUZI専用メカボックスの後端を支え、

モーターとベベルギアとのクリアランスを

保つ役割も担っているため、

ここを安直に加工するわけには行きません。

こうして並べてみれば、

両者を結合させることの困難さが

はっきり見えると思います。

ちょっとわかり難いかもしれませんが、

問題のパーツとマルシン製木ストの上から見た厚みが

下画像のようにほとんど同一というところも、

流用を難しくしている理由のひとつになっているのです。

つまり、マルイ電動UZIに木製ストックを

取り付けるためには、

このモーター固定用パーツを生かしたまま、

いかにスマートな取り付け方法を考え出すか、

まずはこの課題をクリアする必要があるわけですね。

と、あれこれ考える前に、

出来ることをどんどん前に進めます。

マルシン製木製ストックのアウトラインを

2枚つないだA4サイズの紙に写し取りました。

問題のパーツの側面形状もトレースしています。

上の鉛筆描きの図面は、側面形状を取っただけですが、

先述した通りモーター固定用パーツと

マルシン製木ストの幅が同一なのがわかっているため、

厚みに関してリアルサイズを再現することは

この時点でスッパリとあきらめまています。

モーター固定用パーツに穴を開けて

ストックをネジ止めする方法も考えましたが、

さほど深いネジ穴を確保出来そうになく、

強度的な不安が拭えなかったため断念。

上で写し取った実寸の側面形状図面を前に、

足りない頭脳を絞りに絞って辿り着いた結論は、

下画像のような形状の固定金具を作るということでした。

ちなみに、これはあくまで概念図なので、

実際の寸法比率にはなっていません。

こういう時3Dソフトは、形状をいじくりながら

アイディアを捻ることが出来て便利ですよね。

と、いったところで今回はここまでです。

簡単に作っているように見えて、

けっこう苦労しているのがわかりますでしょ?

何しろ才能なんていう代物を一切持ち合わせていない

ただの単なる凡人なので、

この程度のモノを作るだけでも大騒ぎなんですよ(涙)

頼みの綱は、UZIへの愛と情熱だけなのです。

次回は固定金具の完成までの顛末と、

木部の加工までをご紹介する予定です。