2012年07月23日

マルイ電動UZIについて その15 内部構造2

15~16日のはずだった更新予定が随分遅くなってしまいましたね。

楽しみにお待ちくださった皆様には大変申し訳ございませんでした。

ちょっと仕事が忙しかったのと、

今回掲載のイラストの描き起こしに手間取ったのとで

更新が遅れた次第であります。

さ~て、準備に時間をかけた分、

濃い目の内容でお送りしましょう!

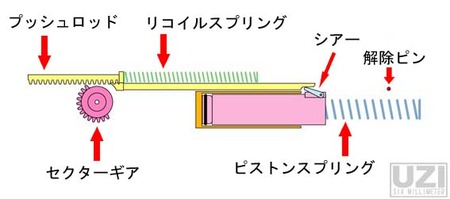

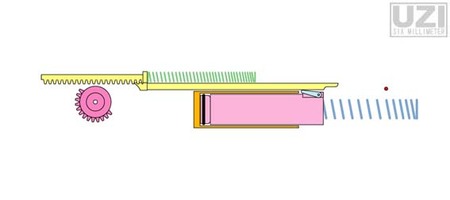

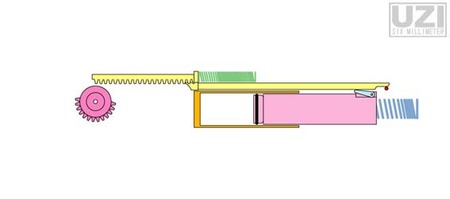

上は前回開いたVer.5メカボの画像に、

コッキングメカニズムの解説に必要なパーツを

イラストとして上書きしたものです。

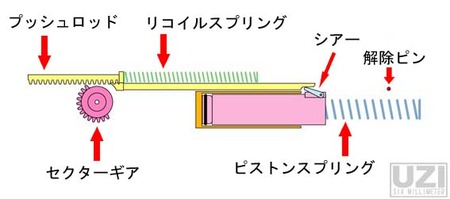

そして、ここからベースの画像を除いたものがこちら。

相当に簡略化しておりますが、

このメカボ特有のコッキングの仕組みをご理解いただくには

これで充分足りると思います。

まずはコッキング開始前の初期状態です。

念のため書きますが、この際銃口は右側に向いています。

つまり、ピストンとピストンスプリングの向きが

通常の電動ガンとは間逆になっているわけですね。

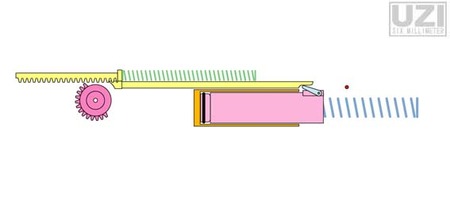

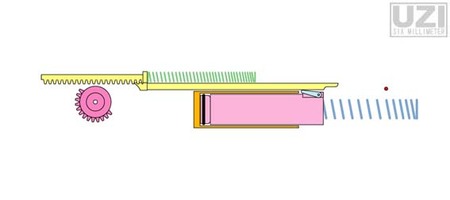

トリガーを引き、モーターが回り、

べベル、スパーギアを介してセクターギアが

時計回りに回転を始め、セクターギアの歯が

プッシュロッドのラックギアに当たります。

ギアの回転方向が通常メカボと逆である点に注目です。

セクターギアと連動する形でプッシュロッドが前進し、

シアーで引っ掛けられたピストンのコッキングが始まります。

セクターギアの回転と共に、

ピストンスプリングを圧縮しながらピストンが前進して行きます。

この際、プッシュロッドがリコイルスプリングも

同時に圧縮しているところにも注目しておいてください。

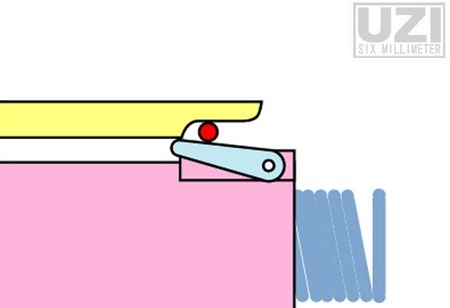

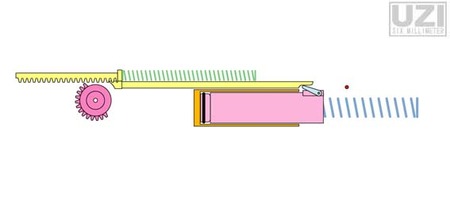

セクターギアがコッキングに必要な分の回転を終える直前、

ピストン末端上部に設けられたシアーが、

メカボックスに固定された解除ピンに接触します。

上はこの時点でのシアーと解除ピンとの位置関係を

クローズアップしたものです。

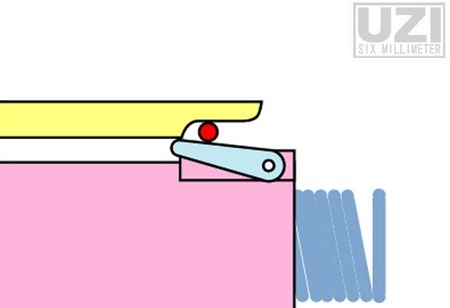

上の状態の一瞬後、

解除ピンによってシアーがプッシュロッドから開放され、

ピストンが後退(シリンダー内エアーの圧縮)を始めます。

上は、解除ピンによってシアーが押し下げられた状態の

クローズアップです。

シアーから開放されたピストンとプッシュロッドは

それぞれのスプリングの力により後退を始めますが、

当然ながらピストンの後退速度の方が速いため、

プッシュロッドは一拍遅れて移動する形になります。

ピストンが後退し切った一瞬後に・・

プッシュロッドも初期位置へと戻り、

コッキング開始前の状態になるわけですね。

と、各部の動きについてを解説したところで、

それぞれの現物の画像をご覧いただきましょう。

まずはプッシュロッドです。

これは後半のラックギアと、

円柱状のプッシュロッド部分との2ピース構造になっています。

こちらはラックギアの歯の部分。

通常、ピストン下面に設けられているラックギアが

このような形で取り出されていると考えれば良いでしょう。

大概のノーマルピストンはラックギアが樹脂製のところ、

最初からフルメタルティースになっているあたり、

強度的に無理があることを物語っているように思います。

上はピストンに設けられたシアーです。

このシアーは、下側(ピストン側)から

スプリングで常に押し上げられています。

そのシアーが、先のプッシュロッド先端部に

ひっかかっている状態がこちらです。

先の解説を画像で再現すると、このように・・・

シアーが解除ピンに押し下げられるプロセスが

おわかりいただけたでしょうか。

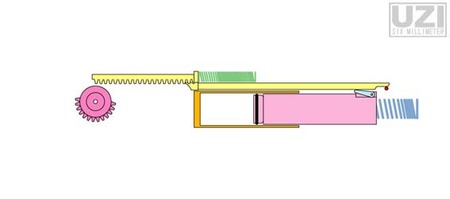

この、シアーが開放される直前。

ピストンスプリングが最大に圧縮され、

ピストンのコッキングがほぼ完了している状態が

下の画像になります。

撮影の都合上、リコイルスプリングは取り外し、

ピストンスプリングも実際に圧縮はされていませんが、

セクターギアからプッシュロッドへ、

そしてプッシュロッド先端からシアー、

シアー付け根からピストン中心部へと連なる

力の伝達の複雑さと無駄の多さが良くわかりますよね。

と、久しぶりの更新で思わず長くなりましたが、

次回、この構造から来る作動上の問題点についてを

詳しく解説してみたいと思います。

今回省略したチェンバーまわりの構造についても、

追々ご紹介するつもりですので、

どうか気長にお付き合いくださいませ~。

楽しみにお待ちくださった皆様には大変申し訳ございませんでした。

ちょっと仕事が忙しかったのと、

今回掲載のイラストの描き起こしに手間取ったのとで

更新が遅れた次第であります。

さ~て、準備に時間をかけた分、

濃い目の内容でお送りしましょう!

上は前回開いたVer.5メカボの画像に、

コッキングメカニズムの解説に必要なパーツを

イラストとして上書きしたものです。

そして、ここからベースの画像を除いたものがこちら。

相当に簡略化しておりますが、

このメカボ特有のコッキングの仕組みをご理解いただくには

これで充分足りると思います。

まずはコッキング開始前の初期状態です。

念のため書きますが、この際銃口は右側に向いています。

つまり、ピストンとピストンスプリングの向きが

通常の電動ガンとは間逆になっているわけですね。

トリガーを引き、モーターが回り、

べベル、スパーギアを介してセクターギアが

時計回りに回転を始め、セクターギアの歯が

プッシュロッドのラックギアに当たります。

ギアの回転方向が通常メカボと逆である点に注目です。

セクターギアと連動する形でプッシュロッドが前進し、

シアーで引っ掛けられたピストンのコッキングが始まります。

セクターギアの回転と共に、

ピストンスプリングを圧縮しながらピストンが前進して行きます。

この際、プッシュロッドがリコイルスプリングも

同時に圧縮しているところにも注目しておいてください。

セクターギアがコッキングに必要な分の回転を終える直前、

ピストン末端上部に設けられたシアーが、

メカボックスに固定された解除ピンに接触します。

上はこの時点でのシアーと解除ピンとの位置関係を

クローズアップしたものです。

上の状態の一瞬後、

解除ピンによってシアーがプッシュロッドから開放され、

ピストンが後退(シリンダー内エアーの圧縮)を始めます。

上は、解除ピンによってシアーが押し下げられた状態の

クローズアップです。

シアーから開放されたピストンとプッシュロッドは

それぞれのスプリングの力により後退を始めますが、

当然ながらピストンの後退速度の方が速いため、

プッシュロッドは一拍遅れて移動する形になります。

ピストンが後退し切った一瞬後に・・

プッシュロッドも初期位置へと戻り、

コッキング開始前の状態になるわけですね。

と、各部の動きについてを解説したところで、

それぞれの現物の画像をご覧いただきましょう。

まずはプッシュロッドです。

これは後半のラックギアと、

円柱状のプッシュロッド部分との2ピース構造になっています。

こちらはラックギアの歯の部分。

通常、ピストン下面に設けられているラックギアが

このような形で取り出されていると考えれば良いでしょう。

大概のノーマルピストンはラックギアが樹脂製のところ、

最初からフルメタルティースになっているあたり、

強度的に無理があることを物語っているように思います。

上はピストンに設けられたシアーです。

このシアーは、下側(ピストン側)から

スプリングで常に押し上げられています。

そのシアーが、先のプッシュロッド先端部に

ひっかかっている状態がこちらです。

先の解説を画像で再現すると、このように・・・

シアーが解除ピンに押し下げられるプロセスが

おわかりいただけたでしょうか。

この、シアーが開放される直前。

ピストンスプリングが最大に圧縮され、

ピストンのコッキングがほぼ完了している状態が

下の画像になります。

撮影の都合上、リコイルスプリングは取り外し、

ピストンスプリングも実際に圧縮はされていませんが、

セクターギアからプッシュロッドへ、

そしてプッシュロッド先端からシアー、

シアー付け根からピストン中心部へと連なる

力の伝達の複雑さと無駄の多さが良くわかりますよね。

と、久しぶりの更新で思わず長くなりましたが、

次回、この構造から来る作動上の問題点についてを

詳しく解説してみたいと思います。

今回省略したチェンバーまわりの構造についても、

追々ご紹介するつもりですので、

どうか気長にお付き合いくださいませ~。

2012年07月09日

マルイ電動UZIについて その14 内部構造1

仕事の都合でちょっと間が開いてしまいましたが、

マルイ電動UZIについてのレポート、

予てからの予告どおりいよいよ禁断の領域へと

踏み込んで行きたいと思います。

ただし、上の画像にあるように、

マルイ電動UZIの心臓部たるVer.5メカボックスは

特殊な改造防止シールで封印されており、

これを剥がした場合、マルイさんによるサポートは

一切受けることが出来なくなってしまいます。

過去に行ったマルシン電動UZIの検証では

分解から組み立てまでの工程を徹底的にご紹介しましたが、

既に生産されていない製品だったことと、

メーカーサポートも終了していることから、

マルシンさんへの不利益には当たらないと判断してのことでした。

2012年7月現在、東京マルイ公式サイトの

製品カタログページにしっかり載っている現行商品である電動UZIについて、

メーカーが推奨しない分解の方法を詳しく紹介することは、

本当は避けるべきことではないかと考えております。

それでもこうして検証記事を書き進めずにいられない

熱い胸の内については追々お話しするとして(笑)

電動エアガンの分解組み立てに自信が持てない方や、

自分の行いの責任を自分で取ることが出来ない方は、

絶対に今後の記事の内容を真似しないでください。

別に違法な改造等をするわけではありませんが、

メーカーさんが禁じていることを行う以上、

これくらいの覚悟を背負う必要はありますからね。

以上の要件を踏まえた上で、

マルイ電動UZIの内部構造に迫って行きましょう。

はい、というわけで取り出しましたVer.5メカボックス。

前述の理由から、ここまでの分解方法も

あえて省略させていただきました。

さて、改めて改造防止シールと向き合います。

これを剥がしてしまったが最後、

決して後戻りは出来ません。

何故ならこのシール、一旦剥がしてしまうと…

このように剥がした跡が残るため、

二度と貼り直すことが出来ないのですね~。

逆に言うと、こうまでしてメカボの分解を禁じている

マルイさんの真意が気になるというものですよね。

ともあれ、禁断の封印を破ってしまった以上、

先に進む他の道はありません。

思い切ってメカボを開けてしまいましょう。

まずは右側面に見えるネジを外します。

こういう画像を撮っておくと、

組み立て時に参考になるのでオススメですよ。

あとは各ギアの軸を軽くつつきながら、

強化樹脂製のフレームをパカッと開けばこの通り。

厳重な封印が施されていた割には案外普通っぽくて、

ちょっと拍子抜けしたかもしれませんね。

しかし下のVer.2メカボと比べて見ると、

そのレイアウトの異様さに驚かれることでしょう。

モーターと各ギアがほぼ水平に並んでおり、

セクターギアとピストンは遠く隔絶されています。

そしてそのピストンは末端が銃口側にあり、

インナーバレルがスプリングガイドになっているのです。

一見しただけでは何がどうなっているのか理解出来ず、

非常に複雑なメカニズムのように思えますが、

やっていることはVer.2とほとんど同じで、

特に新しいアイディアが盛り込まれているわけではありません。

では、どんな仕組みでBB弾の射出を行っているのか。

まずはそのあたりから解説しようと思うのですが、

残念ながら今回はこれにて時間切れ(涙)

その特異なメカニズムと発射サイクルについて、

画像とイラストを交えてご紹介する予定ですので、

ちょっとだけ楽しみにお待ちくださいませ。

次回更新は15~16日の予定です。

マルイ電動UZIについてのレポート、

予てからの予告どおりいよいよ禁断の領域へと

踏み込んで行きたいと思います。

ただし、上の画像にあるように、

マルイ電動UZIの心臓部たるVer.5メカボックスは

特殊な改造防止シールで封印されており、

これを剥がした場合、マルイさんによるサポートは

一切受けることが出来なくなってしまいます。

過去に行ったマルシン電動UZIの検証では

分解から組み立てまでの工程を徹底的にご紹介しましたが、

既に生産されていない製品だったことと、

メーカーサポートも終了していることから、

マルシンさんへの不利益には当たらないと判断してのことでした。

2012年7月現在、東京マルイ公式サイトの

製品カタログページにしっかり載っている現行商品である電動UZIについて、

メーカーが推奨しない分解の方法を詳しく紹介することは、

本当は避けるべきことではないかと考えております。

それでもこうして検証記事を書き進めずにいられない

熱い胸の内については追々お話しするとして(笑)

電動エアガンの分解組み立てに自信が持てない方や、

自分の行いの責任を自分で取ることが出来ない方は、

絶対に今後の記事の内容を真似しないでください。

別に違法な改造等をするわけではありませんが、

メーカーさんが禁じていることを行う以上、

これくらいの覚悟を背負う必要はありますからね。

以上の要件を踏まえた上で、

マルイ電動UZIの内部構造に迫って行きましょう。

はい、というわけで取り出しましたVer.5メカボックス。

前述の理由から、ここまでの分解方法も

あえて省略させていただきました。

さて、改めて改造防止シールと向き合います。

これを剥がしてしまったが最後、

決して後戻りは出来ません。

何故ならこのシール、一旦剥がしてしまうと…

このように剥がした跡が残るため、

二度と貼り直すことが出来ないのですね~。

逆に言うと、こうまでしてメカボの分解を禁じている

マルイさんの真意が気になるというものですよね。

ともあれ、禁断の封印を破ってしまった以上、

先に進む他の道はありません。

思い切ってメカボを開けてしまいましょう。

まずは右側面に見えるネジを外します。

こういう画像を撮っておくと、

組み立て時に参考になるのでオススメですよ。

あとは各ギアの軸を軽くつつきながら、

強化樹脂製のフレームをパカッと開けばこの通り。

厳重な封印が施されていた割には案外普通っぽくて、

ちょっと拍子抜けしたかもしれませんね。

しかし下のVer.2メカボと比べて見ると、

そのレイアウトの異様さに驚かれることでしょう。

モーターと各ギアがほぼ水平に並んでおり、

セクターギアとピストンは遠く隔絶されています。

そしてそのピストンは末端が銃口側にあり、

インナーバレルがスプリングガイドになっているのです。

一見しただけでは何がどうなっているのか理解出来ず、

非常に複雑なメカニズムのように思えますが、

やっていることはVer.2とほとんど同じで、

特に新しいアイディアが盛り込まれているわけではありません。

では、どんな仕組みでBB弾の射出を行っているのか。

まずはそのあたりから解説しようと思うのですが、

残念ながら今回はこれにて時間切れ(涙)

その特異なメカニズムと発射サイクルについて、

画像とイラストを交えてご紹介する予定ですので、

ちょっとだけ楽しみにお待ちくださいませ。

次回更新は15~16日の予定です。