2011年09月28日

マルシン電動UZIについて その56 ストック編再び1

ちょっと体調を崩して間を開けてしまいました。

気温の変化が激しい昨今、

皆様はご健康に充分気を付けてくださいませ。

さて今回のお題は「ストック編再び」です。

例によって何回かに渡る記事になるかと思いますが、

気合を入れてお送りいたしますので、

お付き合いのほどをよろしくお願いいたします。

ことの始まりは去る8月の某日。

いつも当ブログにご協力いただいているR100RS氏と、

都内某所で秘密会談を行った時のことでした。

ミリフォトでよく見られるような

特殊部隊員の画像をイメージして顔をぼかしたのですが、

武器密売人とバイヤーにしか見えないのが何とも・・・(笑)

ちなみに右がR100RS氏、左が私です。

この時R100RSさんに見せていただいた

マルシン電動UZI専用の木製バッテリーインストック。

以前画像をご提供いただいてはいたものの、

実際に見るバッテリーインストックは

非常に魅力的なものでした。

これまでの記事でマルシン電動UZIにピッタリな

リポバッテリーをご紹介してはいますが、

ストック内のスペースを利用して

大容量のバッテリーがスマートに使えるというのは、

特にサバゲーでの運用に威力を発揮してくれそうです。

そういえばR100RSさんも、

マルシン電動UZIをサバゲーで有効活用するために

このストックを購入されたとおっしゃっていましたね。

サイレンサーアダプターの時と同様に

いいなー、あれ欲しいなーと

しばらく悶々とした日々を過ごしていたのですが、

言うまでもなく今となっては入手困難な品物。

限定版の木製ストックを持ってはいますが、

さすがにこいつの中身をくり貫こうという気にはなれません(汗)

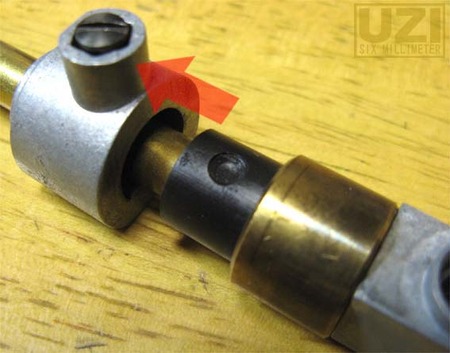

下の画像は、その限定版ストックの

UZI本体との連結金具を分解したところですが

この複雑な形状の金属パーツを手作りで再現するのが面倒で

今までストックの自作に踏み切れずにいたのですが、

バッテリーインストックを目の当たりにした後、

やはりどうしても欲しいという気持ちが勝りまして(笑)

あらためて製作プランを練り直してみました。

最大の目的はバッテリーを内蔵出来るストックにすることで、

実物のレプリカを製作することではありません。

求める機能と見た目の雰囲気さえ実現出来れば

細かいディティールにこだわらなくても良いだろうと、

サイレンサーアダプターの時と同様に考えてみました。

下の画像は実物の木製ストックですが

木部に黄色く描いた部分がそもそもL字になっているので、

そこに固定される金具が赤く描いたラインの一体ではなく

縦と横がそれぞれ分割された面であっても、

ある程度の強度は確保出来るだろうと考えました。

金具に木部を固定するのではなく、

木部で金具を固定するという真逆の発想ですね。

また、ストックと銃本体を固定するラッチについても

要は簡単に外れなければ良いわけで、

この機構を忠実に再現する必要はどこにも無いわけです。

その固定方法ついては後で詳しく書きますが、

難題だった金具の製作プランが固まってしまえば、

後はもう完成したようなもの(ホント?)。

まずは6mm厚のアルミ板を入手し、

図面も引かない現物あわせで、

下画像のパーツを一気に作り上げました。

前回の最後に掲載した画像と同じものですね。

6mmという板の厚さも含め、基本的な寸法は

マルシン製木製ストックの金具に倣っています。

例によってドリルとヤスリとノコギリだけで作ったもので、

ほとんど誰にでも出来るレベルの工作です。

オリジナルの金具には見られない、

各部に開けられた丸や四角い穴の役割については、

今後の記事でおわかりいただけるでしょう。

尚、下画像中赤く囲った部分。

ここの再現は今回すっぱりと諦めています。

やってやれないことは無いのですが、

かけた手間以上の効果は望めないと判断しました。

と、とりあえず金具が出来上がったところで続きは次回です。

どうも体調が優れないため、ちょっと短くてゴメンナサイ。

次回、小学校の図工レベルの記事になるかと思います(笑)

2011年09月24日

マルシン電動UZIについて その55 リポバッテリー再検証2

さてさて、前置き無しで本題に入りましょう。

前回の記事でコードの延長工作を行った

Win Force製7.4Vリポバッテリーですが、

果たしてマルシン電動UZIを快調に動かしてくれるのか。

今回はその検証結果を動画と共に解説いたします。

ついでと言っては何ですが、

他のタイプのリポバッテリーも同条件でテストを行い、

電圧と容量の違いにも着目してみました。

ではさっそく下の動画をご覧ください。

ちょっと長めですが、なかなかに興味深い内容になっております。

まずはWin Force製のリポバッテリーが

小振りなサイズと低容量にも関わらず

非常に元気な作動を見せてくれたのに驚きました。

最初に入手した青いリポバッテリー(7.4V 1200mAh 25C)が

下の動画のように秒間10発程度のサイクルだったことを見ると、

こちらの方が電動ガンの駆動に適していたのでしょうか。

こうして見ると随分印象が違いますよね。

尚、心配だったコードの継ぎ足し部分の過熱も

今回のテストではほとんど発生しておらず、

撮影されていない部分での3マガジン分160発あまりの連射でも

一切のトラブルは起きませんでした。

ET-1製7.4Vはそもそも電動ガン用として販売されているだけあって

さすがの性能を見せてくれました。

とはいえ、目を見張るほどの差があったわけではなく、

サイズと容量を考えると、Win Force製7.4Vが

かなり優れたバッテリーであることは間違い無さそうです。

そして、突如登場したTurnigy製11.1V。

11.1Vという高電圧ながら約57 x 29 x 21mmという

マルシン電動UZIにすんなり収まるコンパクトサイズに惹かれ、

実験用として購入してみた物なのですが、

動画の通り東京マルイ製ハイサイクルシリーズと

ほぼ同等の発射サイクルを叩き出すという恐ろしさ!

ギアボックスもピストンも一切無加工のまま

力技でブン回してのこの数値は、

マルシン電動UZIのタフネスの証明でもありますね。

一挺つぶす覚悟での耐久テストも考えましたが、

諸事情(うるさいと女房が激怒)により

今回は見合わせております・・・。

ちなみに今回のテストでは

例の自作変換コネクターで接続しましたが、

ドラムマガジンの時のような発熱は起きませんでした。

どうやらああいった長時間駆動そのものにも

問題があったようですね・・・(汗)

最後に参考として用意したNi-MH8.4V。

マルイ電動UZI適合の、いわゆる「うなぎタイプ」ですね。

発射サイクルはET-1製7.4Vと遜色無いものの

セミオートでの切れが若干弱い印象で、

リポバッテリー使用時のような素早い連射には

追従出来ていませんでした。

もっとも、そんな極端な速射はそうそう行いませんし、

管理上の安全性を考慮すると

ニッケル水素バッテリーもまだまだ充分実用的だと思います。

ただ、このサイズのニッ水バッテリーでは

どうやっても本体に収納出来ませんからね(涙)

マルシン電動UZIを動かすためには

リポバッテリー以外に選択肢が無く、

そのリポバッテリーが登場したおかげで、

マルシン電動UZIが蘇ったということなのです。

と、ちょっと話が逸れましたが、以上の結果を見る限り

今回導入したWin Force製7.4V 900mAhのリポバッテリーは

マルシン電動UZIと非常に相性の良い製品と考えて良さそうですね。

900mAhという容量に若干の不満を感じるものの、

限られた収納スペースにすんなり収まることや、

もともとの専用ニッカドバッテリーの容量が

500mAhだったことを考えたら、

これ以上贅沢を言ってはイカンだろうと思います(笑)

しかし、900mAhという容量でどれくらいの弾数を実射出来るのか。

環境的な問題からこれがなかなか実験出来ずにいるのですが、

常にミリブロランキング1位に君臨している

Gunsmithバトンさんのバトン's blogによれば、

「1mAh=1発、すなわち1400mAhなら1400発」

というのが大体の目安になるとのこと。

銃の種類によって違う結果になるであろうことは

考えるまでもありませんが、わずか900円のバッテリーで、

それも上の動画のサイクルとレスポンスで

1本あたり数百発も撃てるのであれば、

私としては充分過ぎるほどに満足です。

先にも書きましたが「UZIの外観を一切崩さず」

というところが、最も重要なポイントですからね。

尚、リポバッテリーの特性等、

詳しいことは上のバトン's blogに

すべて書かれていますので(久々の丸投げ)

まだ導入に不安がある方はご一読を強くオススメいたします。

って、こんなランキング最下層のブログ運営者が言うのもアレですな(汗)

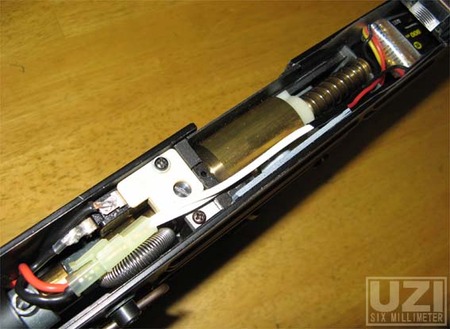

最後に、前回のコメント欄にてR100RSさんから頂戴しました

バッテリーコードの取り回しについてちょっとだけ。

私もシリンダー付近で落ち着かないコードを

テープで止めたりしていたのですが、

もう少しスマートなやり方は無いものかと頭をひねりまして、

こんな方法を考えてみました。

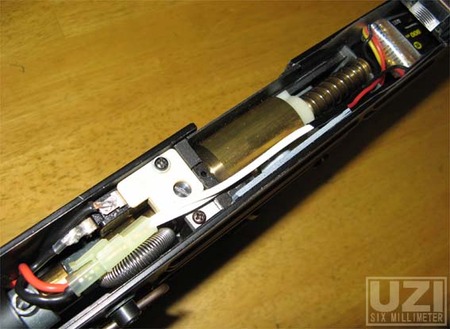

上の画像は、太さ2mmのアルミ線を適当に切って

「く」の字に曲げただけのものです。

この短い方を、下画像中赤矢印で指した部分の穴に

ぐりぐりと挿し込んでやると、

上手い具合にちょっとキツイ感じで収まります。

このアルミ線でもって下のように・・・

コードの被覆が傷ついていたりするとマズイものの、

まずまず悪くない方法ではないかと思うのですが、

R100RS様、いかがでしょうか??

と、今回の再検証シリーズで

マルシン電動UZIへのリポバッテリー導入については

きれいに結論が出せたと思います。

今後の長期使用でもし何か問題が起きた場合は、

こちらで改めてご報告いたしますね。

いやはや、懸案だった件がひとつ片付いて、

いよいよ「マルシン電動UZIについて」シリーズも大詰め

(何回か前にも書いたような気がしますが)です。

次回はちょっとした大ネタを予定しています。

さて、下画像に写っているのはいったい何でしょう。

って、形状でバレバレですか??

前回の記事でコードの延長工作を行った

Win Force製7.4Vリポバッテリーですが、

果たしてマルシン電動UZIを快調に動かしてくれるのか。

今回はその検証結果を動画と共に解説いたします。

ついでと言っては何ですが、

他のタイプのリポバッテリーも同条件でテストを行い、

電圧と容量の違いにも着目してみました。

ではさっそく下の動画をご覧ください。

ちょっと長めですが、なかなかに興味深い内容になっております。

まずはWin Force製のリポバッテリーが

小振りなサイズと低容量にも関わらず

非常に元気な作動を見せてくれたのに驚きました。

最初に入手した青いリポバッテリー(7.4V 1200mAh 25C)が

下の動画のように秒間10発程度のサイクルだったことを見ると、

こちらの方が電動ガンの駆動に適していたのでしょうか。

こうして見ると随分印象が違いますよね。

尚、心配だったコードの継ぎ足し部分の過熱も

今回のテストではほとんど発生しておらず、

撮影されていない部分での3マガジン分160発あまりの連射でも

一切のトラブルは起きませんでした。

ET-1製7.4Vはそもそも電動ガン用として販売されているだけあって

さすがの性能を見せてくれました。

とはいえ、目を見張るほどの差があったわけではなく、

サイズと容量を考えると、Win Force製7.4Vが

かなり優れたバッテリーであることは間違い無さそうです。

そして、突如登場したTurnigy製11.1V。

11.1Vという高電圧ながら約57 x 29 x 21mmという

マルシン電動UZIにすんなり収まるコンパクトサイズに惹かれ、

実験用として購入してみた物なのですが、

動画の通り東京マルイ製ハイサイクルシリーズと

ほぼ同等の発射サイクルを叩き出すという恐ろしさ!

ギアボックスもピストンも一切無加工のまま

力技でブン回してのこの数値は、

マルシン電動UZIのタフネスの証明でもありますね。

一挺つぶす覚悟での耐久テストも考えましたが、

諸事情(うるさいと女房が激怒)により

今回は見合わせております・・・。

ちなみに今回のテストでは

例の自作変換コネクターで接続しましたが、

ドラムマガジンの時のような発熱は起きませんでした。

どうやらああいった長時間駆動そのものにも

問題があったようですね・・・(汗)

最後に参考として用意したNi-MH8.4V。

マルイ電動UZI適合の、いわゆる「うなぎタイプ」ですね。

発射サイクルはET-1製7.4Vと遜色無いものの

セミオートでの切れが若干弱い印象で、

リポバッテリー使用時のような素早い連射には

追従出来ていませんでした。

もっとも、そんな極端な速射はそうそう行いませんし、

管理上の安全性を考慮すると

ニッケル水素バッテリーもまだまだ充分実用的だと思います。

ただ、このサイズのニッ水バッテリーでは

どうやっても本体に収納出来ませんからね(涙)

マルシン電動UZIを動かすためには

リポバッテリー以外に選択肢が無く、

そのリポバッテリーが登場したおかげで、

マルシン電動UZIが蘇ったということなのです。

と、ちょっと話が逸れましたが、以上の結果を見る限り

今回導入したWin Force製7.4V 900mAhのリポバッテリーは

マルシン電動UZIと非常に相性の良い製品と考えて良さそうですね。

900mAhという容量に若干の不満を感じるものの、

限られた収納スペースにすんなり収まることや、

もともとの専用ニッカドバッテリーの容量が

500mAhだったことを考えたら、

これ以上贅沢を言ってはイカンだろうと思います(笑)

しかし、900mAhという容量でどれくらいの弾数を実射出来るのか。

環境的な問題からこれがなかなか実験出来ずにいるのですが、

常にミリブロランキング1位に君臨している

Gunsmithバトンさんのバトン's blogによれば、

「1mAh=1発、すなわち1400mAhなら1400発」

というのが大体の目安になるとのこと。

銃の種類によって違う結果になるであろうことは

考えるまでもありませんが、わずか900円のバッテリーで、

それも上の動画のサイクルとレスポンスで

1本あたり数百発も撃てるのであれば、

私としては充分過ぎるほどに満足です。

先にも書きましたが「UZIの外観を一切崩さず」

というところが、最も重要なポイントですからね。

尚、リポバッテリーの特性等、

詳しいことは上のバトン's blogに

すべて書かれていますので(久々の丸投げ)

まだ導入に不安がある方はご一読を強くオススメいたします。

って、こんなランキング最下層のブログ運営者が言うのもアレですな(汗)

最後に、前回のコメント欄にてR100RSさんから頂戴しました

バッテリーコードの取り回しについてちょっとだけ。

私もシリンダー付近で落ち着かないコードを

テープで止めたりしていたのですが、

もう少しスマートなやり方は無いものかと頭をひねりまして、

こんな方法を考えてみました。

上の画像は、太さ2mmのアルミ線を適当に切って

「く」の字に曲げただけのものです。

この短い方を、下画像中赤矢印で指した部分の穴に

ぐりぐりと挿し込んでやると、

上手い具合にちょっとキツイ感じで収まります。

このアルミ線でもって下のように・・・

コードの被覆が傷ついていたりするとマズイものの、

まずまず悪くない方法ではないかと思うのですが、

R100RS様、いかがでしょうか??

と、今回の再検証シリーズで

マルシン電動UZIへのリポバッテリー導入については

きれいに結論が出せたと思います。

今後の長期使用でもし何か問題が起きた場合は、

こちらで改めてご報告いたしますね。

いやはや、懸案だった件がひとつ片付いて、

いよいよ「マルシン電動UZIについて」シリーズも大詰め

(何回か前にも書いたような気がしますが)です。

次回はちょっとした大ネタを予定しています。

さて、下画像に写っているのはいったい何でしょう。

って、形状でバレバレですか??

2011年09月21日

マルシン電動UZIについて その54 リポバッテリー再検証1

本題に入る前にちょっとだけ余談を。

ハイパー道楽さんのカスタムガンコンテスト終了にあたり、

前回の更新で、応募作品の大サイズ画像を公開させていただきました。

上の画像はコンテスト応募の際ボツにしたものです

投票してくださった方々にお喜びいただけたら・・・

といった気持ちで、深夜にアップしていたのですが、

朝起きてみてビックリ仰天。

当ブログ始まって以来のアクセス数に上っているではありませんか。

総PV数で言ったら、普段のざっと5倍超・・・

これってもしかして、何らかの形での「釣り」行為を

やらかしてしまったのではと、正直ビクビクしている次第です(汗)

これは純粋に「ハイパー道楽効果」と考えてしまって

よろしいのでしょうか???

これだけのアクセス数にも関わらず

コメントがただの1件もいただけていないので、

本当に不安になるんですよね。

閑古鳥が鳴きっぱなしの個人商店に

お客さんが大挙して押し寄せたようなもので、

何故そうなったかを知りたいというのが、

現在の正直な心境であります。

でも、もし純粋にこれだけの数の皆さんが

UZIという銃に興味を持ってくださったのだとしたら、

こんなに嬉しいことは無いですね。

おそらくはミリブロ唯一のUZIオンリーな当ブログ。

生粋のUZIファンはもちろん、UZIという銃が気になり出した方は、

今後も是非、覗きにいらしてくださいね。

もうひとつだけ余計なことではありますが、

今回のカスタムガンコンテストにおいて、

同部門で競った素晴らしい作品の数々の中。

マルイ電動UZIのカスタムで参加された方がいらしたのは、

なんとも心強い想いでありました。

製作者のイタロフさんは、このブログをご覧くださっているでしょうか。

UZIで戦い続けようという心意気、お互い持ち続けて行きましょうね!

それともうひとつ、

M4/M16電動ガン部門でぶっちぎり優勝された

裏ジャッカス ジョームさんのリアル系M4 CARBINE。

電動ガンを1/1のスケールモデルと見立てた

繊細極まりないダメージ加工とウェザリング塗装。

そのセンスと技術には格の違いを見せ付けられた想いです。

私のUZIもこれくらいリアルで美しい汚し表現が出来ていたら、

さらなる上位を狙えたかもしれませんね。

もちろん簡単に真似出来るものではありませんが、

最高の作品を拝見し、とても勉強になりました。

と、ここで私ごときがコメントするのも何ではありますが、

ひとりのガンマニアとして、素直な感想を述べさせていただいた次第です。

いやホント、めちゃめちゃ楽しかったです

ハイパー道楽さんのカスタムガンコンテスト!

来年はどんなUZIで参加しましょうかねー??

さてさて、前説が長くなりましたね。

以前、ドラムマガジンの実用テストにおいて

リポバッテリーを1本ダメにしてしまった経緯から、

接続方法等の再検証を行う約束をいたしました。

ちょっと遅くなりましたが、

今回ようやくリポバッテリーを購入出来ましたので、

以前とは違った接続方法と

その使用結果をご報告いたします。

まずは、今回購入したリポバッテリーについて。

上画像中、銀色の方が新規購入の製品で、

販売店の商品説明によれば、

2セル 7.4V 900mAh 20C

リチウムポリマーバッテリー。

サイズ 約57×30×14mm

重 量 約44g

価格は900円でした。

今回もヤフーオークションにて購入したのですが、

例によって説明書はおろか外箱すら無い状態で届いたため、

上記以上の詳細は一切不明という素敵仕様(笑)

バッテリー本体のラベルにWin Forceとの表記がありますが、

検索してもメーカーサイトらしきものは見つけられませんでした。

画像でおわかりいただけるように、

以前ご紹介した青いバッテリーの1200mAhに対し、

こちらは900mAhと低容量になりましたが、

その分サイズが小振りになっているので、

マルシン電動UZIに内蔵するには好都合です。

実際、青いバッテリーの方は

収納スペースにギリギリなんとか収まっていたのが、

こちらはストンと素直に収納出来ます。

ただ、やはり無加工のアッパーレシーバーでは

下画像のようにコードの付け根がひっかかりますので、

以前ご紹介したレシーバー内側の削り込み作業

(マルシン電動UZIについて その24 バッテリーの話3を

ご参照ください)は必須でしょう。

と、上記のように新しいリポバッテリーを用意したわけですが、

例によって一般的な電動ガンとはコネクターの規格が異なっています。

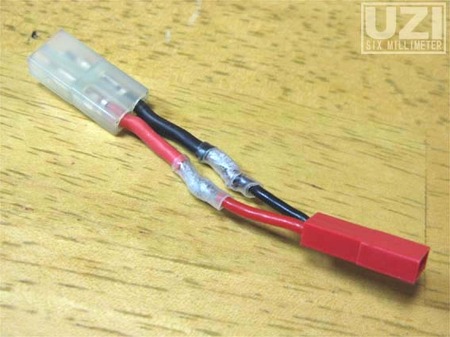

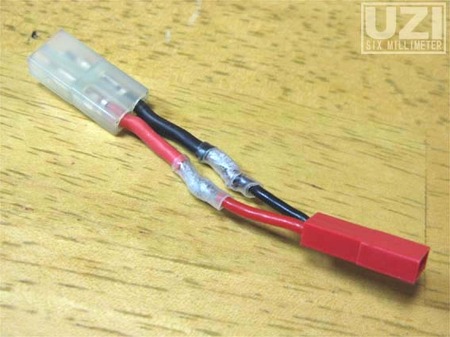

前回は下画像のような変換コネクターを作って

半ば強引に接続していたのですが、

これがせっかくのリポバッテリーを

ダメにする結果に繋がってしまいました。

同じ轍を踏むまいとあれこれ検討した結果、

今回はリポバッテリーから出ているコードを延長して、

適合コネクターに付け替えてみることに決定しました。

結局はハンダ付け部分が発生するのですが、

赤いコネクターを廃することで

以前あった電流(電圧?)のロスは無くなるだろうという、

絵に描いたような素人の浅知恵です(汗)

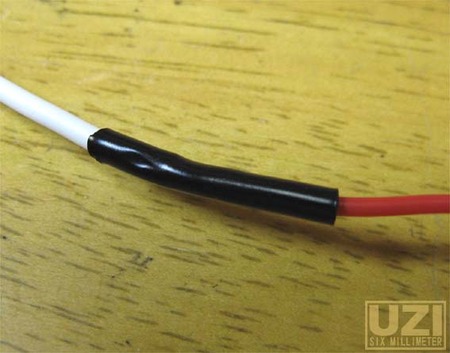

作業にあたり、まずは下画像にある

コネクターとコードを購入しました。

コネクターはともかくとして、

コードの太さはどの辺りが最適なのかわからず、

ちょっと太めな感じのものを買っています(汗)

部材が揃ったところで、いよいよコードの延長です。

バッテリーから出ているコードを切断するにも、

ショートしない? ショートしない?? と

ビクビクしながらの作業です(笑)

わざわざ解説するほどの内容でもありませんが、

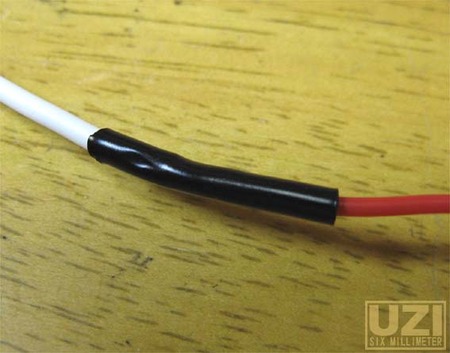

まずは赤いコードを切断。

被覆を剥いて、別途購入した白いコードとより合わせ、

前回のようにボテッとならないよう慎重にハンダで固め、

熱収縮チューブで絶縁処理です。

黒いコードも同様の作業を施して・・・

コネクターを繋いで、作業完了です。

とにかくプラスとマイナスを間違えないよう

自分に言い聞かせながら作業を進めたのですが、

そちらにばかり気を取られた結果、

コネクターに挿し込む金具のオスとメスを間違えて

1セット無駄にしてしまいました(涙)

こんな間抜けなミスをする人はいないと思いますが、

事前の確認は怠らないよう気を付けてくださいね。

そんな具合でハラハラしながらの作業でしたが、

コードの延長とコネクターの付け替えは

なんとか無事に成功しました。

言うまでもありませんが、

バッテリーを銃に収めた時に最適となるよう

コードを延長しています。

ちなみにフルメタル版のアッパーレシーバーの方でも、

新しいリポバッテリーはキレイに収納出来ました。

さて、この素人作業で加工した新しいリポバッテリーは

マルシン電動UZIをちゃんと動かしてくれるでしょうか。

その結果は次回、動画を交えてご紹介したいと思いますので、

どうか今しばらくお待ちくださいませ。

それにしても台風の影響が凄いことになっていますね。

外は暴風雨が吹き荒れていて、一歩も外に出られません。

ニュースを見ると、あちこち冠水の被害が出ているようですが、

読者の皆様がご無事でいることを祈るばかりです・・・。

ハイパー道楽さんのカスタムガンコンテスト終了にあたり、

前回の更新で、応募作品の大サイズ画像を公開させていただきました。

上の画像はコンテスト応募の際ボツにしたものです

投票してくださった方々にお喜びいただけたら・・・

といった気持ちで、深夜にアップしていたのですが、

朝起きてみてビックリ仰天。

当ブログ始まって以来のアクセス数に上っているではありませんか。

総PV数で言ったら、普段のざっと5倍超・・・

これってもしかして、何らかの形での「釣り」行為を

やらかしてしまったのではと、正直ビクビクしている次第です(汗)

これは純粋に「ハイパー道楽効果」と考えてしまって

よろしいのでしょうか???

これだけのアクセス数にも関わらず

コメントがただの1件もいただけていないので、

本当に不安になるんですよね。

閑古鳥が鳴きっぱなしの個人商店に

お客さんが大挙して押し寄せたようなもので、

何故そうなったかを知りたいというのが、

現在の正直な心境であります。

でも、もし純粋にこれだけの数の皆さんが

UZIという銃に興味を持ってくださったのだとしたら、

こんなに嬉しいことは無いですね。

おそらくはミリブロ唯一のUZIオンリーな当ブログ。

生粋のUZIファンはもちろん、UZIという銃が気になり出した方は、

今後も是非、覗きにいらしてくださいね。

もうひとつだけ余計なことではありますが、

今回のカスタムガンコンテストにおいて、

同部門で競った素晴らしい作品の数々の中。

マルイ電動UZIのカスタムで参加された方がいらしたのは、

なんとも心強い想いでありました。

製作者のイタロフさんは、このブログをご覧くださっているでしょうか。

UZIで戦い続けようという心意気、お互い持ち続けて行きましょうね!

それともうひとつ、

M4/M16電動ガン部門でぶっちぎり優勝された

裏ジャッカス ジョームさんのリアル系M4 CARBINE。

電動ガンを1/1のスケールモデルと見立てた

繊細極まりないダメージ加工とウェザリング塗装。

そのセンスと技術には格の違いを見せ付けられた想いです。

私のUZIもこれくらいリアルで美しい汚し表現が出来ていたら、

さらなる上位を狙えたかもしれませんね。

もちろん簡単に真似出来るものではありませんが、

最高の作品を拝見し、とても勉強になりました。

と、ここで私ごときがコメントするのも何ではありますが、

ひとりのガンマニアとして、素直な感想を述べさせていただいた次第です。

いやホント、めちゃめちゃ楽しかったです

ハイパー道楽さんのカスタムガンコンテスト!

来年はどんなUZIで参加しましょうかねー??

さてさて、前説が長くなりましたね。

以前、ドラムマガジンの実用テストにおいて

リポバッテリーを1本ダメにしてしまった経緯から、

接続方法等の再検証を行う約束をいたしました。

ちょっと遅くなりましたが、

今回ようやくリポバッテリーを購入出来ましたので、

以前とは違った接続方法と

その使用結果をご報告いたします。

まずは、今回購入したリポバッテリーについて。

上画像中、銀色の方が新規購入の製品で、

販売店の商品説明によれば、

2セル 7.4V 900mAh 20C

リチウムポリマーバッテリー。

サイズ 約57×30×14mm

重 量 約44g

価格は900円でした。

今回もヤフーオークションにて購入したのですが、

例によって説明書はおろか外箱すら無い状態で届いたため、

上記以上の詳細は一切不明という素敵仕様(笑)

バッテリー本体のラベルにWin Forceとの表記がありますが、

検索してもメーカーサイトらしきものは見つけられませんでした。

画像でおわかりいただけるように、

以前ご紹介した青いバッテリーの1200mAhに対し、

こちらは900mAhと低容量になりましたが、

その分サイズが小振りになっているので、

マルシン電動UZIに内蔵するには好都合です。

実際、青いバッテリーの方は

収納スペースにギリギリなんとか収まっていたのが、

こちらはストンと素直に収納出来ます。

ただ、やはり無加工のアッパーレシーバーでは

下画像のようにコードの付け根がひっかかりますので、

以前ご紹介したレシーバー内側の削り込み作業

(マルシン電動UZIについて その24 バッテリーの話3を

ご参照ください)は必須でしょう。

と、上記のように新しいリポバッテリーを用意したわけですが、

例によって一般的な電動ガンとはコネクターの規格が異なっています。

前回は下画像のような変換コネクターを作って

半ば強引に接続していたのですが、

これがせっかくのリポバッテリーを

ダメにする結果に繋がってしまいました。

同じ轍を踏むまいとあれこれ検討した結果、

今回はリポバッテリーから出ているコードを延長して、

適合コネクターに付け替えてみることに決定しました。

結局はハンダ付け部分が発生するのですが、

赤いコネクターを廃することで

以前あった電流(電圧?)のロスは無くなるだろうという、

絵に描いたような素人の浅知恵です(汗)

作業にあたり、まずは下画像にある

コネクターとコードを購入しました。

コネクターはともかくとして、

コードの太さはどの辺りが最適なのかわからず、

ちょっと太めな感じのものを買っています(汗)

部材が揃ったところで、いよいよコードの延長です。

バッテリーから出ているコードを切断するにも、

ショートしない? ショートしない?? と

ビクビクしながらの作業です(笑)

わざわざ解説するほどの内容でもありませんが、

まずは赤いコードを切断。

被覆を剥いて、別途購入した白いコードとより合わせ、

前回のようにボテッとならないよう慎重にハンダで固め、

熱収縮チューブで絶縁処理です。

黒いコードも同様の作業を施して・・・

コネクターを繋いで、作業完了です。

とにかくプラスとマイナスを間違えないよう

自分に言い聞かせながら作業を進めたのですが、

そちらにばかり気を取られた結果、

コネクターに挿し込む金具のオスとメスを間違えて

1セット無駄にしてしまいました(涙)

こんな間抜けなミスをする人はいないと思いますが、

事前の確認は怠らないよう気を付けてくださいね。

そんな具合でハラハラしながらの作業でしたが、

コードの延長とコネクターの付け替えは

なんとか無事に成功しました。

言うまでもありませんが、

バッテリーを銃に収めた時に最適となるよう

コードを延長しています。

ちなみにフルメタル版のアッパーレシーバーの方でも、

新しいリポバッテリーはキレイに収納出来ました。

さて、この素人作業で加工した新しいリポバッテリーは

マルシン電動UZIをちゃんと動かしてくれるでしょうか。

その結果は次回、動画を交えてご紹介したいと思いますので、

どうか今しばらくお待ちくださいませ。

それにしても台風の影響が凄いことになっていますね。

外は暴風雨が吹き荒れていて、一歩も外に出られません。

ニュースを見ると、あちこち冠水の被害が出ているようですが、

読者の皆様がご無事でいることを祈るばかりです・・・。

2011年09月19日

ハイパー道楽「カスタムガンコンテスト2011」終了によせて

ハイパー道楽さん主催による「カスタムガンコンテスト2011」

その人気投票が先ほど締め切られましたね。

まずは何より、私の応募作品に投票してくださった皆様に

心よりのお礼を申し上げます。

この度は本当にありがとうございました。

拙い作品ではありますが、

コンテストに応募した2種6枚の画像を

大きめのサイズでアップいたしますので、

お持ち帰りいただければ幸いであります。

(サムネイルをクリックすると別窓に表示されます)

377k

411k

413k

145k

210k

188k

しかし、比率の上で圧倒的に多い若年層の方々が、

レール満載の近代化カスタムUZIよりも

使い古した姿のUZIに投票してくださったというのは、

正直かなり意外でした。

やっぱりUZIはそのままの姿が一番カッコイイということですね。

今回のコンテストをきっかけに

UZIの人気が少しでも高まってくれたら、

これ以上の喜びはありません。

当ブログでは引き続き

UZIの魅力と可能性を探求し続けて行きますので、

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

若きガンマニアの皆様。

UZIって、本当に良い銃ですよ!!

最後になりましたが、

「ハイパー道楽」主宰のYAS様に厚く御礼申し上げます。

コンテストという発表の場所をご提供くださり、

真にありがとうございました。

また来年もUZIでエントリーしたいと思いますので、

その折にはまた、何卒よろしくお願いいたします!

その人気投票が先ほど締め切られましたね。

まずは何より、私の応募作品に投票してくださった皆様に

心よりのお礼を申し上げます。

この度は本当にありがとうございました。

拙い作品ではありますが、

コンテストに応募した2種6枚の画像を

大きめのサイズでアップいたしますので、

お持ち帰りいただければ幸いであります。

(サムネイルをクリックすると別窓に表示されます)

377k

411k

413k

145k

210k

188k

しかし、比率の上で圧倒的に多い若年層の方々が、

レール満載の近代化カスタムUZIよりも

使い古した姿のUZIに投票してくださったというのは、

正直かなり意外でした。

やっぱりUZIはそのままの姿が一番カッコイイということですね。

今回のコンテストをきっかけに

UZIの人気が少しでも高まってくれたら、

これ以上の喜びはありません。

当ブログでは引き続き

UZIの魅力と可能性を探求し続けて行きますので、

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

若きガンマニアの皆様。

UZIって、本当に良い銃ですよ!!

最後になりましたが、

「ハイパー道楽」主宰のYAS様に厚く御礼申し上げます。

コンテストという発表の場所をご提供くださり、

真にありがとうございました。

また来年もUZIでエントリーしたいと思いますので、

その折にはまた、何卒よろしくお願いいたします!

2011年09月17日

マルシン電動UZIについて その53 内部カスタム4

「お前は何やってんだー??」

と、画像中の兵隊さんも言っている気がしますが(汗)

前回の記事中、社会的に不適切な部分がありまして

一部内容を修正させていただきました。

ご指摘くださった読者様に心より感謝いたしますとともに、

今後記事内容には充分注意して行く所存であります。

お騒がせいたしまして、大変申し訳ございませんでした。

不幸中の幸いだったのは

内部カスタム編に入ってからというもの、

アクセス数がそれまでの半分以下に落ち込んでいたことなのですが、

UZIファンの皆様は、飛距離や命中精度に

あまり興味をお持ちでは無いのでしょうか・・・。

今回の記事も非常に地味な話に終始するかと思いますが、

マルシン電動UZIのポテンシャルの高さを知っていただくためには

何としてもご紹介したい内容ですので、

どうかお付き合いのほどをお願いいたしますです。

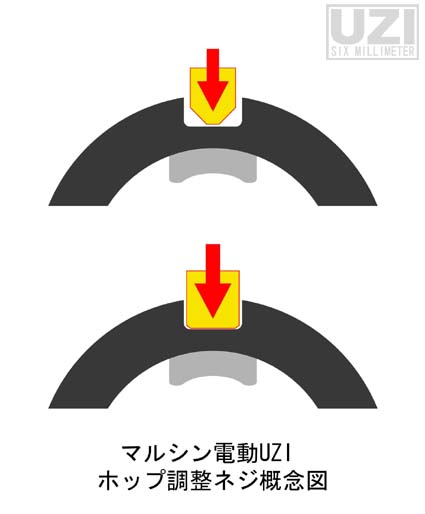

さて今回はホップ用ラバーに重点を置いた話です。

下画像のように、ホップ調節ネジがささっている

亜鉛ダイキャストのブロックを銃口側にスライドさせると

(この際、ホップ調整ネジは最大限ゆるめておきます)

ホップ用ラバーが取り外せます。

ここまでは以前の分解編でも解説したのですが、

今回はさらなる検証のために、ホップ調節ネジも分解してみました。

単にドライバーでまわせば外れるのですが、

油断しているとクリックストップ用のピンとスプリングが

かなりの勢いですっ飛びますので注意が必要です。

このネジの先端がホップ用ラバー上面のへこみに当たり、

ネジを締め込むことによってラバーに押し付けられるという仕組みは、

わざわざ解説するまでもありませんよね。

この際ホップ用ラバーに当たるホップ調節ネジの先端なのですが、

下画像のように若干尖っているのがおわかりいただけると思います。

このネジは下イラストのような形で

ホップ用ラバーを押し込んでいるわけですが、

どうせならフラットな先端形状で押し込んだ方が

ホップ用ラバーとBB弾の接触面が均一になり、

より効果的なホップ回転を与えられるのではないでしょうか。

命中精度に関してネットであれこれ調べてみると、

前回の最後にも書いた「面ホップ」や「長がけホップ」

といった方法で高い精度を実現している実例が見受けられます。

これらの方法がそのままマルシン電動UZIに流用出来るのかは

実際まったくわからないのですが、上手く行ったら儲けもの。

失敗したところで、少なくともブログのネタにはなりますので(笑)

ちょいと試してみることにしました。

上の画像は、厚さ1mmのABS板を

4mm径のポンチで打ち抜いた状態です。

この丸く打ち抜いたABS板を、

ホップ用ラバー上面の窪みにピッタリはまるよう

ヤスリで形状を整え、中央を3mmドリルで浅く抉りました。

これを、誰でも知ってる万能接着剤ボンドG17で

ホップ用ラバーの窪みに接着します。

後は元通り組み付けるだけですが、

ついでにチェンバーブロック前後のネジ部分にも

シールテープを巻いてみました。

以上の作業にて、シリンダーからチェンバーまでの気密アップと、

ホップアップ効果の向上を狙った加工がすべて完了しました。

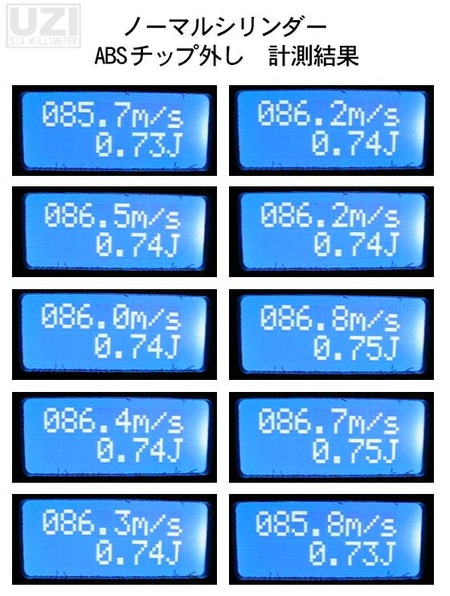

まずはカスタムシリンダーとノーマルシリンダー

それぞれの初速をチェックするわけですが、

前回と同じ過ちを犯さないよう細心の注意を払います。

カスタムシリンダーは、近代化編にて製作したレール付きUZIに。

気密アップを施したノーマルシリンダーは

エイジング加工済みのUZIにそれぞれ組み付け、

両方のホップ用ラバーに前述のABSチップを貼り付けました。

どちらのUZIもメインスプリングはまったく同じ純正の物です。

その上で、両者とも東京マルイ製0.2gベアリング研磨BB弾にて

適正ホップ状態のセッティングを出し、

計測値を比較しても破綻が少ないと思われる状況を整えました。

計測は毎度お馴染み、「akipiro5 弾速計web shop」さんの

簡易弾速計を使用。

それぞれ12~13発ずつ撃ち、あきらかなエラー数値を除いた

10発分の結果を以下にまとめてみました。

まず、ホップ調節ネジを締めすぎた状態での数値が

間違いだったことがはっきりわかる結果でホッとしました。

カスタムとノーマルの両シリンダーで

さほど大きな差が出なかったのは意外でしたが、

シールテープで気密アップを図ったのが

効果を上げたものと考えて良いかと思います。

気密アップ以前の初速も測っておくべきでしたね(汗)

と、上の結果をまとめる中で、

ホップ用ラバーのABSチップの有無が

初速にどれだけの影響を及ぼしているのかが知りたくなり、

ノーマルシリンダーのエイジング加工UZIからABSチップを取り外し、

改めて適正ホップを出した状態にて初速を測りました。

下がその結果なのですが・・・

平均4.23m/sも初速が上がっていますね。

同じ適正ホップでも、ABSチップを入れることで

BB弾により強いブレーキがかかっているのは間違い無いようです。

これはつまりABSチップを入れることで

長がけホップの効果が確実に出ていた証拠でもあるわけで、

数値の差がそのまま飛距離の長短に正比例するかどうかは、

実測テストを行ってみないことにはわかりませんよね。

ちなみに、ピストンヘッドの交換による効果は

単純に数値化出来そうにないので

具体的な結果をお伝えすることが出来ないのですが、

おそらくはフルオート射撃時の

初速の安定性等に違いが出るのでしょうね。

ここまでの結果で改めて驚かされるのは、

ホップ用ラバーに引っかかっているだけの状態から射出されたBB弾に、

必要にして充分なだけの初速が与えられているという事実です。

大口径ショートストロークのシリンダーに

何らかのカギがあるのでしょうか。

流速チューンなる言葉もネット上でよく見かけるのですが、

劇的に飛距離が伸びるという実測値も交えた説と、

物理的に有り得ないという説とがあったりして、

私のような無学な者は何を信じて良いものやら・・・(汗)

ともあれ、今回の計測結果を踏まえた上で

安全に長距離射撃を行える場所に乗り込み、

飛距離と命中精度のテスト結果を近日中にご報告いたします。

次回すぐにとは出来そうにありませんが、

場所のアタリはつけていますので、

近く時間を作って行って参ります!

マルシン電動UZIの実射性能をキッチリ確認した上で、

次のUZIによる新章突入と行きたいところですからね。

といったところで、内部カスタム編は終了です。

次回は以前お約束していた、リポバッテリーの接続に関する

新たな試みについてレポートいたします。

もしかしたら、ちょっと驚きの内容になるかもしれませんよ~??

2011年09月14日

マルシン電動UZIについて その52 内部カスタム3

さて今回は、チェンバーまわりの構造を徹底的に検証します。

ちょっと間が開いてしまいましたが、

ムービーメーカーの使い方を勉強したり

下に出て来るイラストを起こしたりと、

その分充実した内容になっていると思いますので、

何卒ご容赦のほどを・・・。

インナーバレルユニットの取り外しについては

「分解編4」をご覧いただくとして、

ここから先の解説にあたり、便宜上それぞれのパーツを

下画像のように呼称いたします。

どのパーツがどんな役割を果たしているか

大体のところはご理解いただけると思いますが、

一般的なマルイ電動ガンタイプと決定的に異なっているのが、

チェンバー内でのBB弾の保持方法なのです。

まずは下の動画をご覧ください。

ご覧いただいたようにホップ調節ネジをゆるめた状態で給弾ノズルを押し込むと、

BB弾はインナーバレル先端からそのまま転がり出してしまいます。

一般的なエアーガンの場合、発射サイクルのある時点で

給弾ノズルに押されたBB弾をチェンバーパッキンが保持するのですが、

上の動画でわかるように、マルシン電動UZIは

ちょっと変わった構造を採っていました。

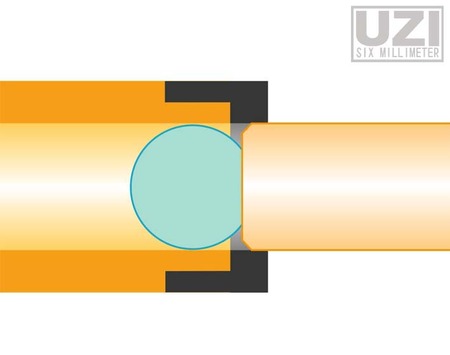

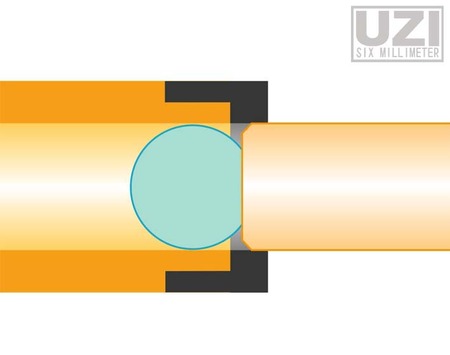

下画像はチェンバー内部の状態をイラストにしたものです。

一応、原寸と同比率で描いてあります。

上は給弾ノズルが下がりきった状態。

給弾用のパイプスプリングを通って来たBB弾が、

常に1発チェンバーブロックに納まっています。

下は発射サイクルが開始され、

給弾ノズルが前進しきっって、後退したピストンが

セクターギアから開放される直前の状態です。

この時のチェンバーパッキン部分を拡大してみると

上のように、BB弾はチェンバーパッキンを離れ、

インナーバレルの中に「ただあるだけ」の状態になっています。

つまり、マルシン電動UZIのチェンバーパッキンは

一般的なエアーガンで言うところのそれでは無く、

前進した給弾ノズルとインナーバレルの気密を保つためのパッキンだったのです。

これは分解したチェンバー周りのパーツを採寸して

イラストを起こしているうちに解ったことで、

だったらこうなるはずだと考えて実験したのが、

先にご覧いただいた動画の内容でした。

下のイラストのように、チェンバーパッキンを通り越して

自由に転がる状態になったBB弾は、

インナーバレル後端から21mm先の上方に突き出している

ホップ用ラバーによりブレーキがかかって

食い止められている状態です。

先の動画で、ホップ調節ネジをゆるめた後で

BB弾が転がり落ちていたのは、この構造が故の現象だったわけですね。

そして給弾ノズルから噴出した空気で押し出されたBB弾は、

ホップ用ラバーに引っかかる形で上方向へのスピンを加えられ、

射出されるというわけです。

この一連のサイクルにおいて、

BB弾がチェンバーパッキンより前に押し出されてから

ピストンが前進するまでのタイムラグがどの程度あるのか、

他に例を見ない構造なだけに、大変興味深いところですよね。

なんとか解明出来ないものですかね~。

高速度撮影が出来るカメラがあったら調べられるかな??

これも今後の課題として、あれこれ考えてみますね。

と、ちょっと話が逸れましたが、マルシンオリジナルの

「可変スーパーソニックバレル(以下SSB)」という名前は、

この独特の構造を持つバレルを指していたわけですね。

ざっと調べるとマルシン製のガス/エアーガンには

このバレルを搭載した機種がけっこう存在しているようですが、

そのすべてがこのUZIと同じ構造なのでしょうか。

チェンバーパッキンによって保持された状態で、

ある程度の「ため」を作ってから射出される

一般的なエアーガンに較べると、

ホップ用ラバーにひっかかっただけの状態から

ストレートに押し出されるSSB方式は、

飛距離や初速等において不利なように思えますよね。

実際、先の動画のようにホップ調整ネジを

最大限ゆるめた状態で実射すると、

BB弾は10メートルも直進せずに落下して行く有様です。

では、適正なホップアップ調整を行うとどうなるのか。

私の住む団地の裏手にある、およそ50メートル先の雑木林に向けて

0.2gBB弾に適正ホップをかけて射ち出すと

素直な弾道を描いて、雑木林の中にスーッと消えて行くのです。

実際にどこまで届いているかは確認出来ませんが、

実測出来ている30メートル地点を

フラットな弾道のまま越えて行くのは間違い無いので、

最低でも40メートルは直進していると考えて良いでしょう。

先に図解したような、言ってみればルーズな構造からは

ちょっと想像し難い、伸びのある素直な弾道を描くのです。

下の画像はホップ用ラバー裏側に突き出した、

上で言う「BB弾を引っかけて」いる部分です。

ちょっとわかり難い画像でごめんなさい。

この突起はインナーバレルに開けられた丸穴

(下画像赤丸部分)にピッタリ収まるサイズで、

下のイラストのような形状になっています。

あくまで推論ではありますが、

この突起がいわゆるところの「面ホップ」や

「長がけホップ」の効果を生み出すことにより、

従来型のチェンバーパッキンと同等以上の飛距離を

実現しているのではないでしょうか。

と、当初まったく想定していなかった方向に話が走り始めましたが、

ホップ用ラバーについて、次回もう少し掘り下げてみる予定です。

ちょっと間が開いてしまいましたが、

ムービーメーカーの使い方を勉強したり

下に出て来るイラストを起こしたりと、

その分充実した内容になっていると思いますので、

何卒ご容赦のほどを・・・。

インナーバレルユニットの取り外しについては

「分解編4」をご覧いただくとして、

ここから先の解説にあたり、便宜上それぞれのパーツを

下画像のように呼称いたします。

どのパーツがどんな役割を果たしているか

大体のところはご理解いただけると思いますが、

一般的なマルイ電動ガンタイプと決定的に異なっているのが、

チェンバー内でのBB弾の保持方法なのです。

まずは下の動画をご覧ください。

ご覧いただいたようにホップ調節ネジをゆるめた状態で給弾ノズルを押し込むと、

BB弾はインナーバレル先端からそのまま転がり出してしまいます。

一般的なエアーガンの場合、発射サイクルのある時点で

給弾ノズルに押されたBB弾をチェンバーパッキンが保持するのですが、

上の動画でわかるように、マルシン電動UZIは

ちょっと変わった構造を採っていました。

下画像はチェンバー内部の状態をイラストにしたものです。

一応、原寸と同比率で描いてあります。

上は給弾ノズルが下がりきった状態。

給弾用のパイプスプリングを通って来たBB弾が、

常に1発チェンバーブロックに納まっています。

下は発射サイクルが開始され、

給弾ノズルが前進しきっって、後退したピストンが

セクターギアから開放される直前の状態です。

この時のチェンバーパッキン部分を拡大してみると

上のように、BB弾はチェンバーパッキンを離れ、

インナーバレルの中に「ただあるだけ」の状態になっています。

つまり、マルシン電動UZIのチェンバーパッキンは

一般的なエアーガンで言うところのそれでは無く、

前進した給弾ノズルとインナーバレルの気密を保つためのパッキンだったのです。

これは分解したチェンバー周りのパーツを採寸して

イラストを起こしているうちに解ったことで、

だったらこうなるはずだと考えて実験したのが、

先にご覧いただいた動画の内容でした。

下のイラストのように、チェンバーパッキンを通り越して

自由に転がる状態になったBB弾は、

インナーバレル後端から21mm先の上方に突き出している

ホップ用ラバーによりブレーキがかかって

食い止められている状態です。

先の動画で、ホップ調節ネジをゆるめた後で

BB弾が転がり落ちていたのは、この構造が故の現象だったわけですね。

そして給弾ノズルから噴出した空気で押し出されたBB弾は、

ホップ用ラバーに引っかかる形で上方向へのスピンを加えられ、

射出されるというわけです。

この一連のサイクルにおいて、

BB弾がチェンバーパッキンより前に押し出されてから

ピストンが前進するまでのタイムラグがどの程度あるのか、

他に例を見ない構造なだけに、大変興味深いところですよね。

なんとか解明出来ないものですかね~。

高速度撮影が出来るカメラがあったら調べられるかな??

これも今後の課題として、あれこれ考えてみますね。

と、ちょっと話が逸れましたが、マルシンオリジナルの

「可変スーパーソニックバレル(以下SSB)」という名前は、

この独特の構造を持つバレルを指していたわけですね。

ざっと調べるとマルシン製のガス/エアーガンには

このバレルを搭載した機種がけっこう存在しているようですが、

そのすべてがこのUZIと同じ構造なのでしょうか。

チェンバーパッキンによって保持された状態で、

ある程度の「ため」を作ってから射出される

一般的なエアーガンに較べると、

ホップ用ラバーにひっかかっただけの状態から

ストレートに押し出されるSSB方式は、

飛距離や初速等において不利なように思えますよね。

実際、先の動画のようにホップ調整ネジを

最大限ゆるめた状態で実射すると、

BB弾は10メートルも直進せずに落下して行く有様です。

では、適正なホップアップ調整を行うとどうなるのか。

私の住む団地の裏手にある、およそ50メートル先の雑木林に向けて

0.2gBB弾に適正ホップをかけて射ち出すと

素直な弾道を描いて、雑木林の中にスーッと消えて行くのです。

実際にどこまで届いているかは確認出来ませんが、

実測出来ている30メートル地点を

フラットな弾道のまま越えて行くのは間違い無いので、

最低でも40メートルは直進していると考えて良いでしょう。

先に図解したような、言ってみればルーズな構造からは

ちょっと想像し難い、伸びのある素直な弾道を描くのです。

下の画像はホップ用ラバー裏側に突き出した、

上で言う「BB弾を引っかけて」いる部分です。

ちょっとわかり難い画像でごめんなさい。

この突起はインナーバレルに開けられた丸穴

(下画像赤丸部分)にピッタリ収まるサイズで、

下のイラストのような形状になっています。

あくまで推論ではありますが、

この突起がいわゆるところの「面ホップ」や

「長がけホップ」の効果を生み出すことにより、

従来型のチェンバーパッキンと同等以上の飛距離を

実現しているのではないでしょうか。

と、当初まったく想定していなかった方向に話が走り始めましたが、

ホップ用ラバーについて、次回もう少し掘り下げてみる予定です。

2011年09月11日

マルシン電動UZIについて その51 内部カスタム2

本題に入る前に、ハイパー道楽さんの

カスタムガンコンテストについて少しだけ。

いよいよ人気投票の受付が始まり、

リアルタイムで推移する得票数を

私も楽しみに拝見しているのですが、

タクティカルUZIよりもエイジング加工UZIの方が

多くの票をいただいているのは実に意外でした。

当ブログのPV数を見るとどちらの記事もほとんど同じ数値なのですが、

カスタムガンコンテストにおいて、エイジング加工を施しただけの

完全ノーマル状態のUZIがご好評いただけるとは、

正直思っていなかったんですよね。

それと、投票されている方の年齢層。

19~24歳が圧倒的に多いというのも驚きの事実でした。

映画等でUZIが活躍していた頃を知らない年代ですもんね。

私のUZIに投票してくださった皆様には、

この場を借りて厚く御礼申し上げます。

貴重な一票を投じていただき、本当にありがとうございました。

この後の順位がどのように動いて行くか

実に興味深いところですが、

一時的にでも上位に食い込めたという事実は、

このブログを続けるにあたって、

この上なく力強い後押しになりました。

今後も皆様の役に立つ記事を目指して頑張ります!!

さてここから本題に入るのですが、

まず前回の記事についてお詫びいたします。

簡易弾速計による初速テストの結果についてですが、

その後検証を行ったところ、

ホップアップ用のネジをかなり締め込んだ状態のまま

計測を行っていたことがわかりました。

内部カスタム以前の計測では

ほぼノンホップ状態にてテストを行ったので、

まったく違う結果が出るのは当然ですよね。

いいかげんな計測結果を公表してしまい、真に申し訳ございませんでした。

KM企画関係者様ならびに、貴重なパーツをご提供くださったR100RS様には

特に深くお詫び申し上げます。

この失態を取り返すべく

シリンダーからチェンバー周りまでの徹底検証を行った結果、

BB弾の発射プロセスにおいて驚くべき事実が判明いたしました。

正直、今回のシリーズは役に立ちます(自分で言う!?)

順を追って詳しく解説いたしますが、まずはシリンダーについて。

ピストンヘッドの交換によりピストンの全長が変わっていた件は、

やはりシリンダーの深さで辻褄が合うよう設計されていました。

下の画像はカスタム、ノーマルの両シリンダーにおいて

ピストンが前進しきった状態を撮影したものですが、

シリンダー後方に露出した部分の長さは

どちらも等しいのがおわかりいただけると思います。

次はシリンダーまわりのエアー漏れについてですが、

前回の計測結果はさておくとしても

調べておいて損はありませんよね。

下画像のようにシリンダーヘッドから突き出した

ノズル先端を指先でしっかり塞ぎ

後方からピストンを一気に押し込んだところ、

まさに出口を塞いだ注射器のような状態で、

密閉が保たれていることがはっきりと解りました。

黄色矢印がピストンを押し込む力。

赤矢印が圧縮された空気の反発する力とイメージしてください。

削り出しの一体型シリンダーは伊達じゃない!

といったところですね。

ではノーマルシリンダーの密閉性はどうなのか。

以前の記事で初速を測ったフルメタル版のシリンダーにて

上記のテストと同じように試したところ

若干の抵抗感はあったものの、

ピストンがズコーッと前進しきってしまいました。

やはりシリンダーが分割構造というのは

無理があるか・・・と思ったのですが、

もっともポピュラーなマルイ電動ガンでも

シリンダーとシリンダーヘッドは別体であることを考えると、

接合部分のシーリングに問題があるのは間違い無さそうです。

しかし、こんな空気ダダ漏れ状態で

あの計測結果を叩き出していたのであれば、

エアー漏れ対策を施した時どんな数値が見られるのか、

俄然興味が湧いて来るではありませんか。

そこで二十数年ぶりにシールテープを買って来まして、

下画像のようにエアー漏れ対策を施してみました。

シールテープを巻いたシリンダー先端部は

シリンダーに挿入する際かなり窮屈になっており、

密閉性が高まっている雰囲気が感じられます。

どうせならと、先端に突き出した空気の出口周りにも

シールテープをぐるっとひと巻き。

この状態でシリンダーユニットを元通り組み立てて

先と同様のエアー漏れテストを行ってみたところ、

見事、カスタムシリンダーと同等の密閉性が確認出来ました。

KM企画さんのカスタムシリンダーセットのような

TNコートや改良型ピストンヘッドによるアドバンテージはありませんが、

安く手軽に出来るエアー漏れ対策として、

マルシン電動UZIオーナーの皆様には

是非ともお試しいただきたい方法だと思います。

シリンダー周りのチェックが完了したところで、

次はチェンバーとバレルの検証を進めますが、

後で初速を計測することもあるので、

まずはひと通り分解してすべてのパーツを清掃しました。

特にインナーバレルの内側は

ピカール金属磨きで入念に汚れを落としています。

下の画像で、どれほど汚れていたかがわかりますよね。

本当はここでインナーバレルの内径を知りたいところなのですが、

安物のノギスしか持っていないため正確な計測が出来ず(涙)

マルシン電動UZIと内径測定器をお持ちの方がいらしたら・・・って、

そんな都合の良い偶然、そうそうありませんよね(汗)

話が前後しますが、チェンバー周りの分解には

下画像のようなペンチがあると便利です。

どうせならパーツを傷つけずに分解したいですものね。

と、ここまででけっこうな長さになってしまったので、

続きは次回に持ち越します。

チェンバーまわりの徹底解析、ちょっとだけ楽しみにお待ちください。

おそらく今までどんなメディアにも取り上げられたことは無いであろう

充実した内容をお届け出来ると思いますので!

カスタムガンコンテストについて少しだけ。

いよいよ人気投票の受付が始まり、

リアルタイムで推移する得票数を

私も楽しみに拝見しているのですが、

タクティカルUZIよりもエイジング加工UZIの方が

多くの票をいただいているのは実に意外でした。

当ブログのPV数を見るとどちらの記事もほとんど同じ数値なのですが、

カスタムガンコンテストにおいて、エイジング加工を施しただけの

完全ノーマル状態のUZIがご好評いただけるとは、

正直思っていなかったんですよね。

それと、投票されている方の年齢層。

19~24歳が圧倒的に多いというのも驚きの事実でした。

映画等でUZIが活躍していた頃を知らない年代ですもんね。

私のUZIに投票してくださった皆様には、

この場を借りて厚く御礼申し上げます。

貴重な一票を投じていただき、本当にありがとうございました。

この後の順位がどのように動いて行くか

実に興味深いところですが、

一時的にでも上位に食い込めたという事実は、

このブログを続けるにあたって、

この上なく力強い後押しになりました。

今後も皆様の役に立つ記事を目指して頑張ります!!

さてここから本題に入るのですが、

まず前回の記事についてお詫びいたします。

簡易弾速計による初速テストの結果についてですが、

その後検証を行ったところ、

ホップアップ用のネジをかなり締め込んだ状態のまま

計測を行っていたことがわかりました。

内部カスタム以前の計測では

ほぼノンホップ状態にてテストを行ったので、

まったく違う結果が出るのは当然ですよね。

いいかげんな計測結果を公表してしまい、真に申し訳ございませんでした。

KM企画関係者様ならびに、貴重なパーツをご提供くださったR100RS様には

特に深くお詫び申し上げます。

この失態を取り返すべく

シリンダーからチェンバー周りまでの徹底検証を行った結果、

BB弾の発射プロセスにおいて驚くべき事実が判明いたしました。

正直、今回のシリーズは役に立ちます(自分で言う!?)

順を追って詳しく解説いたしますが、まずはシリンダーについて。

ピストンヘッドの交換によりピストンの全長が変わっていた件は、

やはりシリンダーの深さで辻褄が合うよう設計されていました。

下の画像はカスタム、ノーマルの両シリンダーにおいて

ピストンが前進しきった状態を撮影したものですが、

シリンダー後方に露出した部分の長さは

どちらも等しいのがおわかりいただけると思います。

次はシリンダーまわりのエアー漏れについてですが、

前回の計測結果はさておくとしても

調べておいて損はありませんよね。

下画像のようにシリンダーヘッドから突き出した

ノズル先端を指先でしっかり塞ぎ

後方からピストンを一気に押し込んだところ、

まさに出口を塞いだ注射器のような状態で、

密閉が保たれていることがはっきりと解りました。

黄色矢印がピストンを押し込む力。

赤矢印が圧縮された空気の反発する力とイメージしてください。

削り出しの一体型シリンダーは伊達じゃない!

といったところですね。

ではノーマルシリンダーの密閉性はどうなのか。

以前の記事で初速を測ったフルメタル版のシリンダーにて

上記のテストと同じように試したところ

若干の抵抗感はあったものの、

ピストンがズコーッと前進しきってしまいました。

やはりシリンダーが分割構造というのは

無理があるか・・・と思ったのですが、

もっともポピュラーなマルイ電動ガンでも

シリンダーとシリンダーヘッドは別体であることを考えると、

接合部分のシーリングに問題があるのは間違い無さそうです。

しかし、こんな空気ダダ漏れ状態で

あの計測結果を叩き出していたのであれば、

エアー漏れ対策を施した時どんな数値が見られるのか、

俄然興味が湧いて来るではありませんか。

そこで二十数年ぶりにシールテープを買って来まして、

下画像のようにエアー漏れ対策を施してみました。

シールテープを巻いたシリンダー先端部は

シリンダーに挿入する際かなり窮屈になっており、

密閉性が高まっている雰囲気が感じられます。

どうせならと、先端に突き出した空気の出口周りにも

シールテープをぐるっとひと巻き。

この状態でシリンダーユニットを元通り組み立てて

先と同様のエアー漏れテストを行ってみたところ、

見事、カスタムシリンダーと同等の密閉性が確認出来ました。

KM企画さんのカスタムシリンダーセットのような

TNコートや改良型ピストンヘッドによるアドバンテージはありませんが、

安く手軽に出来るエアー漏れ対策として、

マルシン電動UZIオーナーの皆様には

是非ともお試しいただきたい方法だと思います。

シリンダー周りのチェックが完了したところで、

次はチェンバーとバレルの検証を進めますが、

後で初速を計測することもあるので、

まずはひと通り分解してすべてのパーツを清掃しました。

特にインナーバレルの内側は

ピカール金属磨きで入念に汚れを落としています。

下の画像で、どれほど汚れていたかがわかりますよね。

本当はここでインナーバレルの内径を知りたいところなのですが、

安物のノギスしか持っていないため正確な計測が出来ず(涙)

マルシン電動UZIと内径測定器をお持ちの方がいらしたら・・・って、

そんな都合の良い偶然、そうそうありませんよね(汗)

話が前後しますが、チェンバー周りの分解には

下画像のようなペンチがあると便利です。

どうせならパーツを傷つけずに分解したいですものね。

と、ここまででけっこうな長さになってしまったので、

続きは次回に持ち越します。

チェンバーまわりの徹底解析、ちょっとだけ楽しみにお待ちください。

おそらく今までどんなメディアにも取り上げられたことは無いであろう

充実した内容をお届け出来ると思いますので!

2011年09月09日

マルシン電動UZIについて その50 内部カスタム1

ハイパー道楽さんのコンテストのおかげもあり、

前回まで短期集中にてお送りしました近代化編は

予想を遥かに超えるアクセスをいただくことが出来ました。

ご訪問くださった皆様への感謝とともに、

UZIの新たな魅力を広めることに成功したという

確かな手ごたえを感じております。

ただ惜しむらくは、肝心のマルシン電動UZIが

既に生産されていないという事実なんですよね。

マルシンさんの関係者様は、

このブログをご存知ないでしょうか。

こんなにも優れた電動ガンを絶版として埋もれさせておくのは

本当にもったいないと思うのですが・・・

個人的にメールを出したら、何らかのリアクションはいただけますかねー??

冗談抜きで、ちょっと動いてみようかしらと考える今日この頃であります。

さて今回からは新しいテーマでお送りするのですが、

その前にちょっとだけ近代化編の補足をば。

マルゼンミニウージーから移植したワイヤーストックの

ヒンジ部分に取り付けていた市販のリング。

さすがに銀色のままでは雰囲気が壊れるので、

コンテスト用の画像を撮影する前に

鉄用のガンブラックにて黒染めを施しました。

細かいことではありますが、これが黒くなったことで

以前あった違和感は払拭されていますよね。

それと、フォアグリップ裏面に固定した

板ナットの干渉を避けるための加工ですが、

最終的には下画像のように削りを入れております。

大雑把極まりない作業でお恥ずかしい限りですが、

完全に隠れる部分なので、こんなもんで大丈夫です(汗)

と、補足したかったことは以上でして、

ここからは新たなテーマについてのお話しです。

これまでの記事でマルシン電動UZIの外観や構造については

ほとんど語りつくしたと思うのですが、

肝心の実射性能に関しては、初速テストの結果を

軽くご紹介しただけに留まっていました。

家庭内での思い切った射撃が出来ない(女房が怖い)のと

長距離での命中精度テストを行える環境が身近に無いのとで、

今一歩踏み込んだ検証が出来なかったわけなのですが、

マルシン電動UZIに関する検証もいよいよ大詰め(ネタ切れ間近)となった今、

これらの懸案事項を解決する決心をいたしました。

内部カスタムと銘打った新シリーズ1回目は、

稀少なマルシン電動UZI用カスタムパーツのご紹介と、

その組み込み例をご覧いただきたいと思います。

上の画像は、KM企画さんから発売されていた

「マルシン電動ガンUZI SMG用 TNシリンダー&トップヘッドセット」

価格は4500円となっていますが、

当然ながら現在は品切れ絶版だと思われます。

今回ご紹介するこのパーツは、当ブログをご愛読くださっている

R100RS様のご厚意によりお譲りいただいた貴重な品物で

(R100RS様、本当にありがとうございます!)、

この企画のために今日まで大切に温存しておりました。

セットの内容は下画像の通り。

TNコートが施されたシリンダー、ピストンヘッド、

Oリング2種、スプリングピン、クッション用ゴム板、

という構成になっています。

それぞれを個別に見て行きますと、

まずシリンダーはノーマルが下画像のような分割構造だったのに対し、

削り出しによる一体構造となっています。

この構造によりエアー漏れによるパワーロスが無くなり、

TNコートにより摩擦抵抗も軽減されると考えられます。

ちなみに上では付け忘れていますが、先の画像にあった小さいOリングは

TNシリンダー前方の突き出した部分に取り付けるためのものです。

次にピストンヘッド(トップヘッド)を見てみましょう。

おそらくジュラコン製と思われるピストンヘッドは、

純正品の給排気効率をさらに高める設計になっているようですね。

ピストンヘッド中央のくぼみは

クッション用のゴムを貼り付けるためのものです。

純正品はシリンダー内部前面にクッションが設けられていましたが、

TNシリンダーにはこれが無いため、ピストンヘッド側に

クッションを貼り付ける仕様となっているわけですね。

組み付けについてですが、ノーマルのピストンヘッドは

ピストン前方側面に見えるスプリングピンを抜き取ることで

下画像のように分解出来ます。

組み付けはこの逆を行うだけ。

ピストンヘッドをはめ込んで・・・

付属のスプリングピンを差し込めば完成です。

下画像のようにピストンヘッドの厚みが増した分

ピストンのストロークが短くなるように思うのですが、

シリンダーの深さで辻褄を合わせているのかもしれません。

実は今回その深さを計測せずに組み立ててしまったので

次回までにきっちり測ってご報告いたしますね(汗)

そして下画像が、カスタムシリンダー一式を組み込んだ

シリンダーユニットの姿です。

鈍く光る銀色のシリンダーが良い雰囲気を醸し出していますね~。

さてその効果はいかほどのものなのか、

以前にもご紹介した「akipiro5 弾速計web shop」さんの

簡易弾速計にて初速を測ってみました。

今回も下画像のような環境にてテストを実施。

例の中国製リポバッテリーはあんなことになってしまったので、

レシーバーカバーを外した状態でET1リポバッテリーを繋いでいます。

下に10回分の結果を並べてみたのですが

えーと、前回の結果よりも数値が下がってますね・・・

え? 何で? どうして??

ちょっと予想外の結果が出てしまいましたので、

次回、こうなった原因を探って見ようと思います。

マルシン電動UZIの話し、どうやらまだまだ続きそうです(汗)

前回まで短期集中にてお送りしました近代化編は

予想を遥かに超えるアクセスをいただくことが出来ました。

ご訪問くださった皆様への感謝とともに、

UZIの新たな魅力を広めることに成功したという

確かな手ごたえを感じております。

ただ惜しむらくは、肝心のマルシン電動UZIが

既に生産されていないという事実なんですよね。

マルシンさんの関係者様は、

このブログをご存知ないでしょうか。

こんなにも優れた電動ガンを絶版として埋もれさせておくのは

本当にもったいないと思うのですが・・・

個人的にメールを出したら、何らかのリアクションはいただけますかねー??

冗談抜きで、ちょっと動いてみようかしらと考える今日この頃であります。

さて今回からは新しいテーマでお送りするのですが、

その前にちょっとだけ近代化編の補足をば。

マルゼンミニウージーから移植したワイヤーストックの

ヒンジ部分に取り付けていた市販のリング。

さすがに銀色のままでは雰囲気が壊れるので、

コンテスト用の画像を撮影する前に

鉄用のガンブラックにて黒染めを施しました。

細かいことではありますが、これが黒くなったことで

以前あった違和感は払拭されていますよね。

それと、フォアグリップ裏面に固定した

板ナットの干渉を避けるための加工ですが、

最終的には下画像のように削りを入れております。

大雑把極まりない作業でお恥ずかしい限りですが、

完全に隠れる部分なので、こんなもんで大丈夫です(汗)

と、補足したかったことは以上でして、

ここからは新たなテーマについてのお話しです。

これまでの記事でマルシン電動UZIの外観や構造については

ほとんど語りつくしたと思うのですが、

肝心の実射性能に関しては、初速テストの結果を

軽くご紹介しただけに留まっていました。

家庭内での思い切った射撃が出来ない(女房が怖い)のと

長距離での命中精度テストを行える環境が身近に無いのとで、

今一歩踏み込んだ検証が出来なかったわけなのですが、

マルシン電動UZIに関する検証もいよいよ大詰め(ネタ切れ間近)となった今、

これらの懸案事項を解決する決心をいたしました。

内部カスタムと銘打った新シリーズ1回目は、

稀少なマルシン電動UZI用カスタムパーツのご紹介と、

その組み込み例をご覧いただきたいと思います。

上の画像は、KM企画さんから発売されていた

「マルシン電動ガンUZI SMG用 TNシリンダー&トップヘッドセット」

価格は4500円となっていますが、

当然ながら現在は品切れ絶版だと思われます。

今回ご紹介するこのパーツは、当ブログをご愛読くださっている

R100RS様のご厚意によりお譲りいただいた貴重な品物で

(R100RS様、本当にありがとうございます!)、

この企画のために今日まで大切に温存しておりました。

セットの内容は下画像の通り。

TNコートが施されたシリンダー、ピストンヘッド、

Oリング2種、スプリングピン、クッション用ゴム板、

という構成になっています。

それぞれを個別に見て行きますと、

まずシリンダーはノーマルが下画像のような分割構造だったのに対し、

削り出しによる一体構造となっています。

この構造によりエアー漏れによるパワーロスが無くなり、

TNコートにより摩擦抵抗も軽減されると考えられます。

ちなみに上では付け忘れていますが、先の画像にあった小さいOリングは

TNシリンダー前方の突き出した部分に取り付けるためのものです。

次にピストンヘッド(トップヘッド)を見てみましょう。

おそらくジュラコン製と思われるピストンヘッドは、

純正品の給排気効率をさらに高める設計になっているようですね。

ピストンヘッド中央のくぼみは

クッション用のゴムを貼り付けるためのものです。

純正品はシリンダー内部前面にクッションが設けられていましたが、

TNシリンダーにはこれが無いため、ピストンヘッド側に

クッションを貼り付ける仕様となっているわけですね。

組み付けについてですが、ノーマルのピストンヘッドは

ピストン前方側面に見えるスプリングピンを抜き取ることで

下画像のように分解出来ます。

組み付けはこの逆を行うだけ。

ピストンヘッドをはめ込んで・・・

付属のスプリングピンを差し込めば完成です。

下画像のようにピストンヘッドの厚みが増した分

ピストンのストロークが短くなるように思うのですが、

シリンダーの深さで辻褄を合わせているのかもしれません。

実は今回その深さを計測せずに組み立ててしまったので

次回までにきっちり測ってご報告いたしますね(汗)

そして下画像が、カスタムシリンダー一式を組み込んだ

シリンダーユニットの姿です。

鈍く光る銀色のシリンダーが良い雰囲気を醸し出していますね~。

さてその効果はいかほどのものなのか、

以前にもご紹介した「akipiro5 弾速計web shop」さんの

簡易弾速計にて初速を測ってみました。

今回も下画像のような環境にてテストを実施。

例の中国製リポバッテリーはあんなことになってしまったので、

レシーバーカバーを外した状態でET1リポバッテリーを繋いでいます。

下に10回分の結果を並べてみたのですが

えーと、前回の結果よりも数値が下がってますね・・・

え? 何で? どうして??

ちょっと予想外の結果が出てしまいましたので、

次回、こうなった原因を探って見ようと思います。

マルシン電動UZIの話し、どうやらまだまだ続きそうです(汗)

2011年09月05日

マルシン電動UZIについて その49 近代化編7

さてさて、近代化編もついに今回が最後。

残りの画像を一気にご紹介いたしましょう。

尚、前回からちょっと間が開いておりますが、

これが本来の更新ペースですので、何卒ご容赦くださいませ(汗)

まずは前回の状態に、光学サイトを載せた姿です。

バックアップサイトの高さがピッタリ合うというのも

理由のひとつですが、やはりUZIのフォルムには

ホロサイトを組み合わせるのが一番しっくり来るように思います。

抽象的で恐縮ですが、塊(かたまり)感が出るんですよね。

さてここでちょっと話しが前後するのですが、

バックアップサイトとして搭載している

東京マルイ製M4A1シリーズ用フリップアップリアサイト。

通常は下画像のように後方にたたんでいるわけですが

下画像のように、もともとのリアサイトを倒すと

フリップアップサイトが押し上げられて

引き起こしやすくなるという、

ちょっと面白い位置関係にセッティングしています。

といったところで話しを戻して、

次にタクティカルライトを取り付けてみました。

まずはレーザーモジュール内蔵タイプです。

ちょっと出っ張りすぎな感じがするものの、

レーザーサイトが一体になっているというのは良いですよね。

そして、ハイパー道楽さんのコンテストに投稿した画像にて

装着していたライトに加え、以前の記事にて短縮加工をご紹介した、

マルシン電動UZI専用サイレンサーを取り付けた状態がこちらです。

いやはや、最高にカッコイイですねぇコレ。

この形もコンテストに投稿するべきだったかな~??

専用サイレンサーのカッコ良さは言うまでもありませんが、

このショートタイプのライトがまた

UZIに取り付けるにはちょうど良い大きさだと思うんですよね。

ちなみに、左右どちらに構えても操作出来るようにと

上画像の位置にスイッチを貼り付けてみたのですが、

どうも今ひとつしっくり来ないんですよねぇ・・・

このままではスイッチのコードが何かに引っかかりそうなので

取り回しに工夫する必要もありますよね。

次はフォアグリップですが、

上の状態で既に着けちゃってましたね(汗)

これもあれこれ考えた末、一番似合いそうな

ショートタイプのQDバーティカルフォアグリップを選んでいます。

ちなみに、何も着けていない左側面のショートレールが、

右構えの際にちょうど良い指かけになって安定するんですよね。

ここで突然ですが、記事を書くうちにふと思い立ちまして、

手持ちのフォアグリップをあれこれ着せ替えしてみました。

皆様はどのタイプが似合うと思われるでしょうか。

AFGはともかく、最後のバイポッドグリップは

やりすぎだろうと思われるかもしれませんよね。

実はこれがなかなかに良い仕事をしてくれると言いますか、

下画像のようにバイポッドを展開すると

グリップ下に突き出したマガジンよりちょっとだけ高くなって、

プローンや委託射撃において安定した体勢がとれるのです。

以前製作したドラムマガジンでも高さがドンピシャに合うので、

ちょっとした固定砲台としての運用が出来そうです。

プローンでの射撃姿勢が高く不安定になるのは

UZIの数少ない弱点と言える部分なので、

バイポッドグリップは悪くない選択かもしれませんね。

最後に、せっかくなので(?)

別タイプのドットサイトも載せてみました。

こちらだとバックアップサイトと高さが合わないため

マウントの高さを工夫する必要がありますが、

こうしてみるとなかなかカッコイイですなぁ(汗)

と、これにてUZIの近代化に関するお話しは終了です。

手持ちの乏しい装備で出来うる限りのパターンを

たっぷりの画像でご紹介してみましたが、

さらなる様々なデバイスの組み合わせで、

より強力な戦闘銃としてセットアップすることも可能だと思います。

純粋なUZIファンはもちろんのこと、

ちょっと違った銃を使ってみたいとお考えの方は、

UZIの近代化カスタムを是非ともご検討くださいませ。

さて次回のネタは今のところ未定なのですが、

マルシン電動UZIの話、もうちょっとだけ続きます。

残りの画像を一気にご紹介いたしましょう。

尚、前回からちょっと間が開いておりますが、

これが本来の更新ペースですので、何卒ご容赦くださいませ(汗)

まずは前回の状態に、光学サイトを載せた姿です。

バックアップサイトの高さがピッタリ合うというのも

理由のひとつですが、やはりUZIのフォルムには

ホロサイトを組み合わせるのが一番しっくり来るように思います。

抽象的で恐縮ですが、塊(かたまり)感が出るんですよね。

さてここでちょっと話しが前後するのですが、

バックアップサイトとして搭載している

東京マルイ製M4A1シリーズ用フリップアップリアサイト。

通常は下画像のように後方にたたんでいるわけですが

下画像のように、もともとのリアサイトを倒すと

フリップアップサイトが押し上げられて

引き起こしやすくなるという、

ちょっと面白い位置関係にセッティングしています。

といったところで話しを戻して、

次にタクティカルライトを取り付けてみました。

まずはレーザーモジュール内蔵タイプです。

ちょっと出っ張りすぎな感じがするものの、

レーザーサイトが一体になっているというのは良いですよね。

そして、ハイパー道楽さんのコンテストに投稿した画像にて

装着していたライトに加え、以前の記事にて短縮加工をご紹介した、

マルシン電動UZI専用サイレンサーを取り付けた状態がこちらです。

いやはや、最高にカッコイイですねぇコレ。

この形もコンテストに投稿するべきだったかな~??

専用サイレンサーのカッコ良さは言うまでもありませんが、

このショートタイプのライトがまた

UZIに取り付けるにはちょうど良い大きさだと思うんですよね。

ちなみに、左右どちらに構えても操作出来るようにと

上画像の位置にスイッチを貼り付けてみたのですが、

どうも今ひとつしっくり来ないんですよねぇ・・・

このままではスイッチのコードが何かに引っかかりそうなので

取り回しに工夫する必要もありますよね。

次はフォアグリップですが、

上の状態で既に着けちゃってましたね(汗)

これもあれこれ考えた末、一番似合いそうな

ショートタイプのQDバーティカルフォアグリップを選んでいます。

ちなみに、何も着けていない左側面のショートレールが、

右構えの際にちょうど良い指かけになって安定するんですよね。

ここで突然ですが、記事を書くうちにふと思い立ちまして、

手持ちのフォアグリップをあれこれ着せ替えしてみました。

皆様はどのタイプが似合うと思われるでしょうか。

AFGはともかく、最後のバイポッドグリップは

やりすぎだろうと思われるかもしれませんよね。

実はこれがなかなかに良い仕事をしてくれると言いますか、

下画像のようにバイポッドを展開すると

グリップ下に突き出したマガジンよりちょっとだけ高くなって、

プローンや委託射撃において安定した体勢がとれるのです。

以前製作したドラムマガジンでも高さがドンピシャに合うので、

ちょっとした固定砲台としての運用が出来そうです。

プローンでの射撃姿勢が高く不安定になるのは

UZIの数少ない弱点と言える部分なので、

バイポッドグリップは悪くない選択かもしれませんね。

最後に、せっかくなので(?)

別タイプのドットサイトも載せてみました。

こちらだとバックアップサイトと高さが合わないため

マウントの高さを工夫する必要がありますが、

こうしてみるとなかなかカッコイイですなぁ(汗)

と、これにてUZIの近代化に関するお話しは終了です。

手持ちの乏しい装備で出来うる限りのパターンを

たっぷりの画像でご紹介してみましたが、

さらなる様々なデバイスの組み合わせで、

より強力な戦闘銃としてセットアップすることも可能だと思います。

純粋なUZIファンはもちろんのこと、

ちょっと違った銃を使ってみたいとお考えの方は、

UZIの近代化カスタムを是非ともご検討くださいませ。

さて次回のネタは今のところ未定なのですが、

マルシン電動UZIの話、もうちょっとだけ続きます。

2011年09月02日

マルシン電動UZIについて その48 近代化編6

ハイパー道楽さんのカスタムコンテスト経由で

お越しくださった皆様、はじめまして!

当ブログをご覧いただき、真にありがとうございます。

徹底してUZIの話題しか取り上げないという、

ミリブロの中でも際立ってヘンテコなブログではありますが、

これを契機に、今後時々にでも覗いてやっていただけたら幸いであります。

そして、いつもご覧くださっている皆々様には

事後報告になって大変申し訳ございません。

この度、あの「ハイパー道楽」さんの

「カスタムガンコンテスト2011」における「その他電動ガン部門」に

この近代化編と、エイジング加工編にて製作したマルシン電動UZIで

エントリーさせていただきました。

締め切りギリギリの昨夜遅くに投稿したにも関わらず、

既にエントリーページにアップしていただいております。

(管理人様、ありがとうございます!)

前回の最後に書いた「ある企画との連動」というのは

言うまでも無くこのカスタムガンコンテストのことでした。

応募した画像が公開される前に

最低限ファイナルフェイズまでの製作過程をこちらでご覧いただかなければ、

日頃ご愛顧いただいている皆様に申し訳が立たないような気がしまして、

そんなこんなで更新を急いでいたというわけです。

ハイパー道楽さんといえば、

エアガンマニアのポータルサイトのような存在ですから、

そのコンテストにエントリーすれば

より多くの方々にUZIの魅力を知ってもらえるのではないかと、

そんな思いから今回のエントリーを決意いたしました。

エイジング加工を施した方の画像では、

UZIという銃の持つ無骨さと機能美を。

タクティカルカスタムの画像では、

近代化による新たな魅力と可能性を

それぞれ感じ取っていただきたく、

素人なりに気合を入れて撮影しております。

コンテストの結果が発表されるまでは

応募した画像をこちらで公開することはしませんので、

未見の方は是非ともハイパー道楽さんをご覧くださいませ。

さて、ご挨拶も済みましたところで

ここからは前回の続きに入ります。

バックアップサイトの搭載を可能としたことにより

ファイナルフェイズの完成を見たマルシン電動UZIですが、

前述のコンテストには、ここに以前製作した

ワイヤーストックを取り付けた状態で応募しました。

その基本形が下の画像です。

オリジナルのメタルフォールディングストック装着時と比べ、

軽快なイメージになっているように思うのですが、いかがでしょうか。

尚、この時点では、レールの増設等に使用した

すべてのネジ、ボルト類を黒に統一しています。

細かいことですが、本物らしさを演出するなら

押さえておくべきポイントのひとつですよね。

また、真っ黒な姿に少しばかり色味を添える意味で

セレクター部分の刻印にプラモデル用塗料で赤と白を入れてみました。

実銃のUZIでも色が入っている物はあるのですが、

ちょっとH&Kの銃っぽい雰囲気だと思いませんか?(笑)

そして下の画像が、ファイナルフェイズの売りである

バックアップサイトを取り付けた状態です。

フロント、リアともにKACタイプを装備しています。

サイトの選択にあたっては、

そもそもが拳銃弾を使用するSMGに

600mサイトなど着けるのはナンセンスだろうと、

そんなこだわりもあったりして、

あえてシンプルな物を載せています。

ちなみに、UZI本来のリアサイトをそのまま残してありますが、

さすがにこちらまで切り飛ばしてレール化したのでは

UZIの意匠がぶっ壊れてしまうだろうと考えたが故です。

まったくの別物にしてしまったのでは本末転倒という物。

目指したのはあくまで、UZIという銃の究極形態なのですからね。

と、いったところですみません。

連日の寝不足でちょっと力尽きました(汗)

次回、光学サイトの搭載例等ご覧いただこうと思います。

お越しくださった皆様、はじめまして!

当ブログをご覧いただき、真にありがとうございます。

徹底してUZIの話題しか取り上げないという、

ミリブロの中でも際立ってヘンテコなブログではありますが、

これを契機に、今後時々にでも覗いてやっていただけたら幸いであります。

そして、いつもご覧くださっている皆々様には

事後報告になって大変申し訳ございません。

この度、あの「ハイパー道楽」さんの

「カスタムガンコンテスト2011」における「その他電動ガン部門」に

この近代化編と、エイジング加工編にて製作したマルシン電動UZIで

エントリーさせていただきました。

締め切りギリギリの昨夜遅くに投稿したにも関わらず、

既にエントリーページにアップしていただいております。

(管理人様、ありがとうございます!)

前回の最後に書いた「ある企画との連動」というのは

言うまでも無くこのカスタムガンコンテストのことでした。

応募した画像が公開される前に

最低限ファイナルフェイズまでの製作過程をこちらでご覧いただかなければ、

日頃ご愛顧いただいている皆様に申し訳が立たないような気がしまして、

そんなこんなで更新を急いでいたというわけです。

ハイパー道楽さんといえば、

エアガンマニアのポータルサイトのような存在ですから、

そのコンテストにエントリーすれば

より多くの方々にUZIの魅力を知ってもらえるのではないかと、

そんな思いから今回のエントリーを決意いたしました。

エイジング加工を施した方の画像では、

UZIという銃の持つ無骨さと機能美を。

タクティカルカスタムの画像では、

近代化による新たな魅力と可能性を

それぞれ感じ取っていただきたく、

素人なりに気合を入れて撮影しております。

コンテストの結果が発表されるまでは

応募した画像をこちらで公開することはしませんので、

未見の方は是非ともハイパー道楽さんをご覧くださいませ。

さて、ご挨拶も済みましたところで

ここからは前回の続きに入ります。

バックアップサイトの搭載を可能としたことにより

ファイナルフェイズの完成を見たマルシン電動UZIですが、

前述のコンテストには、ここに以前製作した

ワイヤーストックを取り付けた状態で応募しました。

その基本形が下の画像です。

オリジナルのメタルフォールディングストック装着時と比べ、

軽快なイメージになっているように思うのですが、いかがでしょうか。

尚、この時点では、レールの増設等に使用した

すべてのネジ、ボルト類を黒に統一しています。

細かいことですが、本物らしさを演出するなら

押さえておくべきポイントのひとつですよね。

また、真っ黒な姿に少しばかり色味を添える意味で

セレクター部分の刻印にプラモデル用塗料で赤と白を入れてみました。

実銃のUZIでも色が入っている物はあるのですが、

ちょっとH&Kの銃っぽい雰囲気だと思いませんか?(笑)

そして下の画像が、ファイナルフェイズの売りである

バックアップサイトを取り付けた状態です。

フロント、リアともにKACタイプを装備しています。

サイトの選択にあたっては、

そもそもが拳銃弾を使用するSMGに

600mサイトなど着けるのはナンセンスだろうと、

そんなこだわりもあったりして、

あえてシンプルな物を載せています。

ちなみに、UZI本来のリアサイトをそのまま残してありますが、

さすがにこちらまで切り飛ばしてレール化したのでは

UZIの意匠がぶっ壊れてしまうだろうと考えたが故です。

まったくの別物にしてしまったのでは本末転倒という物。

目指したのはあくまで、UZIという銃の究極形態なのですからね。

と、いったところですみません。

連日の寝不足でちょっと力尽きました(汗)

次回、光学サイトの搭載例等ご覧いただこうと思います。

2011年09月01日

マルシン電動UZIについて その47 近代化編5

当ブログ開設当初に公開したマルイ電動UZIでの

マウントレール増設記事の不人気ぶりから、

この近代化編はほとんど需要が無いものと覚悟していたのですが、

今のところ予想を超えるアクセス数をいただいており、

正直ビックリしております。

どうしてそうなったのかはまた別の機会に検証するとして、

ここまでお付き合いくださった皆様に感謝しつつ

私の考えるUZIの究極形態。

ファイナルフェイズをご覧いただこうと思います。

まずはその前に実銃の話しを少々。

前回少しだけクラフトアップルワークスさんの

マルイ電動UZI用レイルシステムに触れましたが、

実銃のUZIにも、専用のレールシステムが存在しているのです。

フルサイズUZI専用トライレールシステムと言う製品なのですが、

どーですか、この引き締まった美しいフォルム。

UZIのデザインを一切崩すことなく、

3面のレールによって拡張性を付加しており、

個人的に考える理想のモダナイズドUZIが

ポン着けで手に入ってしまう、素晴らしい逸品だと思います。

上画像のように光学サイトを載せ、フォアグリップを着け、

レーザー付きのタクティカルライトを装備し、

なおかつドラムマガジンまでブチ込んでいるなんて、

これぞまさにUZIの最強形態ではありませんか。

下はそのトライレールシステムを紹介した動画なのですが、

そのカッコ良さはもはや失禁もの(笑)

今日までUZIを知らなかった人でも、

これを見れば絶対に惚れてしまうに違いありません。

前半に出て来るミニウージーも腰が抜けるほどカッコイイのですが、

このトライレールを装着したUZIが火を噴く姿は

まさに垂涎のひと言。

そしてこの動画を見ていると、UZIが時代遅れの銃だなんて

とても信じられない気がしますよね。

と、初っ端から強烈な映像をご紹介してしまったのですが、

前回完成したフェイズ3の状態も

フロント周りの3面にレールを装備するという点では、

上のトライレールシステムと同等の拡張性を持っていました。

光学サイトに加え、レーザーデバイスを含む

ライト類の装着が可能となった現段階の状態で

近代化としては既に完成の域に達しているのですが、

この時代における最も優れた小銃のひとつである

M4カービンの様々な形態をじっくりと観察すると、

フェイズ3では決定的に足りない要素が浮かび上がって来ました。

わざわざ説明するほどのことでもありませんが、

下画像でおわかりいただけるように、

レシーバーカバーにマウントレールを増設したことで、

赤いラインで示した本来の照準線が遮られています。

実際にはサイトピクチャーの下半分が隠れる程度で、

アイアンサイトがまったく使えないわけではないのですが、

上のように光学サイトを載せてしまえば

完全に見えなくなってしまうのは自明ですよね。

このままでは、闘いの最中に光学サイトのトラブルが生じた場合、

標的に正確な命中弾を浴びせることが出来ません。

そこで先に述べたM4カービンなのですが、

光学サイトを載せたほとんどのセットアップにおいて、

必ずと言っていいほどバックアップサイトが装備されていました。

皆さんご存知のマグプルDVDでも、

その重要性が解説されていたように思います。

ならばUZIにもバックアップサイトを!

と考えたのですが、リアサイトは何とかなるとして

フロントサイトをどのように載せたものか・・・

愛嬌のあるフロントサイトガードを眺めつつ熟考することしばし。

天使の囁きか悪魔の誘いか、それまでに無かったアイディアが閃いたのです。

まずは下画像。

フロントサイトガードの付け根辺りの両側面にある

スポット溶接痕を再現した3つの丸モールドに、

プラリペアを薄く盛り付けて完全硬化を待ちます。

そして、そうです。

下画像のようにフロントサイトポストの付け根部分もろとも

フロントサイトガードをぶった切ってしまうのです。

画像はフロントサイトガードを切断した後、

先にプラリペアを盛っておいた側面と切断面を

ヤスリで平坦に整え、耐水ペーパーで仕上げた状態です。

この作業を施したアッパーレシーバーを

中性洗剤で隅々まで洗い、油分を完全に落とした後、

以前にも使用したアサヒペンのCreative Life Spray

つや消しブラックで塗装しました。

画像ではわかりませんが、

しっとりとしたつや消し具合がABSっぽさを消してくれて

なかなか良い感じに仕上がっています。

塗装が完了したところで、平坦にしたフロントサイト部分に

フォアグリップ側面に取り付けたようなショートレールを

固定するための工作を施します。

レールに合わせて計測した必要な位置に3mmの穴を開け、

裏側の空間にM3のナットを仕込みます。

ナットの固定には言うまでもなくプラリペアを使用。

もともとのフロントサイトがはまっていたM5のネジ穴はもはや必要無く、

レールで隠れてしまうのでそのまま放置して大丈夫です。

尚、上の加工により、レールを固定するためのネジに

レシーバーカバー先端が干渉することがわかったので、

下画像のようにほんのちょっとだけ削りました。

そしてフォアグリップ側面と同様

端材から作ったショートレールを固定すれば・・・

今まで誰も見たことの無いであろう究極の近代化カスタムUZI。

ファイナルフェイズの完成です。

では以下、その雄姿をご覧ください。

UZI本来のフォルムを極力崩さないよう心がけながら、

最新の戦術に適応出来るだけの拡張性を持たせようと考えた結果、

このような姿が導き出されました。

フロント周りがクアッドレール仕様になっているあたり、

この部分だけをアップで見ると、これがUZI??

といったインパクトがあるのではないかと思います。

また、どのレールも必要に応じて取り外し出来ますので

無駄にかさ張って邪魔になるという心配もありません。

ちなみに現時点では

各部のネジが黒かったり銀色だったりとちぐはぐですが、

この後最終的にはすべて黒いボルトに統一しましたので、

その姿は改めてご覧に入れようと思います。

あらゆる局面に対応可能な戦闘力を手にした、私の考えるUZIの究極形態。

皆様の目にはどのように映ったことでしょうか。

賛否両論あるとは思いますが

ご感想などコメントいただけたら、この上ない幸せであります。

と、思わず力が入ってしまい

1回分の更新としては随分長くなりましたので、

各種デバイスを装着したファイナルフェイズの実用例は

次回にご紹介いたします。

それと、今回までの更新強化キャンペーン。

実はある企画と連動したものだったのですが、

その詳細についても、次回お話しいたしますね。

マウントレール増設記事の不人気ぶりから、

この近代化編はほとんど需要が無いものと覚悟していたのですが、

今のところ予想を超えるアクセス数をいただいており、

正直ビックリしております。

どうしてそうなったのかはまた別の機会に検証するとして、

ここまでお付き合いくださった皆様に感謝しつつ

私の考えるUZIの究極形態。

ファイナルフェイズをご覧いただこうと思います。

まずはその前に実銃の話しを少々。

前回少しだけクラフトアップルワークスさんの

マルイ電動UZI用レイルシステムに触れましたが、

実銃のUZIにも、専用のレールシステムが存在しているのです。

フルサイズUZI専用トライレールシステムと言う製品なのですが、

どーですか、この引き締まった美しいフォルム。

UZIのデザインを一切崩すことなく、

3面のレールによって拡張性を付加しており、

個人的に考える理想のモダナイズドUZIが

ポン着けで手に入ってしまう、素晴らしい逸品だと思います。

上画像のように光学サイトを載せ、フォアグリップを着け、

レーザー付きのタクティカルライトを装備し、

なおかつドラムマガジンまでブチ込んでいるなんて、

これぞまさにUZIの最強形態ではありませんか。

下はそのトライレールシステムを紹介した動画なのですが、

そのカッコ良さはもはや失禁もの(笑)

今日までUZIを知らなかった人でも、

これを見れば絶対に惚れてしまうに違いありません。

前半に出て来るミニウージーも腰が抜けるほどカッコイイのですが、

このトライレールを装着したUZIが火を噴く姿は

まさに垂涎のひと言。

そしてこの動画を見ていると、UZIが時代遅れの銃だなんて

とても信じられない気がしますよね。

と、初っ端から強烈な映像をご紹介してしまったのですが、

前回完成したフェイズ3の状態も

フロント周りの3面にレールを装備するという点では、

上のトライレールシステムと同等の拡張性を持っていました。

光学サイトに加え、レーザーデバイスを含む

ライト類の装着が可能となった現段階の状態で

近代化としては既に完成の域に達しているのですが、

この時代における最も優れた小銃のひとつである

M4カービンの様々な形態をじっくりと観察すると、

フェイズ3では決定的に足りない要素が浮かび上がって来ました。

わざわざ説明するほどのことでもありませんが、

下画像でおわかりいただけるように、

レシーバーカバーにマウントレールを増設したことで、

赤いラインで示した本来の照準線が遮られています。

実際にはサイトピクチャーの下半分が隠れる程度で、

アイアンサイトがまったく使えないわけではないのですが、

上のように光学サイトを載せてしまえば

完全に見えなくなってしまうのは自明ですよね。

このままでは、闘いの最中に光学サイトのトラブルが生じた場合、

標的に正確な命中弾を浴びせることが出来ません。

そこで先に述べたM4カービンなのですが、

光学サイトを載せたほとんどのセットアップにおいて、

必ずと言っていいほどバックアップサイトが装備されていました。

皆さんご存知のマグプルDVDでも、

その重要性が解説されていたように思います。

ならばUZIにもバックアップサイトを!

と考えたのですが、リアサイトは何とかなるとして

フロントサイトをどのように載せたものか・・・

愛嬌のあるフロントサイトガードを眺めつつ熟考することしばし。

天使の囁きか悪魔の誘いか、それまでに無かったアイディアが閃いたのです。

まずは下画像。

フロントサイトガードの付け根辺りの両側面にある

スポット溶接痕を再現した3つの丸モールドに、

プラリペアを薄く盛り付けて完全硬化を待ちます。

そして、そうです。

下画像のようにフロントサイトポストの付け根部分もろとも

フロントサイトガードをぶった切ってしまうのです。

画像はフロントサイトガードを切断した後、

先にプラリペアを盛っておいた側面と切断面を

ヤスリで平坦に整え、耐水ペーパーで仕上げた状態です。

この作業を施したアッパーレシーバーを

中性洗剤で隅々まで洗い、油分を完全に落とした後、

以前にも使用したアサヒペンのCreative Life Spray

つや消しブラックで塗装しました。

画像ではわかりませんが、

しっとりとしたつや消し具合がABSっぽさを消してくれて

なかなか良い感じに仕上がっています。

塗装が完了したところで、平坦にしたフロントサイト部分に

フォアグリップ側面に取り付けたようなショートレールを

固定するための工作を施します。

レールに合わせて計測した必要な位置に3mmの穴を開け、

裏側の空間にM3のナットを仕込みます。

ナットの固定には言うまでもなくプラリペアを使用。

もともとのフロントサイトがはまっていたM5のネジ穴はもはや必要無く、

レールで隠れてしまうのでそのまま放置して大丈夫です。

尚、上の加工により、レールを固定するためのネジに

レシーバーカバー先端が干渉することがわかったので、

下画像のようにほんのちょっとだけ削りました。

そしてフォアグリップ側面と同様

端材から作ったショートレールを固定すれば・・・

今まで誰も見たことの無いであろう究極の近代化カスタムUZI。

ファイナルフェイズの完成です。

では以下、その雄姿をご覧ください。

UZI本来のフォルムを極力崩さないよう心がけながら、

最新の戦術に適応出来るだけの拡張性を持たせようと考えた結果、

このような姿が導き出されました。

フロント周りがクアッドレール仕様になっているあたり、

この部分だけをアップで見ると、これがUZI??

といったインパクトがあるのではないかと思います。

また、どのレールも必要に応じて取り外し出来ますので

無駄にかさ張って邪魔になるという心配もありません。

ちなみに現時点では

各部のネジが黒かったり銀色だったりとちぐはぐですが、

この後最終的にはすべて黒いボルトに統一しましたので、

その姿は改めてご覧に入れようと思います。

あらゆる局面に対応可能な戦闘力を手にした、私の考えるUZIの究極形態。

皆様の目にはどのように映ったことでしょうか。

賛否両論あるとは思いますが

ご感想などコメントいただけたら、この上ない幸せであります。

と、思わず力が入ってしまい

1回分の更新としては随分長くなりましたので、

各種デバイスを装着したファイナルフェイズの実用例は

次回にご紹介いたします。

それと、今回までの更新強化キャンペーン。

実はある企画と連動したものだったのですが、

その詳細についても、次回お話しいたしますね。