2012年12月19日

葉隠訓練2012参加レポート その5 射撃姿勢2

10月21日の訓練から既に2ヶ月以上が経過してしまいましたが、

トモ長谷川インストラクターの教えはこの程度の期間で

古くなってしまうようなものではありませんのでご安心ください。

決して更新ペースが遅い言い訳じゃありませんよ(汗)

今回は前回記事でご紹介した基本的な射撃姿勢からの

姿勢変換についてを解説したいと思うのですがその前に。

「カタにはめる必要はないんです」

と言うトモちゃんの意味深な言葉について、

その真意がまだ掴めていないと書いたところ、

日本シューティング界の影のフィクサー(笑)

当ブログコメ欄の常連様でもあるT2氏から

貴重なご意見を頂戴したので、本人に無断で(汗)

その内容を皆様にご紹介したいと思います。

私の考えを言うと、ガンの構え方なんて

状況次第でどんどん変えていかなくちゃいけないから、

その場に応じた合理的な構えをイロイロ身に付けておくことが重要で、

これといった決まった形は無いということナンじゃない?

この手のレッスンで問題なのは、受講者が答えばかりを欲しがり、

インストラクターが言ったことを絶対視してしまって

自分で考えることを放棄してしまうことにあると思うんだ。

「トモちゃんがああいっていたからこれは絶対」

となりがちで、その場に本当に必要な判断が出来なくなる事例を

トモちゃん自身が数限りなく見て来たから

あの答えになったんじゃないかなぁ?

うーむ流石、経営者として人の上に立つ人間は

物の見方考え方が違いますよね。

私もおぼろげにそんなイメージは抱いていたのですが、

こうしてしっかりとした言葉にすることが出来ず、

前回記事のような書き方に逃げてしまっておりました。

型にこだわらないのは様々な状況に対応するためで、

必要ならブリッジしながらでも撃たなくちゃいけないからね(笑)

教えを受ける時は、言われたことを丸呑みにしがちだけど、

大切なのは何故そうするのか合理的な理由を

自分の力で把握することだよね。

って、また偉そうなこと書いちゃった(笑)

いやいやT2ちゃん、最高にわかりやすくて血肉になる説明を

本当にありがとうございました。

これからも未熟な私を助けてやってちょーだいね!

2012JSC会場にてT2氏と。最高の仲間です!!

と、もうこれだけで1回分以上の内容が成立しちゃっておりますが(汗)

まだ姿勢変換についてを何も書いていませんので、

もう少し先を進めさせていただきましょう。

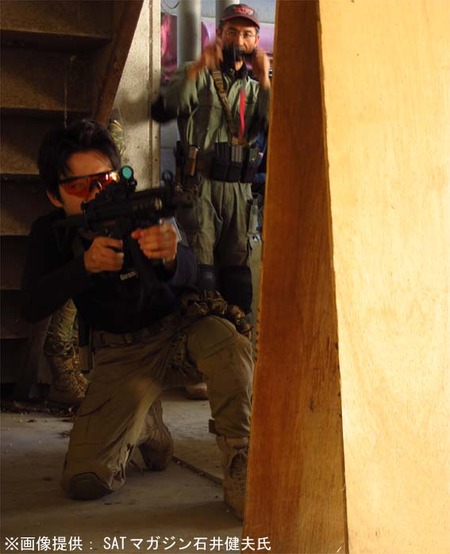

上の画像はイダッチによる基本的なスタンディングの射撃姿勢で、

ここから膝をついたニーリング(膝撃ち)の姿勢に移行するのですが、

この際に足を前後にバタバタと動かさず、

身体の重心を垂直に降ろすことを心がけます。

右撃ちの場合で言えば、右脚を後方内側に折り曲げて

重心を落としつつ、左脚の膝で体重をささえながら

腰を垂直(やや後方)に降ろす形になります。

文章にするとややこしくなってしまいますが、

実際にやっていただければ理解出来るかと思います。

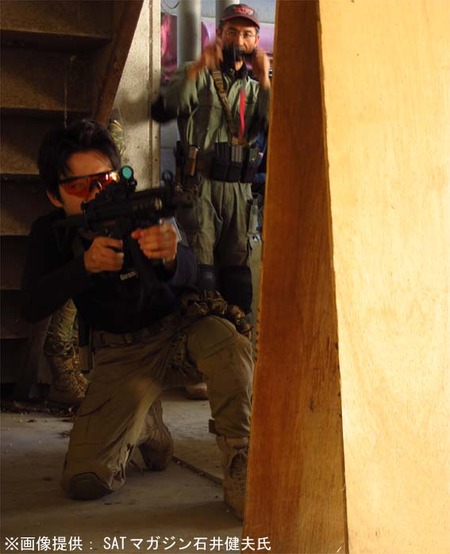

この状態を左側から見た画像がこちら。

足首の置き方が重要なポイントなのですが、

これについては詳しく後述いたしましょう。

次に正面からの画像です。

あえて言うまでもありませんが、

こうして膝をつくことで身体の安定性が高まり、

より正確な射撃が可能となると同時に、

敵側から見た際の前面投影面積を小さくすることで

被弾率を減らすことにも繋がっているわけですね。

しかし安定性だけを考えるとすれば、

下画像のように両膝をついて座った方が

よりブレの無い射撃が出来るのは自明ですよね。

しかしこのようにベッタリと座ってしまっては

別の姿勢へと素早く移行することが困難です。

じっくり腰をすえ、時間をかけて狙い撃つ場合ならともかく、

葉隠訓練はあくまでも実戦を想定しているので、

様々に変化する局面に柔軟に対応するには

先のイダッチのような姿勢がより望ましいわけです。

敵がこちらを目掛けて銃撃して来る状況で

どっこらしょと座り込むなんて、絶対にありえませんからね(笑)

最後に、先にご紹介した足首の置き方について

ざっとご紹介いたしましょう。

ニーリングの姿勢をとった時、後方にたたんだ脚の足首を

下画像のように立てた状態にしていると、

後方から来た仲間にかかとを踏みつけられて怪我をする、

また、仲間の転倒などを招く危険が生じます。

なので、ニーリング時の後ろ側の足首は、

下画像のように伸ばすか、横に倒した形をとり、

仮に仲間に踏みつけられたとしても

互いのダメージが少ない状態とするべきなのです。

いや~深い! サバゲ葉隠恐るべし!!

こんなこと、四十数年間考えたこともありませんでしたよ(汗)

と、スタンディングからニーリングへの姿勢変換と、

ニーリング時における注意点とその意味を解説したところで、

今回はこれにて終了です。

ホントは昨夜のうちにアップしたかったのですが、

午前3時までかかって書ききれなかったんですよね(涙)

次回はニーリングからモディファイドプローンへの姿勢変換を、

全方向から撮影したたっぷりの画像を交え、

深く掘り下げてご紹介する予定です。

皆様もここが一番興味深いところでしょうからね。

ただ、次の日曜日の23日は今年最後の大一番!

PLATE MASTERS CHAMPIONSHIP Yokohama PCM 13thがありますので、

更新内容は未定でありますことをご容赦いただきたく思います。

果てしなく分厚い80枚の壁を破り、

気持ち良く新年を迎えることは出来るのか!!

出二無カズヤの運命や如何に!!??

トモ長谷川インストラクターの教えはこの程度の期間で

古くなってしまうようなものではありませんのでご安心ください。

決して更新ペースが遅い言い訳じゃありませんよ(汗)

今回は前回記事でご紹介した基本的な射撃姿勢からの

姿勢変換についてを解説したいと思うのですがその前に。

「カタにはめる必要はないんです」

と言うトモちゃんの意味深な言葉について、

その真意がまだ掴めていないと書いたところ、

日本シューティング界の影のフィクサー(笑)

当ブログコメ欄の常連様でもあるT2氏から

貴重なご意見を頂戴したので、本人に無断で(汗)

その内容を皆様にご紹介したいと思います。

私の考えを言うと、ガンの構え方なんて

状況次第でどんどん変えていかなくちゃいけないから、

その場に応じた合理的な構えをイロイロ身に付けておくことが重要で、

これといった決まった形は無いということナンじゃない?

この手のレッスンで問題なのは、受講者が答えばかりを欲しがり、

インストラクターが言ったことを絶対視してしまって

自分で考えることを放棄してしまうことにあると思うんだ。

「トモちゃんがああいっていたからこれは絶対」

となりがちで、その場に本当に必要な判断が出来なくなる事例を

トモちゃん自身が数限りなく見て来たから

あの答えになったんじゃないかなぁ?

うーむ流石、経営者として人の上に立つ人間は

物の見方考え方が違いますよね。

私もおぼろげにそんなイメージは抱いていたのですが、

こうしてしっかりとした言葉にすることが出来ず、

前回記事のような書き方に逃げてしまっておりました。

型にこだわらないのは様々な状況に対応するためで、

必要ならブリッジしながらでも撃たなくちゃいけないからね(笑)

教えを受ける時は、言われたことを丸呑みにしがちだけど、

大切なのは何故そうするのか合理的な理由を

自分の力で把握することだよね。

って、また偉そうなこと書いちゃった(笑)

いやいやT2ちゃん、最高にわかりやすくて血肉になる説明を

本当にありがとうございました。

これからも未熟な私を助けてやってちょーだいね!

2012JSC会場にてT2氏と。最高の仲間です!!

と、もうこれだけで1回分以上の内容が成立しちゃっておりますが(汗)

まだ姿勢変換についてを何も書いていませんので、

もう少し先を進めさせていただきましょう。

上の画像はイダッチによる基本的なスタンディングの射撃姿勢で、

ここから膝をついたニーリング(膝撃ち)の姿勢に移行するのですが、

この際に足を前後にバタバタと動かさず、

身体の重心を垂直に降ろすことを心がけます。

右撃ちの場合で言えば、右脚を後方内側に折り曲げて

重心を落としつつ、左脚の膝で体重をささえながら

腰を垂直(やや後方)に降ろす形になります。

文章にするとややこしくなってしまいますが、

実際にやっていただければ理解出来るかと思います。

この状態を左側から見た画像がこちら。

足首の置き方が重要なポイントなのですが、

これについては詳しく後述いたしましょう。

次に正面からの画像です。

あえて言うまでもありませんが、

こうして膝をつくことで身体の安定性が高まり、

より正確な射撃が可能となると同時に、

敵側から見た際の前面投影面積を小さくすることで

被弾率を減らすことにも繋がっているわけですね。

しかし安定性だけを考えるとすれば、

下画像のように両膝をついて座った方が

よりブレの無い射撃が出来るのは自明ですよね。

しかしこのようにベッタリと座ってしまっては

別の姿勢へと素早く移行することが困難です。

じっくり腰をすえ、時間をかけて狙い撃つ場合ならともかく、

葉隠訓練はあくまでも実戦を想定しているので、

様々に変化する局面に柔軟に対応するには

先のイダッチのような姿勢がより望ましいわけです。

敵がこちらを目掛けて銃撃して来る状況で

どっこらしょと座り込むなんて、絶対にありえませんからね(笑)

最後に、先にご紹介した足首の置き方について

ざっとご紹介いたしましょう。

ニーリングの姿勢をとった時、後方にたたんだ脚の足首を

下画像のように立てた状態にしていると、

後方から来た仲間にかかとを踏みつけられて怪我をする、

また、仲間の転倒などを招く危険が生じます。

なので、ニーリング時の後ろ側の足首は、

下画像のように伸ばすか、横に倒した形をとり、

仮に仲間に踏みつけられたとしても

互いのダメージが少ない状態とするべきなのです。

いや~深い! サバゲ葉隠恐るべし!!

こんなこと、四十数年間考えたこともありませんでしたよ(汗)

と、スタンディングからニーリングへの姿勢変換と、

ニーリング時における注意点とその意味を解説したところで、

今回はこれにて終了です。

ホントは昨夜のうちにアップしたかったのですが、

午前3時までかかって書ききれなかったんですよね(涙)

次回はニーリングからモディファイドプローンへの姿勢変換を、

全方向から撮影したたっぷりの画像を交え、

深く掘り下げてご紹介する予定です。

皆様もここが一番興味深いところでしょうからね。

ただ、次の日曜日の23日は今年最後の大一番!

PLATE MASTERS CHAMPIONSHIP Yokohama PCM 13thがありますので、

更新内容は未定でありますことをご容赦いただきたく思います。

果てしなく分厚い80枚の壁を破り、

気持ち良く新年を迎えることは出来るのか!!

出二無カズヤの運命や如何に!!??

2012年12月11日

マルイ電動UZIについて その26 内部構造13

先週は更新をサボってしまって大変申し訳ございません。

持ち帰っていた仕事に全力投球していたもので、

ブログの記事を書く余力が残らなかったのです。

何しろ無理のきかない年齢なもので・・・(涙)

と、言い訳はこれくらいにして先を進めて行きましょうね。

フックの折れた部分を四角く掘り込んだところに

アルミ板から削り出して作った新たなフックを固定するわけですが、

単純に接着するだけでは必要な強度が得られません。

そこで、四角穴を掘り込んだ部分の下側から、

1mmのピンバイスで2箇所に穴を開けてやります。

ちょっとわかり難いかもしれませんが、

画像に赤くラインを描いた位置に穴を開けています。

しかる後、前回記事で掘り込んだ四角い穴に

アルミ板から削りだしたフックをしっかりはめ込み、

同じく1mmピンバイスで固定用の穴を開けました。

先にエアーノズルに開けた穴をガイドにして、

同じ位置に穴を掘ったわけですね。

加工したエアーノズルとアルミフックをはめ合わせた上で、

太さ1mmの真鍮線をそれぞれの穴に挿し込み、

余分な長さをニッパーで切り落とします。

切断面がエアーノズル側にめり込むように工夫して切断しています。

わざわざ解説しなくても、その方法はわかりますよね。

この状態でもガッチリと固定されていますが、

念のためフックをはめた部分の隙間に瞬間接着剤を流し込みました。

これはアルミと樹脂の接着を期待したわけではなく、

アルミと真鍮線をしっかり固定するために行ったものです。

以上の作業で、折れたフックの再現と強度アップは完了。

マルイ電動UZI最大の弱点とも言える

エアーノズルのフックの脆弱性は解決出来ました。

上は実際に組み付けた状態ですが、

見るからに安心な気がするのは私だけでしょうか(笑)

もちろん今後絶対に折れないとは言い切れませんが、

少なくとも普通の使用で簡単に折れることは無いでしょう。

ちなみに10月の葉隠訓練ではこのパーツを組んだUZIで臨みましたが、

ハードな射撃訓練をまったく問題無く乗り切っております。

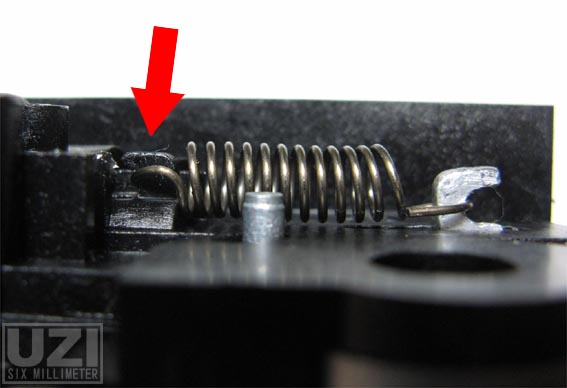

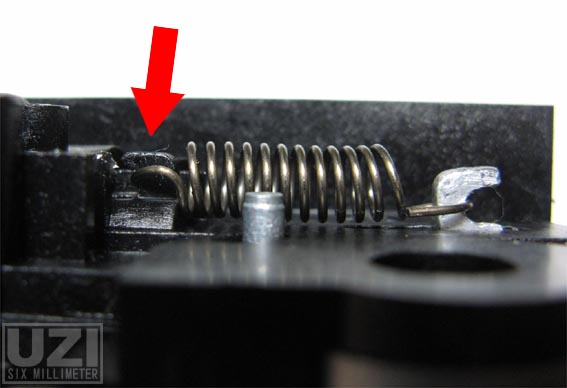

ただ、この部分の強度を増したために、

下画像に赤矢印で指したメカボ側のフックが折れる可能性は

間違いなく上がっていると考えられますよね。

コメ欄常連様の砂鷲さんが経験されたトラブルが発生した場合は、

改めてこちらの改良方法も検討し、解決策を探ってみたいと思います。

と、これにてエアーノズルの改良記事は完結なのですが、

ここまでに分解した何挺かのマルイ電動UZIの中から、

ひとつだけ仕様の異なるエアーノズルを発見することが出来ました。

こちらの画像でおわかりいただけるように、

赤矢印の部分にОリングをはめる溝が掘られたものと、

そうでないものとがあったのですね。

こちらがそのダブルОリング仕様のエアーノズルです。

後に詳しく解説いたしますが、ここにОリングがあった方が

シリンダーから送られて来るエアーのロスを減らせるので、

おそらくはどこかで金型に修正を加えたのではないかと思われます。

こうして人知れず製品の改良を進めていながら

特に声高なアナウンスを行わないあたり、

東京マルイというメーカーの良心を感じますよね。

もう1挺のマルイ電動UZIを仕上げる時には

この新型ノズルのフックを強化して組み付け、

旧型のそれとの初速の違い等を検証してみたいと思います。

以上ここまでの記事で、マルイ電動UZIについて

巷で噂されている四つのネガティブポイント

1:初速が極端に低い

2:初速を上げようとすると壊れる

3:純正以外のバッテリーを使うと壊れる

4:普通に使っているだけで壊れる

これらについての検証と対策はすべて終了です。

特にエアーノズルのフックの折れで不動状態に陥っているUZIは

相当数に上るだろうと思われますので、

この記事で少しでも多くの不動品が復活してくれることを望むばかりです。

次回以降は、通常の電動ガンとはちょっと違った

特殊なチェンバーまわりの構造を解説して行く予定です。

マルイ電動UZIの記事、もうしばらくは続きますので、

お付き合いのほどを何卒よろしくお願いいたします。

もちろん葉隠訓練の記事も平行して進めますので、

ちょっとだけ楽しみにお待ちくださいませ!

持ち帰っていた仕事に全力投球していたもので、

ブログの記事を書く余力が残らなかったのです。

何しろ無理のきかない年齢なもので・・・(涙)

と、言い訳はこれくらいにして先を進めて行きましょうね。

フックの折れた部分を四角く掘り込んだところに

アルミ板から削り出して作った新たなフックを固定するわけですが、

単純に接着するだけでは必要な強度が得られません。

そこで、四角穴を掘り込んだ部分の下側から、

1mmのピンバイスで2箇所に穴を開けてやります。

ちょっとわかり難いかもしれませんが、

画像に赤くラインを描いた位置に穴を開けています。

しかる後、前回記事で掘り込んだ四角い穴に

アルミ板から削りだしたフックをしっかりはめ込み、

同じく1mmピンバイスで固定用の穴を開けました。

先にエアーノズルに開けた穴をガイドにして、

同じ位置に穴を掘ったわけですね。

加工したエアーノズルとアルミフックをはめ合わせた上で、

太さ1mmの真鍮線をそれぞれの穴に挿し込み、

余分な長さをニッパーで切り落とします。

切断面がエアーノズル側にめり込むように工夫して切断しています。

わざわざ解説しなくても、その方法はわかりますよね。

この状態でもガッチリと固定されていますが、

念のためフックをはめた部分の隙間に瞬間接着剤を流し込みました。

これはアルミと樹脂の接着を期待したわけではなく、

アルミと真鍮線をしっかり固定するために行ったものです。

以上の作業で、折れたフックの再現と強度アップは完了。

マルイ電動UZI最大の弱点とも言える

エアーノズルのフックの脆弱性は解決出来ました。

上は実際に組み付けた状態ですが、

見るからに安心な気がするのは私だけでしょうか(笑)

もちろん今後絶対に折れないとは言い切れませんが、

少なくとも普通の使用で簡単に折れることは無いでしょう。

ちなみに10月の葉隠訓練ではこのパーツを組んだUZIで臨みましたが、

ハードな射撃訓練をまったく問題無く乗り切っております。

ただ、この部分の強度を増したために、

下画像に赤矢印で指したメカボ側のフックが折れる可能性は

間違いなく上がっていると考えられますよね。

コメ欄常連様の砂鷲さんが経験されたトラブルが発生した場合は、

改めてこちらの改良方法も検討し、解決策を探ってみたいと思います。

と、これにてエアーノズルの改良記事は完結なのですが、

ここまでに分解した何挺かのマルイ電動UZIの中から、

ひとつだけ仕様の異なるエアーノズルを発見することが出来ました。

こちらの画像でおわかりいただけるように、

赤矢印の部分にОリングをはめる溝が掘られたものと、

そうでないものとがあったのですね。

こちらがそのダブルОリング仕様のエアーノズルです。

後に詳しく解説いたしますが、ここにОリングがあった方が

シリンダーから送られて来るエアーのロスを減らせるので、

おそらくはどこかで金型に修正を加えたのではないかと思われます。

こうして人知れず製品の改良を進めていながら

特に声高なアナウンスを行わないあたり、

東京マルイというメーカーの良心を感じますよね。

もう1挺のマルイ電動UZIを仕上げる時には

この新型ノズルのフックを強化して組み付け、

旧型のそれとの初速の違い等を検証してみたいと思います。

以上ここまでの記事で、マルイ電動UZIについて

巷で噂されている四つのネガティブポイント

1:初速が極端に低い

2:初速を上げようとすると壊れる

3:純正以外のバッテリーを使うと壊れる

4:普通に使っているだけで壊れる

これらについての検証と対策はすべて終了です。

特にエアーノズルのフックの折れで不動状態に陥っているUZIは

相当数に上るだろうと思われますので、

この記事で少しでも多くの不動品が復活してくれることを望むばかりです。

次回以降は、通常の電動ガンとはちょっと違った

特殊なチェンバーまわりの構造を解説して行く予定です。

マルイ電動UZIの記事、もうしばらくは続きますので、

お付き合いのほどを何卒よろしくお願いいたします。

もちろん葉隠訓練の記事も平行して進めますので、

ちょっとだけ楽しみにお待ちくださいませ!